二、高校群体性事件的网络传播路径

置身自媒体时代的高校,群体性事件已经无可避免地与网络紧密联系在一起。有些事件可能在现实中产生,也可能在现实中产生而在网络上引起持续关注,还可能完全由网络舆情引发产生新的群体性事件,最终实现网上和网下群体性事件的联动,达到实现诉求的目的。近些年,网络平台逐渐成为了高校群体性事件传播的主要阵地,网络因其交互性、及时性、无限性和匿名性等特点被公认为是当下收集民情、反映民意的重要途径之一,网络舆情成为了我国社会信息传播体系的重要组成部分。

(一)群体性事件的集群行为与网络燃烧现象

正如斯米尔塞的“价值累加理论”论述的那样,导致集群行为的发生需具备六个“必要且充分的条件”:环境条件(即有利于产生集群行为的周围环境)、结构性压力(即任何人感受到压抑的社会状态)、诱发因素(即集群行为出现需要的“导火索”)、行动动员(即群体内领袖或鼓动者的引导与号召)、普遍情绪的产生或共同信念的形成、社会控制机制(尤其是政府控制失效)等[郑杭生:《社会学概论新修》,中国人民大学出版社,1994年版,P183。]。近年来,公众通过媒体频繁接触网络热点事件和社会不公的问题,许多个体或群体无法在现实社会找到合理的协商机制和利益维护机制,这些因素促使公众对现实社会产生持续怀疑和强烈不满。因此,各种社会舆论和网络舆论横行,炽热的态势亦如“社会燃烧理论”概括的那样。

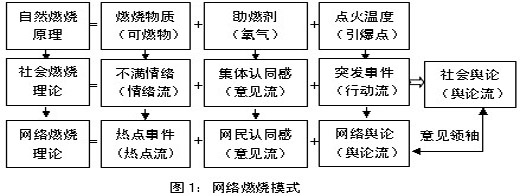

自然界的燃烧必须具备三种基本的环境条件:燃烧物质、助燃剂和点火温度,三者缺一不可。正如C+O2=CO2一样,C是燃烧物质,O2是助燃剂,燃烧点就是点火温度。社会燃烧理论,是指应用自然界的燃烧原理,将社会的无序、失稳和动乱与燃烧现象进行合理的类比。[该理论由中国科学院可持续发展研究组组长兼首席科学家牛文元教授提出。]以案例分析,招生虚假宣传引起了社会强烈不满,形成结构性压力,这种普遍的不满情绪(情绪流)就是燃烧物质;事件持续三个月还没解决,许多媒体跟踪报道,谣言和非理性舆论大肆传播,社会心理极度一致,这种集体认同感(意见流)成为事件燃烧的助燃剂;涉事学生网上集中爆料,形成诱发因素,促成了具有一定规模和影响的突发性事件,这就是点火温度,即“导火索”。在群体内领袖和意见领袖的积极动员下,学校控制机制失效,在现实社会和网络社会形成“一边倒”的舆论流,即“舆论燃烧”。推而广之,由此同样可形成网络燃烧理论。如图1所示。

网络燃烧理论的作用主要是剖析群体性事件和社会热点问题,“网络燃烧”在群体内领袖和网络舆论领袖的持续跟踪和引导下往往会产生新的次生网络事件或社会问题,再一次形成新一轮的“网络燃烧”现象和新的网络舆论。在实际过程中,社会燃烧和网络燃烧相辅相成,相互融合,由此产生的社会舆论和网络舆论也会相互渗透,彼此支撑,形成强大的舆论流。

(二)群体性事件的生命周期与传播路径

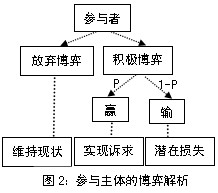

群体性事件有一个生命周期,即发生、发展、消亡的过程。美国学者斯蒂芬·芬克(Stephen Fink)在其论文集《Crisis Management:Planning for the Inevitable》中提出危机传播阶段理论。我们在其理论的基础上把群体性事件划分为孕育期、突发期、持续期、解决期和评估期五个阶段(见图3)。

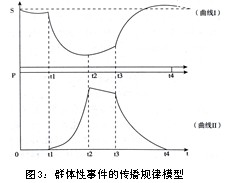

在孕育期,社会或组织较长时间地积累矛盾,危机处于量变阶段。但这个阶段也是危机最容易解决的时期,有时不易被察觉。参与者会在维持现状和实现利益之间进行考量,如果诉求得不到解决,他们将会进一步采取措施,与高校或政府展开激烈博弈(见图2)。如果赢的概率是P(0≤P≤1),则输的概率就是1-P。参与者将结合现实因素,根据赢和输的概率,以及潜在收益和损失来确定是否采取行动。案例中,学院和“计划外”学生就相关问题进行过前期沟通,但均无法有效解决。最后学生们采取了进一步行动,事件一直持续了近八个月才得以解决。

在突发期,事件突然爆发,持续时间短,但社会冲击力和危害性最大,立即引起社会的普遍关注。案例事件的前期视频资料首先在土豆、酷6、优酷视频、新浪视频(播客)等网站上涌现,同时在天涯论坛、第一线索网上也出现了相关文字材料。涉事学生纷纷向媒体爆料,媒体成为危机发生的“助燃剂”,对危机的发生起到推波助澜作用,并一发不可收拾。同时,爆料也引起了高校和教育主管部门的高度重视。事件发生后,公众急需了解事件情况,想方设法通过传统媒体、网络媒体以及手机等多种渠道搜寻或传递更多信息,关注事态发展,参与事件讨论,彼此之间对信息的传播频率、速度、数量等急剧攀升。事发初期,网民对高校(甚至政府)攻击谩骂的言论偏多,网络意见领袖开始发声,不断引发关注潮。

在相持期,参与双方除继续谈判外,相继采取了多种过激性或对抗性的方式,严重冲击了学校正常的教学与生活秩序。在两个多月里,诸多主流媒体纷纷跟进报道,网络转载呈几何数上升,迅速扩大了事件的传播速度和传播范围。由于众多意见领袖的参与,各媒体持续关注事件动态,网络评论呈“井喷”状态,达到舆论高峰。

在解决期,经过多种博弈,以及媒体的持续关注下,双方最终达成“解决方案”。在这个阶段,由于各方意见领袖的主动引导,舆情开始分化向好,呈现出“准理性”状态,媒体关注度急剧下降。

在评估期,高校对整个事件的全过程进行总结和评估,对强化高校的危机管理有所裨益。

在群体性事件的不同发展阶段,伴随信息传播的强弱也会形成不同的变化规律,比如高校形象在公众心目中的变化、传统媒体和新媒体对事件关注度的变化等,这对高校有效进行网络舆情监控与引导,以及提高危机管理水平提供了分析路径。在图3[杜骏飞:《政府网络危机》,中国发展出版社,2011年3月,P125。]中,曲线Ⅰ为高校(或政府)公信力的变化,曲线Ⅱ为媒体对事件的关注度变化。0~t1阶段是孕育期,t1~t2是突发期,t2~t3是持续期,t3~t4是解决期,t4之后是评估期。

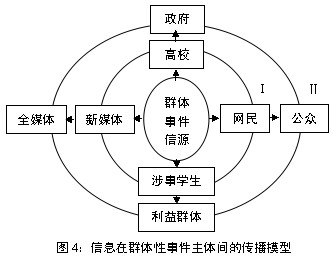

在案例中,根据信息流在不同主体间的传播方向和速度,会形成两个彼此联系的“传播环”:环Ⅰ和环Ⅱ(如图4)。在环Ⅰ中,群体性事件的突发形成了信息传播源,与此相关的主体——高校、涉事学生、新媒体和网民构成了第一环信息流动的传播载体。在环Ⅱ中,伴随群体性事件的消长,有效信息和谣言通过人际传播、组织传播、全媒体传播等在网络社会和现实社会中涟漪般的扩散,导致社会公众对高校和政府进行舆论讨伐。

|  |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!