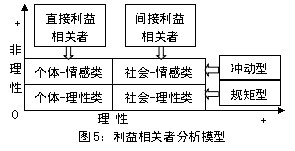

(三)群体性事件的利益群体分析

在群体性事件中,复杂的利益群体对事件的消长产生了重要的推动作用。图5从纵横两个纬度来衡量利益相关者,纵向为“非理性程度”,越向上情感指数越大,越容易冲动;横向为“理性程度”,越向右理性指数越大,越容易按规矩出牌。这两个纬度的交集则形成了四个区域:直接利益相关者包含“个体-情感类”与“个体-理性类”,主要表现为环Ⅰ的涉事学生;间接利益相关者包含“社会-情感类”与“社会-理性类”,主要表现为环Ⅱ的利益群体。当事件爆发引起公众的集体抗争时,直接的涉事个体就会迅速扩大至间接的利益群体,聚合产生“触底反弹”的能量,这意味着群体性事件发展几乎到了不可控制的地步。这种情况通过微博、微信、博客、论坛/社区、新闻跟贴等形式更易实现。

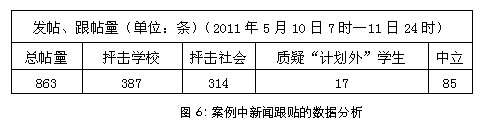

现结合凤凰网对案例新闻前20条跟贴的评论进行分析,简表如图6所示。“个体-情感类”主要包括大多数涉事学生及其亲属,“社会-情感类”主要包括社会上的具有类似遭遇者、对政府及其公共部门仇恨者和秉持社会正义者。以上两类(即抨击学校和社会)占总贴量的81.2%,持“敌对”态度。“社会-理性类”主要包括对事件所反映的社会普遍现象了解者(质疑“计划外”学生和中立)占11.8%,而“个体-理性类”基本没有。

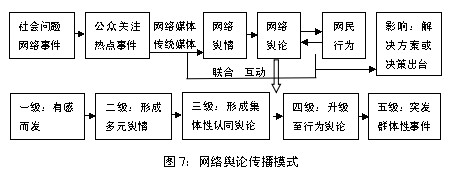

(四)群体性事件的网络舆论传播模式

这几年,网络舆论成为了一股不可忽视的力量,案例中的群体性事件已充分表现出了网络舆论的巨大力量。在图4环Ⅰ和环Ⅱ所构成的相互渗透和融合的信息传播中,形成了复杂、强大的“舆论场”,直接或间接影响着事件的走向。在网络媒体、传统媒体和公众的联合互动下,网络舆情持续发酵,逐渐形成网络舆论。网络舆论的形成和发展是一个由平缓到激化、由低级到高级的进化过程,一般会形成“五级进化模式”,如图7所示。

有学者认为,舆论的形成总体上分为平缓累积样式和突发样式,也被称为“飘雪”模式和“爆米花”模式。[王想平:危机传播的舆论形态与引导策略[J],求实,2005(2)。]案例中的网络舆论传播更多地表现为“爆米花”模式。群体性事件舆论引导的目的是通过强化、放大积极的、建设性的社会舆论,削弱和化解消极的、破坏性的社会舆论,疏解社会矛盾,维护社会稳定,促进社会和谐。[李希光,郭晓科:群体性突发事件的网络舆论引导[J],行政管理改革,2012(6)。]面对理性与非理性混合交加的网络舆情和诸多舆论领袖引导下的网络舆论,高校的网络舆论引导显得非常重要,高校加强对群体性事件网络舆论的形成、传播和引导规律的研究显得刻不容缓。对于高校群体性事件而言,网络舆论也是群体性事件进展与否的催化剂,网络舆论引导的目的也是在控制群体性事件的规模和范围,朝着高校设定的预期目标来引导。

|  |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!