大島渚(1932.3.31-2013.1.15) 生於日本玉野,代表作:《感官世界》《愛之亡靈》《御法度》

《感官世界》

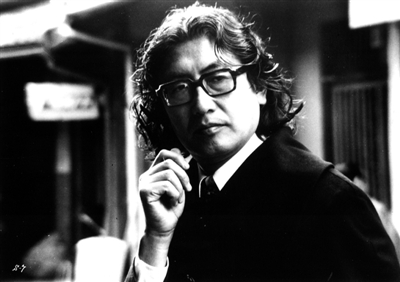

無論是觸目驚心的《感官世界》,還是以“禁色”聞名的《聖誕快樂,勞倫斯先生》(圖),都曾因題材緣故而被人誤讀。

仿佛是約好了,去年10月17日日本導演若鬆孝二在車禍后不治離世,三個月不到,疾病纏身十余年的另一位蜚聲國際的電影導演大島渚也突然離開。這兩個沖動、執拗的白羊座戰友,不折不扣的左派憤青,一直拿電影在肉體與精神、革命與情欲之間實驗,指揮一撥撥年輕人投向虛無的火焰。

大島渚身后的日本電影新浪潮,和兩件事情脫不開干系,一是戰后日美安保條約引發的“安保運動”,很多愛國青年走上抗爭之路,在虛妄中找到青春的突破口,在電影領域亦引發聯動作用﹔另一個是上世紀五十年代末、六十年代初大片廠制度慢慢瓦解,激進大膽的年輕導演和古板的舊體系格格不入。大島渚在這樣的情勢下退出鬆竹映畫,並成立獨立制片的“創造社”。

一個憤青的誕生

大島渚出生在官僚家庭,從小就對政治有一種反叛的敏感,熟讀共產主義著作,在京都大學期間就熱衷於各種學生運動,積累了深刻、強硬的斗爭經驗。尤其是在1951年日美簽署安保條約之后,他一度成為學生運動的領袖,企圖拯救這個被美國控制的國家。這些都影響他的創作觀。

雖然說革命不是請客吃飯,大島渚很多電影卻在講青年運動的通病,革命到最后就成了泡妞、唱歌、跳舞、請客吃飯,把運動視為狂歡派對,虛妄的激情耗光之后如喪考妣,一些人早已看透螳臂當車的學運本質,另一些人是徹頭徹尾的倔驢頭也不回地撞向南牆。《日本的夜與霧》(1960)就是開端。

作為大島渚在鬆竹的最后一部電影,也是在大制片廠的最后一部電影,日后的新浪潮電影觀念,個人政治立場,對青年運動的認識已經暴露無遺。由於預算有限,片子簡約節制,外景很少,幾乎在室內完成,卻獨具大島渚的空間、時間、敘事構想,極度限制當中發揮了天才般的創作自由。

《日本的夜與霧》雖然是向阿倫·雷乃1955年的《夜與霧》致敬,卻另辟蹊徑,渾然自成,混沌的荷爾蒙氣息中,電影內外的殺傷力不可估量。影片上映第四天,直接促成了右翼少年刺殺日本社會黨委員長的政治事件,鬆竹公司迫於壓力,將拷貝收回停映。

按照大島渚在1961年《電影旬報》上的說法,“《日本的夜與霧》隻有43個鏡頭。這就是原則上所說的一個場景一個鏡頭。”確實,《日本夜與霧》從第一場到第三場戲之間,10分鐘不到,通過鏡頭移動、空間切換、人物轉場,就以極其簡約有力的方式利索地交代了社會背景、人物性格,亮出了鮮明的導演風格。

此后《被迫情死的日本之夏》、《新宿泥棒日記》、《日本春歌考》等都影影綽綽地回蕩著學運的游魂,他們一方面死守著自己所理解的革命精神,像一個闖入者、暴力狂徒一樣的凶悍凌厲,進行斗爭,不斷進行自我思辨、裂變和清洗,一方面卻發現自己的所有行為就像推石頭上山的希臘神話中的悲劇英雄,到頭來落得四顧茫然。

以身體對抗死亡

就像早期大多好奇地忙於刨“地下電影”、“禁片”的影迷一樣,大多數國內影迷第一次接觸大島渚還是那部毀譽參半的《感官世界》。拍片時,大島渚對拍性愛還不是太有把握,就請了粉紅電影天王若鬆孝二來做監制。

選角和拍攝過程其實要比該片在日本刪改、禁映,乃至帶著菲林到法國沖印、剪輯的要精彩。大島渚找了一堆當時的男星,有的已經答應參演,中途又反悔。懵懵懂懂的藤龍也接下了這個單,他已經在長谷部安春等導演的粉紅電影裡演過很多流氓、混混,有些天不怕地不怕的氣質。

根據1936年“阿部定事件”改編的《感官世界》,真實的性場景是演員做出的最大犧牲。鬆田英子的大膽演出震驚世界,此后,她在出演若鬆孝二的《聖母觀音大菩薩》(1977)等幾部片子后,漸漸淡出影壇。

很多影迷不是討厭這部電影本身,而是它的表現方式超過了預期的心理承受能力,就像帕索裡尼的《索多瑪的120天》的際遇一樣。然而,也正是這一點,大島渚版的《感官世界》,比田中登《實錄阿部定》(1975)、大林宣彥《感官新世界》(1998)、望月六郎《定之愛》(2008)要更具有標本意義,聲名遠播。

情欲在大島渚眼裡,並不是挑逗性的商業賣點,而是反叛、疲乏、沖突、佔有的象征,在《被迫情死的日本之夏》、《日本春歌考》裡,青年人在社會上受挫,性愛如同回歸安穩的母體,以身體對抗死亡和絕望。《感官世界》有這樣一段外景,阿吉走過街道,一群威嚴的日本士兵正在出發,而他麻木地走過街邊,在所有青壯年男子都要開赴遠方戰場時,沉寂在情欲漩渦裡。

大島渚因患腦溢血而在輪椅上完成的最后一部作品《御法度》(1999),亦是一次忤逆的關於武士的性欲與操守的叛逆故事,傳統倫理裡邊忠心、剛烈、陽性的武士,以及他們的集團“新選組”,居然因為同性之戀鬧得爭風吃醋,滿城腥風血雨,這在很多一本正經的劍戟片導演看來是不可思議的題材。

■ 享譽世界

“老左”正傳

較於吉田喜重、筱田正浩、寺山修司、鈴木清順、鬆本俊夫等導演,大島渚顯然是把日本電影新浪潮介紹給了全世界,並實現了跨國合作。1976年《感官世界》日法合拍的大膽冒險,讓他一下子沖到歐洲一線文藝大師的視野。

時隔不久,1978年作為姐妹篇的《愛之亡靈》,在尺度上已經收斂很多,但是導演技法已經圓熟沉穩,獲得了戛納電影節最佳導演獎。全盤以歐洲文藝片方式運作的《聖誕快樂,勞倫斯先生》(1983),請英國華麗搖滾鼻祖大衛·鮑伊主演,並推出了初登銀幕的北野武,音樂家?本龍一則親自出演被大衛·鮑伊吸引的日本軍官。

《馬克斯我的愛》(1986)走得更遠,編劇、主演主創人員幾乎全是外國團隊,全程外文發音,“人獸戀”滑稽而詭譎的命題,搭上了英國文藝女神夏洛特·蘭普林,以往憤青的批判作風在這個片子被遮蔽和隱藏起來,有一種黑色幽默質地,隻有情欲的符號還煜煜生輝。

大島渚的電影在中國影迷圈流行起來,是VCD、DVD出現后的這十幾年。但是他本人和中國、中國電影很有緣分。這個“老左”在上世紀60年代是毛澤東的崇拜者,像戈達爾電影中年輕人崇拜“文化大革命”一樣,在他電影裡搞運動的青年學生,都在模仿這場運動,並常常向往。

大島渚憤青時期曾拍攝《毛澤東與文化大革命》(1969),反思斗爭精神,提煉革命本質。在毛澤東去世的1976年拍攝了《傳記·毛澤東》。而首次結交中國電影人,是1983年和謝晉共同擔任菲律賓第二屆馬尼拉電影節評委,並把大獎發給了吳貽弓的《城南舊事》。

1986年大島渚在日本看到陳凱歌的《黃土地》,很喜歡這個與謝晉、吳貽弓那代人不同的后生,和陳凱歌進行了一次即興的交流,並稱中國“第五代”的遭遇和當年他離開鬆竹的情形很相似,創作觀念也接近。近萬字的對談文字曾刊發在《當代電影》1987年第6期上,至今被到處流傳,不過當時陳凱歌隻看過《青春殘酷物語》,還不太清楚這個“老左”的來頭。

有一段有趣的傳聞,馬尼拉電影節后,有國內電影人看了大島渚的《愛之亡靈》很感興趣,聯系鬆竹公司想購買《日本的夜與霧》《青春殘酷物語》,大島渚非常高興,想著自己的電影能給中國人民觀看,后來聽說只是買回去做“內部參考”,大失所望。直到1993年他受吳貽弓邀請做第一屆上海國際電影節評委,才相逢一笑泯恩仇。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間