【摘要】本文基於CSM媒介研究的收視調查數據,得出綜藝類創新節目收視效果並不理想的現狀,前期市場調研不足和節目研發投入有限、電視台隻顧短期利益而不看重人才培養、“拿來主義”泛濫是本土原創節目匱乏的成因,重視多屏時代的受眾研究、制造“收視事件”、樹立創新思維是提高節目創新能力的關鍵。

【關鍵詞】電視﹔綜藝類﹔創新節目﹔匱乏﹔思考

一直以來,新聞、綜藝和電視劇是電視市場拉動收視的“三駕馬車”。從收視率角度看,除重大事件外,常態新聞節目的收視一般比較穩定,攪動收視市場波瀾的主要是電視劇和綜藝類節目。從節目的生命周期考量,綜藝類節目的生命周期相對較短,因而綜藝類的新節目層出不窮、不斷涌現。無論是原創自制還是海外引進的新節目,多集中在綜藝類。本文基於CSM媒介研究的收視調查數據,重點對綜藝類創新節目在收視市場的表現進行觀察,以期通過數據透視當前電視市場中綜藝類原創節目的媒介生態。

一、中心城市新節目概覽

(一)綜藝類節目佔據常態新節目的三分之一

常態綜藝類節目不同於重點表現短暫的慶典、晚會等非常態節目,更多體現在固定頻道、時段,規律性的線性編排和持續播出,放在相對較長的觀察期中,能夠更好、更准確地反映其在收視市場中的發展、變化,甚至從產生到衰亡的整個脈絡。因此,本文重點討論常態綜藝類節目的收視表現。

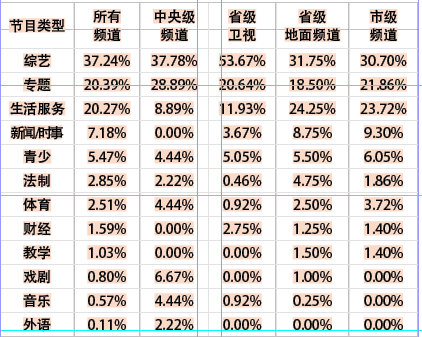

根據CSM媒介研究基於35城市的節目播出統計,2013年新節目總量近3500檔,春節期間歷來是新節目扎堆播出的時期,所以2月份的新節目佔據了全年四分之一的比重。從全年來看,非常態新節目佔據比例高達74.65%,常態新節目為25.35%。超過一半的非常態新節目與慶典、晚會、頒獎等相關,綜藝類的節目形態更適合表現這類事件,因此,在非常態新節目中,綜藝類節目佔據超過一半的份額。在常態新節目中,綜藝類新節目佔據37.24%的份額,專題和生活服務類節目的份額也都超過20%。(見表1)

表1 2013年各類新節目數量比例 (35城市,18:00—24:00)

(二)衛星頻道是綜藝類新節目的傳播主渠道

數據顯示,常態的綜藝類新節目是各級頻道中比例最大的節目類型(除電視劇外),超過30%。綜藝類節目的創意或引進、生產制作需要大量的人、財、物力,實力雄厚的衛星頻道在綜藝類新節目的投入上不遺余力,大手筆、大動作頻頻出現。這類節目在省級衛視中的比例高達54%,在中央級媒體中近38%。地面頻道與之相比,就顯得底氣不足了,省、市級地面頻道水平接近,31%左右。(見表2)

表2 各類常態新節目在不同頻道組中佔有比例(35城市)

衛星頻道由於覆蓋面廣,影響力大,那些投入巨大、制作優質的綜藝節目多半會在衛星頻道上播出,角逐全國收視市場。據不完全統計,71大中城市收視市場中,2013年全國衛星頻道播出的綜藝類新節目共計133檔,其中隻有5檔節目的收視率超過1%,佔總量的3.75%,收視率超過0.5%的有27檔,佔總量的20.30%,剩下80%的綜藝節目的收視率都在0.5%以下。其中,收視率在0.1%—0.5%之間的節目佔52.6%,余下的27%的綜藝節目的收視率在0.1%以下。盡管如此,綜藝類節目的收視也遠高於其他類新節目的收視表現,這也是綜藝類節目一直以來成為有效拉動收視、創新節目不斷涌現的原因。

(四)收視好、影響大的綜藝新節目原型多為舶來品

梳理2013年耳熟能詳的綜藝類節目,究其背景,節目原型多引進自電視發達國家。根據CSM 71城市組數據,2013年收視效果最好的節目,也是唯一收視率超過2%的綜藝類節目《爸爸去哪兒》,引進自韓國MBC的《爸爸!我們去哪兒?》。其他收視搶眼的節目,如《舞出我人生》引進自美國《Dancing with the Stars》,《舞林爭霸》來自美國知名舞蹈節目《So You Think You Can Dance》,《開門大吉》的國外樣片為愛爾蘭的《SuperStar DingDong》,隻有《閃亮星跳躍》具有本土原創的影子,但脫胎於《中國星跳躍》,該節目引進自荷蘭的一檔跳水節目,還是具有引進節目的基因。

進一步統計收視率超過0.5%的綜藝類節目,能夠確定為引進的節目為18檔,佔67%。在收視市場有較大影響力的綜藝類節目大部分原型都是引進節目。其他尚未確定的可能為本土原創節目,包括原型引進后的衍生節目。這些新節目基本都集中在幾家衛視和央視的頻道播出。其中,浙江衛視有6檔,央視3套有4檔,最多的是播出3檔的衛視,包括湖南、湖北、安徽,上海東方、央視1套。江蘇衛視有2檔,深圳衛視有1檔。(見表3)

表3 2013年收視表現突出的部分引進類綜藝新節目(71城市,18:00—24:00)

二、透視本土原創節目匱乏的原因

無論是引進節目,還是本土原創節目,在收視市場上都有成敗,持續播出和曇花一現的現象比比皆是。近幾年,熒屏上收視效果較好的綜藝類節目多半是引進的,這就不能不引起我們的思考。

(一)前期市場調研不足與節目自主研發的匱乏

海外節目為什麼容易成功?以英國為例,英國是全球最大的電視節目原型創作、生產和輸出國。英國的電視頻道相當於我們的1/150,但在倫敦就有超過800家電視節目制作機構。英國強大的原創能力背后,是一整套完善的節目創新機制。英國節目成功的第一核心要素是——受眾為大。做節目的關鍵不是制作人想看什麼,而是觀眾想看什麼,永遠從觀眾的角度出發,尊重觀眾的想法。對觀眾的調查研究早已成為BBC、ITV等大型電視台的核心業務。BBC旗下有專門的娛樂節目研發中心。一般情況下,他們的節目創新步驟分為:任務說明(包括節目長度、播出時段、預測收視/聽率、受眾群體等)、受眾了解(主要通過觀察、與專家溝通及調研)、頭腦風暴(基於團隊合作的腦力激蕩過程)、開發創意(完善創意,使其具有可操作性)和評估改進(主要通過對受眾的焦點小組調查實現)。[1]這樣一個繁瑣的過程,雖然增大了制作成本和時間成本,但能夠經受住市場的考驗。

反觀我們的電視媒體,對受眾市場調研和新節目的研發投入十分有限。國內電視媒體在受眾調研方面的投入相當於電視發達國家的一半左右。雖然很多電視台成立了節目研發部門,但進行創新節目開發培養的創新創意人才極少。國內在知識產權保護領域內法律法規還不夠健全,存在大量盜版盜播、超越法律和道德界限的行為。大量的歷史收視數據顯示,抄襲、克隆的娛樂節目的生命周期是短暫的。

(二)電視台難以擺脫官本位行政管理特色

中國的電視台難以擺脫官本位行政管理特色,管理者在任期內要業績,抓收視,要廣告效益,要短期見效。而節目創新、人才培養是個長期的、投入較大的、風險較大的系統工程。領導重視,這方面的工作會有起色﹔領導不重視,就成為每天撞鐘的擺設。有些電視台寧可花巨資引進國外成功的節目模式,希望馬上見效。2012年夏天,《中國好聲音》火了,浙江衛視的品牌價值得到極大提升,讓各家衛視意識到了海外優質節目模式的厲害,也見識了什麼是專業化大制作,尋找、引進洋節目模式成為一時風潮。這讓本來就十分貧瘠的本土原創土壤更加雪上加霜。現在,屏幕上綜藝類節目中引領收視的多半是引進的洋模式節目。一家花錢引進來,多家跟風抄襲、山寨,短時間內造成市場的極度混亂,多數節目壽命短暫,對於持權引進方也是重大的損失。

(三)“拿來主義”泛濫,拷貝、克隆層出不窮

上世紀末,央視和湖南衛視開始引進綜藝類節目模式。借鑒了台灣《非常男女》的模式創辦的《玫瑰之約》收視火爆,引領了國內衛視的大跟風,一時間,周末黃金檔滿屏皆是相親娛樂節目。十幾年過去了,原創娛樂節目無論是數量還是質量都未能掀起收視波瀾,而“拿來主義”倒是更加泛濫,拷貝、克隆層出不窮。《中國好聲音》的成功把這股引進風推向一個新的高度,衛視引進的娛樂節目扎堆。這就像一把雙刃劍,中國電視得以與國外最前沿、最熱門的節目模式、技術及流程接軌,對我們的綜藝節目專業化制作水平具有顯性促進作用,但是,這種短、靈、快的行為嚴重阻礙了自身的節目創新功能,在節目產業鏈中隻能居於尾端,淪為國外節目的傾銷地和試驗場。

三、多屏時代原創節目的生存思考

(一)媒介融合時代,受眾研究是節目創新的重要基礎

借助於互聯網和移動互聯網快速發展的新媒體,日復一日地分流傳統媒體的受眾,受眾碎片化程度加劇,分享傳統媒體的內容資源,分割廣告市場的蛋糕。邁入多屏時代,電視節目的消費不僅僅依靠傳統線性播出的電視屏幕,參與競爭的還有互聯網電視屏幕、移動終端屏幕。觀眾收看傳統電視的習慣會逐漸改變,會轉型成使用多種介質的用戶。如何使用戶對消費的節目滿意,成為媒體人無法回避的現實問題。節目的內容會經歷殘酷的市場考驗,就像擺在超市貨架上的產品,任人挑選。消費的頻次意味著該檔節目受歡迎的程度。用戶不但可以自主挑選節目,還可以自制節目,上傳分享,自娛自樂。收視的決定權完全把握在用戶的手中。屆時,傳統電視市場中的規律規則、領導意志都將部分甚至完全失效。要想生存和發展,優質的節目內容和模式將不可避免地成為核心要素。創新性、滿意度、收視率以及收看頻次將成為未來節目的衡量標准。“洞察觀眾是節目創新的最高機密”[2]將變成“洞察用戶是創新的最高機密”了。對多屏用戶收視行為的持續性深度調查研究是創新節目的基礎工作。最近網絡收視火爆的美劇《紙牌屋》就是基於大數據的分析,該劇不僅是Netflix網站上有史以來觀看量最高的劇集,也在美國及四十多個國家大熱。觀眾行為及態度的數據分析對該劇的成功起到至關重要的作用,深度的分析和數據發掘可以知道觀眾想看什麼,由誰來演,甚至細化到場景及橋段的設計。

未來對多屏用戶的研究是節目創新的必經之路,建立健全針對全媒體用戶的研究體系和機構是時代的市場的要求。國內的電視人在傳統電視領域中,這方面已經落后於電視發達國家幾個階梯,在媒介新時代裡,沒有理由再落后了。

(二)制造“收視事件”

歷史証明,在傳媒領域,重大的歷史性突發事件往往會成就一個媒體。像“海灣戰爭”中的CNN,“9·11事件”中的鳳凰衛視。但是娛樂性節目幾乎不存在這樣的可能性。

優秀的電視節目是策劃出來的。《中國好聲音》不但引爆了2012年夏天的收視熱潮,還引起廣泛、熱烈的線下話題,引發了業內諸多的思考和討論。本文更為關注的是該節目的成功不僅僅是一項洋模式的引進,也不是本土化嫁接的成功,而是“收視事件”制造的成功。

當今媒介生態環境中,觀眾的碎片化程度、從電視機前流失的程度越來越嚴重。把觀眾、尤其是年輕觀眾再次拉回到電視機前變得異常艱難。但是這次的“收視事件”卻做到了。《中國好聲音》從開始就把主動權牢牢掌握在自己手中,掌控市場節奏,不斷增加線下話題,增強線上的收視欲望和收視飢餓感,阻斷網絡同步轉播,把頻道約會式播出做到極致,最后在大結局中把收視推向頂峰,在收獲收視的同時也獲得廣告的高額回報。在佔領收視主陣地外,與網絡視頻合作,借助網絡平台繼續發酵、發熱。網絡平台不僅實現該節目的多次消費,把節目做深,更能收獲由網絡傳播帶來的增值回報。當然這樣的“收視事件”是冒著引進模式和巨大投入失敗的風險的,同時期的幾檔綜藝類節目就沒有它這麼好的命運了。

這檔超高人氣的節目在2013年的夏天繼續演繹著收視神話,力壓其他衛視頻道的歌唱類節目。第二季在延續首季模式的基礎上,增加了一些原創因子,如:導師搶學員的新環節,導師之間的戰火以及學員間對抗的激烈強度。

通過這檔節目,浙江衛視的品牌價值和影響力得到了極大的提升,為該節目的衍生產品,后續節目的引進、研發、商業拓展提供了有力支撐。

(三)土壤改造是提高節目創新能力的根基

有人把移動互聯網稱為第四次革命,必將改變人類的歷史。三網融合也好,互聯網、移動互聯網視頻也好,新技術催生下的新媒體正在改變媒介生態和媒介格局,媒介消費者的日常行為也在發生著深刻的變化。對媒介新形態的消費和個性化的收視需求將成為未來視頻收視市場的主流。“收視事件”般的大規模收視浪潮,將變得更加不確定和難以把握。網絡無邊界,突破地域的局限性,拉近人們的時空距離。創新含量低的簡單的節目復制難以持久。要樹立起互聯網思維、創新思維,趕上世界先進國家的節目創新節奏。傳統的電視行業如果不摒棄堅持了一二十年的復制、抄襲、克隆習慣和“拿來主義”的思維,必將受到市場的嚴酷懲罰和無情淘汰。網絡的無邊界傳播和用戶的遙控器、鼠標的投票會對節目產生重大影響。中國電視要生存、發展,就要改變急功近利的短視心態、機制體制的缺陷。樹立民族文化自信,相信市場的力量,以新思維應對新環境,少一些行政干預和管控。增加全媒體受眾的研究,掌握第一手資料,了解用戶的需求,激發節目創新的動力,培養節目創新的能力,給節目創新和表現以足夠的空間和機會,培育出適合節目生長的土壤。

(注:本文圖表數據來源於CSM媒介研究)

___________

注釋:

[1]靳雷.從英國的節目創新實踐看廣播節目的機制創新.中國廣播,2011(05):24.

[2]楊曉凌.洞察觀眾是節目創新最高機密—— 一個英國人眼中的中國電視創新.傳媒,2008(09):51.

(作者單位:CSM媒介研究)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!