【摘要】当公众舆论成为监督官员的有力武器时,一种奇怪的现象也油然而生.公众利用公共媒介对有所怀疑的官员进行舆论,继而官员会因此而作出回应,以正名声.但是,在众多舆论现象中,不难发现,官员的回应积极程度与公众舆论监督的力度是成正比的.因此倘若官员对于舆论的议论内容不置一词,舆论的热度便会随之下降,那么,舆论对官员所起到的监督作用便会大打折扣,如此将会造成官员轻视舆论等众多不良现象,对于维护舆论本身的作用以及保证官员在舆论压力下保持清正廉洁都是极为不利的.为了了解这类现象形成的原因,理当从身为舆论主体的公众入手.

【关键词】 公众舆论 监督官员 杨达才 李德金

“方舟子打假”曾在网络在掀起一股舆论热潮,在其就对“韩寒代笔”这一事与韩寒在微博上进行的一场“骂战”更是引发了万人关注。二人之间激烈的你来我往的争论,为公众茶余饭后的闲暇时光提供了不少议论话题。然而,同样是隶属于“方舟子打假”系列事件中的“方舟子打假之蒋方舟篇”却似乎显得无人问津,同样是“方舟子打假”,蒋方舟比之于韩寒的知名度亦毫不逊色,而造成公众如此两极分化的舆论态度的表象原因便是蒋方舟在对待“方舟子打假”问题上那“不闻不问”的态度。俗话说:“会哭的孩子有肉吃。”这在公共舆论领域似乎也同样适用。然而,公众因此而产生的两极分化的舆论态度还发生在最近的“舆论监督官员”事件当中,而这一舆论态度所将造成的不良影响是不可小觑的。

公众舆论对于监督官员所起到的作用越来越受到重视.利用舆论质疑官员的某些表现,而官员积极回应公众的质疑,是公众监督官员的最主要方式.但是,在最近发生的两起事件当中,却出现了这样一个现象,微笑表哥杨达才在车祸现场露出了不合时宜的微笑,继而被网友进行舆论炮轰,充分了解舆论监督力度的杨达才积极回应公众质疑,却接连被爆出”名表事件”,”百万财产”,最终被双规接受调查.而同样的事件还发生在福建省, 福建交通厅厅长李德金手戴五万雷达镶钻手表,腰夸15000爱马仕腰带而被云南都市时报爆出,并于微博传出”跨省毁报十几万”的传言而一时间走红网络.与杨达才不同的是,李德金并未对公众舆论的质疑采取任何回应措施,而是本着”沉默是金”的原则,将沉默进行到底.令人吃惊的是,公众在对待李德金的消极回应的态度上十分随意,虽然仍有少量媒体对李德金的不予回应提出抗议,但不可否认的是,李德金的消极回应的确使其顺利逃过一劫,随着时间的流逝,李德金事件早已淡出公众舆论的视野.

如此一来,正对公众舆论有所忌惮的官员们难免认为,在对待公众舆论的态度上只要采取”沉默是金”的原则,便能平息风波,那么公众舆论对于官员行为所起到的监督作用便会消失殆尽.因此本文通过分析在公众对待这两次实践中所表现出的不同态度的原因,掌握公众在舆论过程中的心理变化,有效把握公众的舆论沸点与冰点,对于把握舆论方向,正确利用舆论对官员进行监督都具有一定积极作用.

一 事件概述与舆情走势对比

(一) 杨达才事件概述与舆情走势

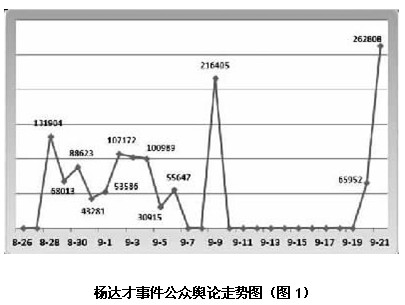

由上图可知,杨达才事件的舆论关注程度经历了两个小高峰和一个大高峰,而之中还存在着一段平和期。

8月26日凌晨,陕西延安境内发生36人遇难的特大交通事故后,省安监局长杨达才的一张在事故现场面带微笑的照片随之传出,引起网民的极大不满,并很快被网友人肉出数张杨达才在不同场合佩戴各不相同的名表的照片,由此引发了公众的众多质疑。8月29日晚间,杨达才在新浪微博上针对网友的提问进行了挑选性回答,回应公众近段时间所提出的质疑,称之所以微笑是因为“现场气氛其实很压抑”,“我让他们放松些,可能一不留神,神情上有些放松。”在手表问题上,称“我确实买过5块手表”,购买手表的钱“是用我自己的合法收入购买的”。表现诚恳且回应及时的杨达才,在一定程度上获得了公众对其的谅解,进入了舆论的平和期阶段。然而,在网友继续人肉搜索后却发现,杨局长不止只有5块表,且将搜来的图片贴在网上,并标清顺序,共11块表;一时之间,杨达才的谎言被识破,公众对其进行了新一轮的舆论轰炸,即舆论大高峰的来到。9月1日下午,湖北三峡大学在校学生刘艳峰向陕西省财政厅寄送政府信息公开申请表,申请公开陕西省安监局局长杨达才2011年度工资,使之再次成为各大媒体争相报道的焦点。在进行人肉搜索的同时,网友发现杨局长竟然一身是宝,不但杨局长爱戴名表,而且还爱戴手镯,腰带和眼镜也不只三四件,一时纷纷扰扰。短短27天,杨达才被接连曝光贵重物品,催生腐败疑云,直至因涉嫌严重违纪被撤职。

(二)李德金事件概述与舆情走势

与杨达才不同的是,从李德金事件的舆论走势图中发现,由于无任何官方回应,致使从舆论之初,舆论事态便呈现下滑趋势,从公众的微博信息中不难发现,在对待李德金事件上,其舆论热度都在逐渐走低。

10月9日,著名记者王克勤发表一篇名为【福建“表叔厅长”居然跨省汇报几十万】的微博,该微博称,福建交通厅厅长李德金手戴五万雷达镶钻手表,腰夸15000爱马仕腰带。原本云南都市时报A30版,要推出《福建“表叔厅长”来了》。几十万份报纸已经印刷,凌晨却被跨省销毁,同时开始疯狂删帖。并表明,之前李德金便因“泉州港”时间引发网友群起讨伐。但就事件发展至今,仍无相关部门或当事人对此次时间做出正面回应,而且,随着相关部门对该事件的不闻不问,就目前微博以及报纸的新闻而言,对此次“表述厅长”时间的舆论关注度呈现下滑趋势。与杨达才因贪污迅速落马相比,同样手戴名表,要悬金带的李德金逍遥自在,在公众视野中保持着不明不白,疑点重重的形象。

二 公众心理分析

(一) 杨达才事件引起积极舆论的原因

1 杨达才事件发生的特殊背景所引起的“忌讳与祈求效应”

杨达才事件的起因是由于其在8月26日凌晨,陕西延安境内发生的共36人遇难的特大交通事故现场那不和时宜的微笑。而公众之所以为会因为其不合时宜的微笑而产生如此剧烈的反应主要是源于“忌讳与祈求效应”。

“忌讳与祈求效应”指的是人们在长期的共同生活中由于受到民族传统,宗教信仰,历史文化和生活习惯的影响,形成一些特定的忌讳与祈求,并由此而引发的一种约定俗称的群体心理倾向。延安特大交通事故造成了36人的死亡,仅有3人逃生,面对这一惨剧,众人的心中无一不怀着遗憾与伤感。在面对天灾人祸时,即便作为旁观者都应深感痛心,这是公众之间约定俗成的群体心理倾向,人们忌讳于在面对“天灾人祸”时表现出愉悦轻松的姿态,“悲痛”才是公众所认为的理所应当的表现。而杨达才作为一名官员,在这件事情上,理当展现的是身为官员痛惜百姓的姿态,但是他却在这一个场合上露出了笑脸,他的这一举动打破了群体内的“忌讳”,更与群众的心理“祈求”相违背,深刻影响了群体心理的稳定,自然引起了极大公众舆论的极大震动。为其舆论风暴的掀起,奠定了不可动摇的基础。

2 回应谎言被识破而引起的“反馈效应”

反馈效应是指传播者通过手中的信息反馈来了解传播效果,而这种对传播效果的了解又起到了强化的作用,促进传播者改进传播方式和调整传播内容,从而进一步提高传播效果。同样,反馈效应也可用于信息传递者与信息接收者之间,随着信息传递媒介的不断改良,信息传递者与信息接收者之间传播过程的双向性逐渐加强,及时的反馈促使双方可随时根据对方的反应加强两者之间的互动,并能有足够的时间与线索对信息的真伪做出鉴定,大大减少了信息传递者通过传递失真的信息内容而使信息接收者受到蒙蔽的可能。

在舆情分析中可以了解到,对于杨达才事件进行新一轮的舆论轰炸是在其以谎言作出回应之后造成的。当有网友质疑杨达才在车祸现场的作为以及其名表问题时,深刻意识到网络舆论冲击力的杨达才,积极及时的进行了回应,对于其在车祸现场不合时宜的表现,杨达才给出的回答是“由于太过疲惫而一时有所放松”,“想让工作人员的心情不要过于沉重”等回答,而在网友对其“名表问题”的质疑上,杨达才称“总共就5块手表”,“因为无家庭负担,可以满足喜欢手表的爱好,全是由合法工资购买”等回答。在应对网友质疑过程中的杨达才,回答态度诚恳,回应积极,得到了媒体与普通公众的理解。然而随着杨达才第六块,第七块名表被网友随即爆料而出,杨达才的谎言也被逐渐攻破。公众并不是愚昧的,由于杨达才回应的不真诚导致了网友对其的怀疑态度加深,杨达才的回应内容恰恰成为公众揭穿其谎言的最重要依据,因此,在反馈效应的作用下,杨达才不得不面对因其谎言而被激怒了的公众的新一轮舆论风浪。

3 媒体对该事件的积极报道所引发的的“公共舆论效应”

“公共舆论效应“指的是在某一有关公共利益的问题上所形成的,对个体或集团的行为以及政府政策产生影响的公民意见的组合。这种意见的组合对民众以及传播者的行为所产生的不同程度影响的规律就叫公共舆论效应。而在杨达才事件上,“公共舆论效应”便体现在主流媒体的积极报道,对公众所产生的影响上。

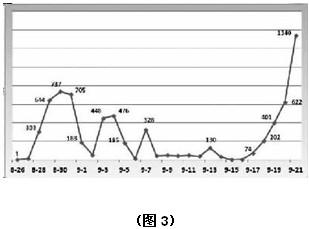

上图是各大媒体对杨达才事件进行的相关报道数量的走势图,从中不难发现,在对待杨达才事情上,各大媒体所表现出的积极报道的态度是显而易见的。由于主流媒体积极客观的报道,促使公众在其带动与引导下,继续对杨达才事件给予关注。从图1和图3可以看出,公众对于杨达才事件关注的高峰值与低峰值在一定程度上与主流媒体对该事件进行报道的高峰与低峰是相一致的,由此可以认为,公众对杨达才事件之所以会产生如此积极的舆论氛围,在一定程度上必须归功于主流媒体积极地对这一事件进行的一系列跟进报道。

(二)李德金事件引起消极舆论的原因

1 因杨达才事件所引起的“相似效应”

相似效应是指在一系列相似刺激下的项目中,由于没有出现与众不同或者具有特别之处的项目,而造成的对该类项目难以记住的现象,又称为相同刺激物抑制效应。

李德金事件发生于10月9日,与杨达才事件发生的时间极为相近,且李德金同样以名表,高价腰带走红网络,不可否认的是,李德金事件在一定程度上与杨达才事件具有相似性。但就李德金事件本身而言并不具有特殊性,近几年来,随着传播媒介的不断发展,微博的兴起,造成了各种信息泛滥的现象,而其中最为常见的便是有关“官员腐败”的新闻,比之于名表与腰带,更让李德金在事件最初能走红网络的最主要原因是由于其“跨省毁报”的“壮举”。公众在经历过“杨达才事件”的高度舆论过程后,正处在“舆论疲惫期”的状态,因此,李德金虽与杨达才一般有贪污腐败的可能,但却由于其事件发生的时间仅在杨达才事件之后几天,且事件性质较为普遍,缺乏吸引公众进行舆论的“论点”,在“相同刺激物抑制效应”的作用下,很快便被公众所遗忘,继而没有如杨达才事件一样,掀起另一股舆论风潮。

2 由于官员腐败事件频繁发生而造成的“去敏感化效应”

去敏感化效应指的是,在看过很多恐怖的暴力情节之后,个体对他人的疼痛和苦难变得冷漠,相对于真实情况,他们对这些线索产生更少的情绪反应。而这一效应反映在公众舆论中最直接的体现,便是公众对于“官员腐败”事件所产生的麻木感。

由于微博的兴起,各类信息透明度正在逐渐加强,据 《2010中国网络舆情指数年度报告》可是,微博已经成为第三大网络信息来源,而丑闻频发的官员腐败在微博上最受关注,70%的微博热点话题与政府官员不当行为或言论有关,20%与警察有关。由此可以看出在类似于“官员腐败”信息泛滥成灾的新闻背景下,在面对该类事件的态度上,公众从一开始的强烈抵触到如今麻木无视状态的演变是必然的,随着时间的推移,公众对于该类相关事件将不在作为“新闻”看待,更糟糕的是会因此将其当成一理所应当的事物,即“官员腐败不是新闻,官员廉洁才是新闻”心态在逐渐形成。李德金事件不过是众多腐败事件当中微不足道的一件,它就像多胞胎中那个“最平凡”,“最没个性”的孩子一般,无法引起人们的注意,虽然其中的利益纠葛在公众的心中是雪亮的,但是却因为该类事件的频繁发生,在“去敏感化效应”的作用下致使公众失去了对该类事件进行舆论监督的热情。

3 因信息多次传递而产生的“睡眠者效应”

睡眠者效应指的是,一个令人信赖的人所传达的信息具有说服力的话,那么这种影响会随着对信息源的遗忘或者信息源与信息之间的分离而消退。而与之相反,那些可信度低的人的影响力则会随着事件的流逝而增加。这一效应在李德金事件中体现的淋漓尽致。

李德金事件最初的信息来源于著名记者王克勤的一条微博。10月9日,著名记者王克勤发表了一篇名为【福建“表述厅长”居然跨省毁报十几万】的微博,随及被大量转发,引发网友热议。王克勤作为一知名记者,其在公众舆论中占据意见领袖的地位,公众对于其所传递的信息持绝对信任的态度,因此在王克勤发表关于李德金事件微博的最初,在网络上公众对于李德金事件的关注程度是极高的。但是随着事态的演变,王克勤本人对这一事件并没有继续给予过分的关注,导致了信息与信息源的分离,而此时便传出“李德金事件纯属谣言”的说法,一时之间网络上的观点则呈现两边倒的趋势。另外,自李德金事件发展至今,福建省政府以及李德金本人都没有对此事件做出任何官方回应,在无正式回应的影响下,公众失去了判断时间真伪的依据,且随着事态的逐渐平静,信息源于信息的分离与“李德金事件纯属谣言”的说法相继而出,公众便在“睡眠者效应”的作用下,将李德金事件推出自身记忆的大门之外。

三 从“特殊”看“普遍”

综上所述,不难发现,公共舆论的积极程度主要与取决于“事件当事人”的在面对舆论时所表现的积极程度以及事件发生的时间有着密切的关系。在哲学角度上,十五的普遍性存在与特殊性之中,而特殊性中包含着普遍性。而公众在“杨达才事件”和“方舟子打假之韩寒篇”中表现出的“兴致盎然”,以及其在“李德金事件”和“方舟子打假之蒋方舟篇”中所表现出的“有气无力”同样适用于矛盾的普遍性与特殊性原理。这两对事件中,公众都表现出了对“类似”事件产生的“两极”舆论态度,从两件事件中亦不难发现二者的相似性。而“李德金事件”与“方舟子打假蒋方舟”之所以不受关注的主要原因有:1,在这两起事件发生之前,都发生了与之相类似的事件,并引起了公众的舆论风潮,在相似效应作用下,公众进入了“舆论疲惫”的状态,因此,无法对其付出同样的热情关注;2,这两起事件的当时人都采取“沉默是金”的原则应对质疑,由于其缄默不语的态度,导致公众无法得到“信息反馈”继而失去了“舆论焦点”,无“论点”则无“议论”。

四 结论

必须明确的是,“杨李事件”与“方舟子事件”有着本质区别,公众对“方舟子打假”内容的舆论仅属于“娱乐范畴”,而在“杨李事件上,则不得不涉及到“舆论监督”的问题。公众在舆论过程中的个体机动性极强,且作为舆论主题的公众在进行舆论的过程中往往对因舆论所产生的作用的价值的概念十分模糊,继而造成的舆论“两极化”现象则屡见不鲜。但在舆论监督领域,如此“两极”化现象则不利于舆论充分发挥其监督作用,因此,改变因公众自主性过强而造成的“舆论漏洞”则显得十分重要。公众舆论的走向“无形的手”为其进行引导,而能担当这一大任的则非主流媒体莫属。换言之,主流媒体只有在掌握公众舆论心理变化的前提下,充分地对公众舆论进行正确的引导,才能使之发挥其最大的作用,保证舆论监督的质量,为民众与社会谋福利,而不是成为众人泄愤的工具或是官员轻视的监督渠道。同样,反腐败职能部门能够准确判断网络舆情,及时回应社会关切的话题,主动汲取草根网民,意见领袖,媒体舆论等民间智慧,充分发挥物联网在反腐倡廉工作中的积极能量,让反腐公信力在官民良性互动中稳步提升,与公众舆论监督的质量与其所占据的地位也是密不可分的。(作者系:西南交通大学艺术与传播学院)

参考文献:

《传播中的心理效应解析》 刘京林等编著

《舆论学原理,方法与应用》 韩运荣 喻国明 著

《陕西省安监局局长杨达才舆情分析报告》

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!