摘要:“沉默的螺旋”理论是传播学的经典理论,也可以在某些方面解释国际传播生态的不平衡性。本文旨在全面、客观地评析这一理论范式,引出国际传播生态是双重景观,从而寻找到这两者的内在关联,这为国际传播生态的认识提供一种新的角度和考量。同时本文也揭示出这一理论范式的缺陷,对其进行重新的认识。

关键词:沉默的螺旋 传播生态 信息沟

一、“沉默的螺旋”的理论范式评析

“沉默的螺旋”一词是传播学中的经典理论。最早见于德国女传播学家伊丽莎白?诺尔—诺曼1974年在《传播学刊》上发表的一篇论文——《重归大众传播的强力观》。她在1980年《沉默的螺旋:舆论——我们的社会皮肤》一文中进一步发展了该理论。沉默的螺旋概念描述了这样一个现象:人们在表达自己想法和观点的时候,如果看到自己赞同的观点,并且受到广泛欢迎,就会积极参与进来,这类观点越发大胆地发表和扩散;而发觉某一观点无人或很少有人理会(有时会有群起而攻之的遭遇),即使自己赞同它,也会保持沉默。一方的沉默造成另一方一间的增势,如此循环往复,便形成一方的声音越来越强大,另一方越来越沉默下去的螺旋发展过程。1990年,她发表了《大众观念的理论:沉默的螺旋的概念》一文,对这一理论作了进一步的补充。

沉默的螺旋这一理论在一定程度上反映了传播中的不对称性和传播生态的失衡性。沉默的螺旋反映了一种社会心理:恐惧孤立。人作为社会的一种生物,需要在社会这样的生态中实现某种自我认同。在传播学中,如果个体对于符号赋予的意义与这个符号社会不相一致,个体就会陷入“被孤立”的恐惧中。基于这种恐惧,个体放弃了他们对于符号的个性化的编码与译码过程,屈从于他们所置身的社会大环境。

这一理论不仅比较了个体面对媒介这一奇特力量时的恐惧与脆弱,也同时描绘出一副媒体奇观:媒体以其强大的舆论领导力将强势的声音转化为包括弱势个体在内的整体的声音,这一过程也是看似“一致的”公众舆论形成的逻辑起点。

然而,正如萨义德所言,真正生效的文本和思想的阅读,只能是对位法的阅读。在传播语境中的“沉默”是要结合一定的文本才能“被阅读出来”,否则脱离这种文本,沉默与不沉默是相对的概念。任何一种理论都是一种假定,而任何一种假定都需要一定的条件。沉默的螺旋,作为一种理论范式是注定存在着与条件不匹配时所凸显的缺陷。

其中最为突出的就是媒介意见与公众意见的关系。“‘沉默的螺旋’无形中揭示了媒介控制舆论时发生的公众意见内外两张皮的现象,即公开发表的意见与公众自己的真正意见可能并不是一回事。如果出现这种情况,也许有面上舆论相当一致,也显得颇为平稳,但潜在着社会意识和信息交流方面的某种危机,并不利于社会长期稳定。

首先,媒介意见和公众意见反映的是一种权力与知识的关系。媒介不仅是一种独立的文化形态,同时也是一种附属的工具形式。媒介从它产生的那一刻就被统治地位阶级的控制和利用来反映他们的阶级意志。权力和知识固然具有某种统一性,但它们从根本上说是对立的。“权力趋于集中,知识是分散的,即便经由系统化处理,仍然无改于多元状态。权力是封闭的,而知识是开放的。权力的质地是强硬的、不容改变的;知识是可补充、可修正的,一直处在形成的过程中。” 媒介意见从螺旋的“强势”一端而言代表着集中的权力,它反映的不仅不是多数人的舆论,恰恰反映着集中的而非多元的少数人的意愿。公众意见对应着知识系统,公众所掌握的知识具有分散性、开放性、可补充和可修正的特性。它们在独立地以各种形式存在着,纵然在螺旋的“弱势”一端以沉默的形式存在,但沉默本身也是一种客观存在。这种客观存在脱离“强势”的控制,抽离出更多的自由思考的空间,形成独特的逻辑体系。

其次,在媒介意见压倒公众意见的结果未必值得认同和肯定。沉默螺旋中的强势力量与其说是文本的主流性表达形式,不如说是文本的侵占性争斗过程。媒介意见之所以能获得压倒性的优势,是因为在某一阶段,他们拥有较多的“文化资本”,这样他们才有能力对抗来自其他舆论系统的竞争和挑战。“布迪厄认为这是争夺象征资本,亦即争夺话语权”。 传播者根据自己已掌握的媒介资源来宣扬自己的观点,这一“文化资本”不停地由他们进行挖掘、加工和利用,这个过程完全远离了基于共同话语权力营建共同话语语境的平等意念,而是缺乏道义的掠夺和争抢。

再次,媒介意见与公众意见的二元对立是建立一定的条件之上的。在信息时代,媒介意见与公众意见更多地表现为“有限度的统一”。公众意见越来越自由地得以某种释放,越来越以独特的方式影响着媒介意见,这样媒介意见和公众意见的重合度就越来越高,公众也不会再媒介面前选择沉默。

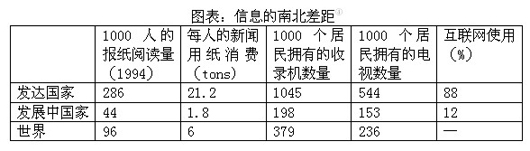

由此看来,沉默的螺旋这一理论需要一定的条件才能成立。第一,它需要在传播者和受众间存在“信息沟”,这种“信息沟”不利于受众对于文本的解读。两者在信息资源的产出、理解能力、意义建构的深度方面存在较大差距。“信息沟”主要表现在发达国家和发展中国家之间,同时也由很多因素构成,以下的图表可以说明这些。第二,受众需处于信息封闭的时代,受众对于世界的认识极大地依赖媒介给他提供的“拟态环境”,受众的自觉意识处于懵懂的状态,无法独立地用自我的话语判断符码意义的存在。同时,信息封闭的环境像一个无形的面纱遮住广大公众向外界世界沟通和交流的渠道,让受众在思想意识层面上缺乏表达的欲望和机会。

二、国际传播生态的双重景观

(一)一个不平衡的国际传播生态

从现实的角度来说,沉默的螺旋是传播生态失衡的结果。所谓传播生态,是指社会各利益集团或派别的意见通过媒介得以反映的状况。而国际传播生态,是指在国际体系下,各国或各国组成的阵营通过各自的媒介扩张自身观念、放大自身声音的传播状态。国际传播生态的组成部分看似具有平等性、互动性的特点,但因为媒介的起步时间、技术水平、历史积淀、文化习俗等因素的影响,这个生态体系难以使置身其中的各个主体具有理论的平等性,不可避免地形成了一种不平衡性。

不平衡的传播生态的根源在于媒介资源并没有在各国之间实现平衡分配,而是只为优势少数派所占有。优势少数派在将自己的意见转化为媒介意见时,首先考虑的是自身利益,不可能是大众利益。这种状况发展到极端就是媒介完全成为优势少数派达到自身目的,维护自身利益的工具,他们随心所欲地控制媒介,操纵媒介,欺骗公众,打击对手,给社会带来灾难性后果。

在国际传播的生态中,美国毫无疑问居世界领先和支配的地位,它既向其他国家输出商品、资金、技术等,与此同时也对许多国家的经济、文化、意识形态、价值观念等施加极大的影响。联合国一项调查表明:全球每周有将近25万小时的电视节目播出时数,而美国就占9万多小时,为最大的电视节目出口国。据统计,各国进口的电视节目中75%来自美国,美国影视产品在英国占91%,在荷兰、瑞典和德国占70%,在希腊、丹麦、西班牙占65%,在比利时、意大利、挪威和法国占60%,而西欧出口到美国的影视产品仅占其本国产品的50%。 美国媒介的力量在全球具有不可争辩的优势,这种优势不仅远远大于发展中国家,就是连欧洲的发达国家也敌不过它。从这个角度来说,各国显然都是“沉默的”。

美国只所以在媒介方面下大力气来营造一个“传媒帝国”主要是因为媒介不仅仅是一种传递信息的载体,还是与全球权力直接相连的工具。人类的权力结构按照历史的沿革可以分为三类:暴力、财富、知识(广义的信息)。早先的权力实施是通过暴力、武力征服他国,这是低质量的权力形式,风险大、缺少灵活性。进入工业时代,发达国家便依赖商品、资金等财富手段行使权力,打开他国的大门,操纵、控制他国的命脉,但这都不是高质量的权力。真正高质量的权力来源于知识(广义的信息)。这种知识可以扩充武力和财富,增强一个国家对他国的控制能力。 可见,现今国与国间的权力转移状态的标志已由军事和经济层面转移到文化层面,文化的载体之一就是媒介。媒介在各国权力转移的过程中扮演者不可替代的作用。

国际传播的不平衡性是具有极强的现实意义,它是显性的、可以被感知的。同时也可以用沉默螺旋的理论套用和解释。但是,命题的因果逻辑是需要严谨论证的。沉默的螺旋作为一种理论范式它可以解释国际传播的不平衡性,而其他理论也可以解释。换言之,一果有多因,沉默的螺旋这一理论范式只是其中之一“因”。不能因为国际传播的不平衡性这一结果而一概地肯定沉默的螺旋是一反之四海皆准之的万金油理论。在一定条件下,沉默的螺旋理论并不能解释国际传播生态中的其他现象,这也是其理论缺陷的反映。

(二)一个自觉的国际传播生态

在面对外来媒介的冲击,为抵御国外媒介在技术、资金等方面在本土泛滥成灾,抵御外来文化对本土文化的破坏,许多国家采取了相应的保护措施。例如为了控制卫星电视的传播,有的国家将设备的价格定得奇高,普遍难以负担;还有的国家如新加坡、马来西亚等,则完全禁止家庭、饭店安装卫星电视天线;我国也公布了《卫星电视广播地面接收设施管理规定》。这些措施和努力都在一定程度上达到了这些在国际传播生态中“沉默国家”的目的。从这个意义上来说,各国并不是被动地选择“沉默”,而是积极地应对这一具有现实主义象征的国际传播生态。在自觉地反省本国的传播形态,制定出针对本国具体国情的行为方案。这样,国际传播生态就不只呈现出大国强国独统天下的不平衡态势,而是各国营建属于自身逻辑语言的传播文本。

如前文所述,权力和知识固然有统一的一面,但权力具有集中性,知识具有分散性,它们在本质上是有根本区别的。媒介作为知识传播的一种重要载体,它也是趋于多元化的。在国际传播中,象征西方大国的CNN、BBC等传媒大亨固然影响着国际传播的生态,但各国针对对自身国家的受众基于对本国文化、价值取向等多元需求制作的电视节目或报纸杂志则更是国际传播的真谛之所在,它们也是国际传播不可或缺的组成部分,在国际传播的受众中具有不可取代的独特作用。虽然这些媒介或媒体以一种“弱势的沉默”形式出现在国际传播的生态中,但这种弱势本来也是一种声音,也代表种某种文化、某种心理,是不可小觑的传播力量。

受众的觉醒也是现代国际传播中另外一处不可忽略的景观。在信息封闭的时代中,受众总是受到“议程设置”的摆布和困扰,他们要被动地接受媒介给予他们的信息排列和认知体系。他们丧失了独立的思考能力和思维习惯,像被牵着走的大象,没有任何自由行走的空间。媒体所编制的“拟态环境”让他们丧失了自我的认同并强烈地依赖着媒介所给其赋予的意义。而在互联网大行其道的现代社会,受众开始从媒介中解放出来,他们习惯用一种怀疑和批判的思维来认知这个传播生态。这个过程培养了他们的独立思维,锻炼了他们的判断能力,这是科技的进步,同时也是市民社会力量从自在阶段转变到自为阶段的象征。近年来,在中国网民的舆论力量逐渐崭露头角,这样的力量不受权威媒介的限制,不受正统思想的束缚,天马行空的思维成为网民们遵从的言论表达原则。在国际传播中,这些逐步从“填鸭式”传播模式中解放的受众对强国的声音产生批判和怀疑的态度,并在此过程中形成了自身的风格和思想体系。这是国际传播中重大的变革,它意味着抗衡强势声音的力量不仅局限于各国官方的政府,还包含着来自民间的声音和舆论。

随着信息时代扩展到全球各国,尤其是互联网在各国方兴未艾,每个国家的经济和科技水平都有飞速的提高,各国都有能力对其媒介进行大力地改造,这种革命性的改造使得以往的信息流动出现飞跃性地转变。以往的国际传播中,信息的流动总是从媒介强国移动到媒介弱国,媒介强国运用其资金、科技的优势,有效地控制和利用着“文化资本”,使强国与弱国之间形成巨大的信息鸿沟。弱国对于这样的“信息沟”抱有望尘莫及的心理恐惧感,只能做一种无奈的选择:沉默。而如今,这些弱国在强国渗透的过程中,掌握了一定的媒介科技、管理能力,他们自行创造属于本国的媒介形态及媒体文化,逐渐构建一个成熟的传播体系和框架。在这一过程中,他们寻找到自身在国际传播生态中的地位和作用。信息不再是少数几国垄断的传递性游戏,而成为各国都可以平等参与和独立完成的象征符号。这样,以前弱势的一方正在逐渐发出属于他们自己的声音。

同时,文化势能较高的外来文化是否真能削弱势能较低的本土文化?答案是否定的。正如传播文化学者Sepcturp强调国际化媒介内容的传送—内容的实际接收—接收文化的实际后果三者之间的区别,他认为从第一步到第三步的过程是相当漫长的。亚洲的一次调查表明:在卫星电视播出较多的香港地区,收视率居于前20位的电视节目全部都是由本港制作的;同样,在印尼、菲律宾、新加坡、泰国和韩国,收视率在前20位的节目有90%是本国制作的。在欧洲,多数文化是从欧洲文化密切相连的文化中输入的,媒介极少参与少数真正不同文化的传播。外来文化固然像旋风一样在短时间内席卷本土受众的心理,但基于语言、信仰、民族的文化才是最有生命力、最具持久性的。国际化的媒介所扩散的信息所形成的商业逻辑在某方面具有无可争议的吸引力,但它们也缺乏着一个国家和民族挥之不去的道德认同与具有归属性的同一,这种向心力和认同感又巩固着文化的自觉与独立。早在20实际60年代,麦克卢汉就预测:我们将拥有的不是一个地球村,而是许多不同的地球村,这些地球村虽然共享同一个新媒介系统,但它们都要维护或发扬本民族文化的、道德的或政治的特点。

三、结论

从传统的传播学角度出发,沉默的螺旋理论似乎可以解释现在国际传播生态中的不平衡性和不对等性。但从另外一种角度去看,这种理论范式的成立需要一定的条件。若这些条件不存在,就无法继续解释国际传播生态的固有特点。

从现实的角度出发,国际传播生态还呈现出另外的景观,即自觉性、主体性和独立性。自觉性体现在各国开始从政策法规着手保护自身的话语体系、价值取向、文化认同,并扩大自身在国际传播中的话语力量,构建自身的认知网络。各国独立的意识和行为倾向使各国的传播行为具有主体性,他们可以自主地形成抗衡国际传播中强势声音的力量。新兴发展的前“弱势国家”开始重新认识自身的文化意义,大力发展文化产业,增强自身的媒介科技水平,拓展媒介市场的开放,这些行为都具有前所未有的独立性。国际传播的这些景观脱离了“信息沟”的束缚,而个人作为一个独立的个体置身其中也形成了一支独特的力量以多元化的形式存在于国际传播的生态中。这些新变化、新特征都逾越了沉默螺旋的成立条件,使这个世界开始走入不再沉默的轨道。(作者系:中国传媒大学政治与法律学院国际关系与大众传播方向)

参考文献

1. 陈力丹:《舆论学——舆论导向研究》[M].北京:中国广播电视出版社,1999年版。

2. 林贤治:《午夜的幽光:关于知识分子的札记》[M].桂林:漓江出版社,2011年11月版。

3. 胡春阳:《后现代传播状况的几个核心问题》[J] 新闻与传播研究,2011(5)。

4. [美]约翰·奈斯比特:《90年代世界发展十大趋势》[M],北京:中国经济出版社,1994年版。

5. [美]阿尔温·托夫勒著:《权力的转移》[M],北京:中共中央党校出版社,1996年版。

6.[美]乔治·H.米德:《心灵、自我与社会》[M],上海:上海译文出版社,1992年版。

7.[法]皮埃尔·布尔迪厄:《文化资本与社会炼金术——布尔迪厄访谈录》[M],上海:上海人民出版社,1997年版。

8.[英]达雅·屠苏(Daya Kishan Thussu):《国际传播:延续与变革》[M],董关鹏译,北京:新华出版社,2004年第1版。

9. 联合国家教科文组织年度数据报告(1998)和人类发展报告(1999)。(1996年统计的数据。)

10. Daniel J. CZITROM, Media and the American mind-from Morse to McLuhan, The university of North Carolina Press, 1982.

11. Erving COFFMAN, Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience, New York, Harper and Row, 1974.

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!