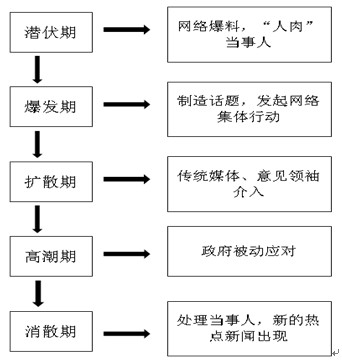

(二)網絡反腐的輿情走勢

根據表1呈現的4個高峰值,筆者將網絡反腐事件的輿情傳播階段劃分為:潛伏期、爆發期、擴散期、高潮期和消散期,並總結各階段的傳播策略。

1.潛伏期:“娛樂性”爆料、吸引眼球,“人肉”當事人

2012年8月26日,延安特大車禍致發生后,新華社記者李一搏發表題為《陝西延安特大交通事故確認共36人死亡,僅3人逃生》的圖文報道,前陝西省安監局局長楊達才在事故現場面露“微笑”。[3] 網友@JadeCong於當日16時35分,在新浪微博上評論:“事故現場官員滿面笑容,情緒穩定……”。該微博經廣泛轉發后,36人死亡的慘劇與官員的微笑形成鮮明對比,迅速引起網友的憤怒和譴責。此后,網友們發起人肉搜索。26日19時53分,網友@百姓大於天爆料稱,涉事官員為時任陝西省安監局局長楊達才。

2.爆發期:標簽化敘事、制造“鑒表”話題,開啟“扒表”集體行動

網友對楊達才的關注度不斷提高,焦點也從“微笑”轉移到了他的“手表”,並“標簽化敘事”地戲稱他為“微笑局長”、“表哥”。因網民的質疑升級,微博網友@作家天佑、@花總丟了金箍棒、@衛庄等紛紛發起“鑒表倡議”,“鑒表”迅速成為網民們的熱門行動。

楊達才在“微笑門”后又身陷“名表門”,他於8月29日21時至22時在新浪微博的“微訪談”中回應網友質疑,謊稱自己隻有5塊手表。由於網民掀起了“揭發局長第6塊表”的集體行動,網友@豬頭懦夫司機、@花總丟了金箍棒等相繼曝光了楊達才的第7塊至11塊表。網友發酵式轉發后,楊達才的標簽化稱謂“表哥”深入人心。

3.擴散期:意見領袖、權威媒體介入議題,形成質疑、監督輿論壓力

輿論發酵后,微博意見領袖紛紛加入討論,媒體也迅速介入報道,形成了強烈的輿論監督議題。例如,《南京日報》9月7日刊文《財產不公開,官員渾身都是敏感詞》指出:“在近日對陝西省安監總局局長楊達才的手表問題上,網友獲得了一種巨大的監督成就感……幾張手表的圖片,就把一個官員的形象打得落花流水、狼狽不堪。”[4] 隨后幾天,“表哥全身是寶”、“表哥又陷‘眼鏡門’”、“官員財產公開”等議題在傳統媒體的介入后,逐步擴散。

4.高潮期:媒體、民間輿論壓力倒逼之下,官方作出回應

9月17日,《錢江晚報》刊文稱“局長天天在正常上班”[5],使得因受“釣魚島事件”影響趨於平靜的輿論再次掀起高潮。9月19日,新華社記者白靖利發文《莫讓輿論熱點成為“斷頭新聞”》指出:“新熱點接踵而至,使“舊聞”成功擺脫了媒體和公眾的視線,減輕了依法依規處置問責的壓力……“斷頭新聞”的存在,不但欺騙了公眾,掩蓋了社會矛盾,還降低了政府的公信力。”[6]經新華社官方微博@新華視點、《人民日報》等媒體官方微博和廣大網友轉發后,形成對楊達才調查結果追問的輿論壓力。

9月21日13時10分,陝西省紀委在其官方網站秦風網上發布了《楊達才被撤銷省紀委委員、省安監局黨組書記、局長職務》[7]的聲明,成為2012年9月以來,關於楊達才事件的輿論制高點。

5.長尾期:官方公布處理結果,受新一輪新聞熱點的沖擊

2012年9月,隨著“保釣”議題的不斷升級,“釣魚島事件”成為網絡輿情制高點。在陝西省紀委公布對楊達才“雙規”的查處結果后,“楊達才事件”的熱議度受到“釣魚島事件”的沖擊,最終逐漸淡出網民視野。

(三)研究小結:各階段傳播策略、反腐路徑及其規律

根據上文提及的網絡反腐的5個階段,筆者總結並繪制出網絡反腐各階段的傳播策略圖:

表2:網絡反腐各階段傳播策略圖

縱觀網絡反腐5個階段,發現其反腐路徑為:草根網民爆光腐敗線索→網民“人肉”當事人、構建腐敗証據→意見領袖、權威媒體介入→議程設置、形成輿論→政府回應、介入處理﹔其網絡反腐的規律為:網絡曝光→輿論擴散→網絡議題沉澱→政府被動應對→查處當事人。

|  |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!