摘要:新闻媒体在日常生活中会对人产生潜移默化的影响,媒体的态度和观点会很大程度上改变一个人的思维方式。然而,这种改变不一定是积极的。这是因为新闻报道中存在有“偏见”,这种偏见会导致新闻报道不够公正、客观,从而产生消极的影响。本文通过阐述论证,剖析媒体偏见产生的原因及影响,并对如何减少媒体偏见出谋划策,指出媒体偏见产生的必然性,指导人们在全媒体时代正视和应对媒体偏见。

关键词:新闻传播 媒体偏见 社会中心 自我中心

一.媒体偏见产生的背景

每个社会和文化的发展阶段,都会以其独特的世界观深刻影响着该阶段下人们的生产、生活以及思维方式。在现代社会,立足于文化产业的新闻媒体以其迅速的传播速度和短暂的更新周期,在一定程度上成为反映社会、个体文化以及世界观的载体。

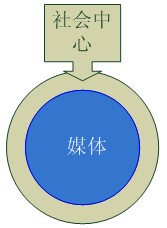

随着数字网络的飞速发展,新闻来源日趋广泛、精细而复杂,使得从事新闻报道的媒体更具客观性与真实性。但社会主流媒体的新闻报道仍存在着媒体人自我中心思维与社会中心思维的意识习惯,在这个充斥着各种观点的网络时代,这种意识习惯就会产生我们所说的新闻报道中的媒体偏见。媒体偏见无处不在,但要注意的是,这种存有偏见的报道不是虚构的,也不是媒体及媒体人刻意谋划的。它的出现和存在仅仅与媒体从业人员所处的社会群体环境和自身思维方式息息相关,是社会和媒体发展到一定阶段的产物,在现阶段是不可避免的。

二.媒体偏见产生的原因

为了能够更加便于为受众所接受,新闻报道一般会遵循一定的共性特点。于是偏见的产生具有了集中性的体现。因此可以通过这些共性特点来探究媒体偏见产生的原因。

当前社会上主流媒体含有偏见的新闻报道有以下四大共性特点:

1.以偏概全,认为从媒体人或受众角度看到的新闻事件就是新闻的全部;

2.以点概面,只采用对自己观点有利的论据,而不考虑其它相悖观点;

3.新闻报道的落脚点经常受到政治立场及社会环境的影响;

4.迎合大众猎奇口味,往往没有实质性的内容和社会意义。

针对以上的共性特点进行分解、整合,媒体偏见产生的原因基本可以总结陈述为以下几点:

(一)媒体(人)对新奇和轰动效应的偏爱

新闻媒体(人)为迎合大众的猎奇心理通常愿意报道那些新奇、怪诞、具有轰动效应的事件,而存在于我们日常生活中的事件不论其产生影响的巨大性或暗含内容的重要性都会被媒体(人)抛之弃之。新闻本身来源于生活,重大的社会问题往往产生在日复一日的事件发展中,而这类事件的代表往往因为不具有新奇的特性而被媒体(人)忽视。

每天有许多妇女儿童被非法贩卖不是新闻,而老师与学生发生关系则是新闻;无数贫困地区儿童饿着肚子学习不是新闻,而学校为学生提供“蛋奶工程”则是新闻;特别是近段时间,赵红霞作为雷政富不雅视频案中的女主角,成为媒体追逐和民众调侃的焦点。一时间,性、偷拍、不雅视频、腐败开始成为热点词语挑逗着大众的猎奇心理。腐败官员落马,原本严肃的反腐新闻报道变得庸俗化、桃色化甚至色情化。

(二)市场经济决定的媒体商业化运作

对于新闻媒体而言,社会中的各个信息要素并不都是同等重要的。也就是说新闻媒体(人)可以从大量的新闻事件中有选择性的进行报道,因此媒体报道的信息具有一定的片面性。同时由于新闻媒体的收入来源于广告商,媒体之间存在着竞争和利润的争夺,为了确保利益链条的完整以及商业化的运作能够正常进行,媒体(人)通常会避免报道可能对广告商或广告商代表的利益产生不利的负面新闻,从而保住之间的利益关系。积极的报道对于维持一个积极的公众形象至关重要,因此在权威媒体与权力集团之间存在一种共生关系。包括医疗、交通、汽车、航空、建筑、银行、食品、司法机构、广告等行业都依据自身利益来调控关于自身的新闻报道。

(三)社会中心思维模式下的固定文化形象

几乎所有的媒体都是根据自我预设宣传理念和国家主流方针政策、基本路线所提倡的正确观念来进行新闻报道的。一方面国家政府通过法律准许媒体成立并调控媒体,另一方面新闻媒体是党和政府的宣传工具,持有国家的观点来报道新闻。

新闻媒体人自身是社会群体和文化中心的一员,他们与其目标传播受众具有同样的世界观,对于国家的历史和社会意识形态有着与生俱来的责任感和保护原则。因此主流媒体的新闻不可避免的会建立在社会中心思维的基础上。社会中心是一个社会文化群体的基本特点,新闻媒体是为这个文化群体进行传播服务,提升其文化形象的载体。由于每一种文化下的个体思维方式本质上都是社会中心的,新闻媒体别无选择只能在既定的以社会中心为框架的环境中进行工作,不明真相的反映社会的规范和禁忌,因为不能跳出条框的束缚,使得偏见的产生更具有普遍性。

主流新闻媒体通常偏向于自身国家或自身国家的“盟友”,而对敌对国家存有偏见。在报道其盟国的新闻事件时多是赞许支持的态度,并凸显其正确的做法,对负面消息轻描淡写;而在报道其“敌国”时多是负面事件以及消极影响,对突出的正面事件则只字不提。在同一个例子中,媒体很容易说服人们相信外国媒体的报道是不客观的存有偏见的,但是要让同样数量的人相信国内新闻报道同样存有偏见则困难的多。大多数人都深陷于单一世界观的窠臼中,在他们的思维里本国家的新闻报道有着天生的偏向性。

(四)自我中心思维对新闻事件报道的束缚

人们通常会认为与他们看法观点一致的报道是客观的,不一致的就是存有偏见的。如果新闻编辑将主流观点稍微转向自由方向,那么就只有自由思维倾向的一少部分受众才会认为这些信息是客观的;反之,如果将主流观点稍微转向保守方向,那么就会有大部分保守派受众会接受认可。正是因为新闻媒体(人)发表自由或是保守的言论取决于受众的自我中心思维模式,在这一情形下新闻媒体会极力迎合大部分受众的观点来取得信任, 而不是客观报道呈现新闻事实。

新闻媒体会报道其他媒体关注的内容,当某一媒体对某事件进行大篇幅的报道时,其他媒体也会亦步亦趋对这一事件进行报道,新闻媒体此时成为了一个有领头者的固定群体。伴随着这种羊群效应,与之而来的是这种自我中心思维的扩大,进而使得偏见的产生更加明显。

三.媒体偏见产生的影响

1.报道失实

每天有无数的事件会发生在我们的周围,而其中只有少数被媒体作为新闻报道。所有的媒体都会通过一定标准的筛选来决定该报道什么、不该报道什么、哪些进行积极报道、哪些进行消极报道,从而来塑造一个对自身文化、利益机构等有利的形象。然而,这一标准由于存在偏见出现了急功近利,不追根溯源的倾向,使得媒体(人)对事实有所误解和弱化,出现新闻报道失实的现象。

案例:【刊播媒体】 央视《中国新闻》与央视网

【发表时间】 2013年2月19日

【“新闻”】 2013年2月19日上午央视《中国新闻》与央视网均带来“误报”先看病后付费的新闻:据卫生部消息,今年中国将全面推行先看病后付费制度,原来看病自己先垫付,现在是医院垫付,病人看完病只交自己的那部分,其余由医保支付给医院。目前全国已有20多个省份正在进行先行试点。专家认为,医保制度的完善是推行先看病后付费的基础。就算有个别患者逃费,有医保费用托底,医院也能基本保证不亏损。

【真相】 卫生部澄清从未提过“全面推行”,今年肯定不可能。卫生部医政司医疗管理处处长焦雅辉接受记者专访时称,“开展先诊疗后付费模式试点”,只是2013年再次被写入卫生部年度工作要点。至于何时才能全面实现,她表示:“无法给出时间表,今年肯定是不可能的。”

2.恶性竞争

从当前中国新闻媒体业竞争的实际情况来看,竞争较为明显地是围绕着信息、质量、服务、人才、利益 几个方面展开进行的:在新闻信息资源的竞争中,为抢新闻不择手段,甚至置宣传纪律、社会公德于不顾,结果往往是有损自身形象且危害社会;在征订发行的竞争中,不是靠报纸的质量和有效的宣传来吸引读者,而是采取不正当的巨奖促订手段;在人才战略、经营领域内存在的不正当竞争;盲目追逐报道热点,对不良社会风气的形成和不健康大众文化的流行起了推波助澜的作用。为了争夺观众, 媒体无一不各出奇招,以夸张、渲染、恐怖、荒诞、突兀的手法大量报道奇人怪事、家庭惨剧、婚恋纠纷, 以此来刺激观众的好奇心, 达到提高媒体关注度从而增加收益的目的。

上述的种种现象都使得媒体业内环境恶化,形成不良的竞争机制,不利于媒体健康长远的发展。

3.信任危机

公众的信任对于新闻传播活动的运行具有决定性的作用。马克思曾指出:“人民的信任是报刊赖以生存的条件,没有这种条件,报刊就会完全萎靡不振。”

近年来,新闻由于媒体偏见,为追求眼球效应、追求商业利益最大化使得虚假新闻层出不穷、来势汹汹。除了采访写作过程中对信息的遗漏疏忽外更有为了经济利益而迎合大众口味进行的恶意编造行为。媒体变成了要么不提供信息(有偿新闻、有偿不闻),要么提供假信息(虚假新闻),要么提供不良信息(三俗、夸张、煽情),要么不为民众提供信息(嫌贫爱富、利益集团的代言人)的空壳,媒体在新闻传播中放弃了自己的责任,必然得不到受众的信任。其次由于我国的媒体具有特有的意识形态属性,作为党和政府的宣传窗口。如果缺乏信任,媒体传达党和政府的基本路线和方针政策的效果必然会大打折扣,这对我们党和政府的事业也是极为不利的。

案例:【刊播媒体】 凤凰网

【发表时间】 2012年4月9日

【“新闻”】 2012年4月9日凤凰网影视新闻频道报道称,“近日,3D《泰坦尼克号》将上映,其中露丝全裸露点的镜头被删引起了观众的质疑。对此,广电总局做出了解释,称考虑到3D电影的特殊性,担心播放片段的时候观众伸手去摸打到前排观众,造成纠纷”。

其实,这条“新闻”之前就在微博上广泛流传了,不少媒体微博曾转发过这一信息,甚至被英国《卫报》等国外媒体关注并转发,连《泰坦尼克号》导演詹姆斯?卡梅隆也信以为真。

【真相】这个“国际玩笑”的始作俑者——网友“豆瓣逗你妹”解释了此事的来龙去脉。4月8日他在自己的微博中杜撰了这条“新闻”。在这条纯属搞笑的微博最后,特意加上“#假新闻#”标签。对此,他解释说,考虑到大家可能对讽刺、恶搞的“洋葱文化”不了解,专门在最后加了一个“假新闻”标签,以免人们以假当真。不过,在社交媒体的不断转发中,这条信息“火”了,但是他特意设置的“假新闻”标签,却在转发中缺失了。有的媒体机构认证微博不但把“假新闻”标签丢掉,还换上“首席评论”的标签,更增添了这条信息的真实性、权威性。

网友抱着娱乐的态度信手“创作”了一个“客里空”,而且注明了这是假新闻。然而在传播的过程中,却遗失了“假新闻”的标签,俨然以真新闻的身姿登场,并得以广为传播。也许有些传播者明白其中的调侃成分,只不过是为了取乐而放任自流罢了。问题在于,媒体如何承担起核对证实的责任?如何确保自己作为事实准确发布者的权威地位?这是一个值得深思的问题。

4.本质弱化

所有的媒体(人)都清楚他们是在固定的社会文化群体中为了经济利益而为特定群体进行的信息出售,可是这并不意味着受众能够清楚的理解其中的内涵。为了向受众更好的出售信息,媒体(人)会在一定程度上强化受众的思维信念、价值观和世界观,因此在媒体(人)与受众的这些思维契合之下歪曲新闻事实更加司空见惯。显然,在这种情况下,新闻报道不是为了教育与引导,也未将信息完全本质的呈现给受众,从而使新闻传播的本质意义和价值遭到了弱化。

四.如何减少媒体偏见?

媒体到底在多大程度上能够意识到自身在报道新闻时存在的偏见呢?我们不得而知。但是通过一定的方法能够有效减少偏见的产生。

1.对于媒体(人)而言:

首先,各主流媒体要制定具体的操作运营规范,使用有效的管理手段和合理的运营制度,贯彻改变文风的各项要求;国家相关部门应继续建立完善的媒体管理制度和相关的法律政策,继续加大对于更改文风的落实,对新闻报道进行监督,打压假、大、空的新闻报道。

其次,为了给受众提供公正、客观的新闻报道,媒体(人)需要对与自身认知不同的世界观、价值观抱有理解宽容的态度。深刻了解自身的社会中心属性,从而辩证的、批判性的对待新闻事实,对自己的报道负责。同时媒体(人)需要有不断探索的思维方式,形成思想上的谦逊客观,对于事件观点持开放态度并愿意接受对自身思维的质疑。应当从不同的角度看待问题,吸收不同角度的观点,深入认识到每个角度中存在的偏颇,并将所有的观点综合成一个更为全面的整体,从而尽可能的接近和达到客观真实,消除“偏见”,而不是亦步亦趋、战战兢兢,成为简单的“驯服工具”和“传声筒”。

再者,媒体(人)要严格区分职务行为和商业行为,秉承客观公正的理念,站在社会整体利益的立场,不借报道为私人利益服务,在经济效益和社会效益之间寻找一个最佳的平衡点;在社会效益与经济效益发生冲突时,应将社会效益放在首位,将职业归属感和职业责任感始终贯穿于报道创作之中,体现作为媒体(人)的操守

2.对于社会和公众而言:

媒体偏见并不是最可怕的,可怕的是这种“偏见”被社会和公众认作“正见”,公众会因此放弃独立思考、自我观点而选择服从。在媒体充当“耳目喉舌”的,大力发挥主观创造性和能动性的同时,社会和公众不能一味的接受,而应该积极地通过各种方式辩证事实,表达自己的观点,形成各种观点相互交织的良好氛围。当公众能充分知晓客观事实并能对其进行独立思考时,就不会被错误的言论、偏见所误导,就能形成一种民主思考的、文化健康的社会。

五.小结

媒体(人)在社会群体这个大环境中是无法决定事实本质和舆论方向的。他们无法决定受众的思维和喜好,就绝大多数的受众来讲,他们更倾向于认同能够加强自身信念,不会对自身观点产生质疑的新闻报道。就像如果市场上大多数人喜欢吃某一食品,那么受这些人的影响越来越多的人会变得喜欢吃这种食品,进而该食品就会成为市场销售的主力。同样媒体偏见的产生也是由于大多数人喜欢那些能够加强自我中心和社会中心思维的报道,这种特定偏好经过发展、酝酿成为新闻报道中的一种定势,由于紧随受众心理媒体的关注度和利益才大幅上升。由于整体的社会中心思维是不可控的,以自我中心和社会中心的视角来看待问题是人的本性。因此,媒体偏见的产生有其必然性,是不可避免的,且在短时间内很难有大的改观。

当下,无论是作为媒体(人)还是受众,我们能够做的就是要认清偏见,从认知上弱化它,善用多角度看待问题。只有这样,才能在存有“偏见”的社会氛围下,保持“自己”的思维方式,做一个信息化媒体时代中的理性者。(作者系: 陕西科技大学外国语与传播学院)

参考文献:

[1] 王志安.媒体可以有偏见吗.《青年记者》.2008.1

[2] 王立纲.媒体人的偏见类说.《青年记者》.2011.3

[3] 毕研韬.媒体人与媒体偏见.《青年记者》.2011.3

[4] 高继忠. 谈谈社会主义市场经济条件下新闻媒体间的公平竞争.《商业文化》.2008.12

[5] 张吉存 许晓楠. 假新闻让媒体面临信任危机.《》.2010.6

[6] 理查德·保罗琳达·埃尔德.《批判性思维工具》

[7] 盘点2012年度中国十大假新闻 《新闻记者》

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!