盡管王景愚不再演小品,但近年春晚上的小品他都看過。

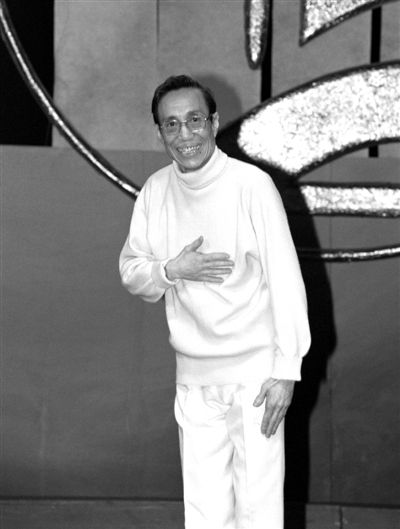

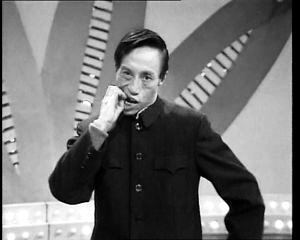

王景愚1983年在春晚上演《吃雞》。

王景愚

1936年出生,天津人。1958年畢業於中央戲劇學院,國家話劇院一級演員、編劇。1960年開始發表作品,他將啞劇帶上了春晚小品的舞台,《吃雞》更是成為不少觀眾心目中的經典作品。他還出演過《楓葉紅了的時候》等戲劇。

【歷屆春晚小品】

《吃雞》(1983年)

《電視糾紛》(1984年)

《舉重》(1990年)

1983年,王景愚在第一屆春晚上表演了啞劇小品《吃雞》,節目通俗易懂、表演惟妙惟肖,他一夜成名。《吃雞》並不是為春晚准備的新節目,早在1963年它就登上過央視的晚會舞台,並在“文革”中遭到了批判。20年后,《吃雞》上了春晚依然遭遇批評,這讓王景愚陷入了被人誤解的痛苦中。他不想總當“吃雞”的人,更想証明自己在藝術上是認真的,甚至於許多年都不怎麼願意被提起《吃雞》這個節目。也許這正是小品所面臨的問題之一:如何平衡觀眾的喜好和對藝術的追求。

作品誕生 吃雞真實經歷激發創作靈感

1983年1月12日晚,燕京飯店302房。總導演黃一鶴、鄧在軍召集了馬季、王景愚等人,開始策劃中央電視台第一屆春節聯歡晚會。兩位導演確定了晚會由馬季、姜昆、劉曉慶、王景愚擔任主持人,並要求每位主持人都拿出自己的節目。王景愚自告奮勇:“我演喜劇小品《吃雞》。”黃一鶴一拍大腿說:“好,晚會又多了一個品種,喜劇小品!”

《吃雞》並不是為1983年春晚特意創作的,它“誕生”於1962年。王景愚一次受邀到廣東演出,在吃罐燜雞的時候,因為雞不太爛,吃著有點費勁,激發了他的創作靈感。“那時國家剛經歷過三年自然災害,糧食不夠吃﹔到了廣州,吃的東西就比較多。《吃雞》就是在這種歡樂的氛圍下創作出來的”。在1963年的元旦晚會和之后央視舉辦的“笑的晚會”上,王景愚曾多次登台表演《吃雞》,周恩來和陳毅看了也笑得直流眼淚。但在隨后的“文革”中,這台晚會和《吃雞》都被批判“笑裡藏刀”。

演出疑慮 不怕上綱上線就怕分量不夠

當天的策劃會開到凌晨兩點,王景愚回到家失眠了,“他並不擔心牽強附會地上綱上線,擔心的是這節目的藝術分量。”當時王景愚已參與了《楓葉紅了的時候》等四台話劇的創作和演出,他認為自己本應搞出點好的喜劇作品,“怎麼到了關鍵時刻我拋出一個《吃雞》這種不倫不類的東西?人們將如何評論?”

導演黃一鶴對王景愚這種猶豫印象很深,“但晚會就是要展現人民生活的多方面,要豐富,《吃雞》拿掉就不合適了。”黃一鶴開始和馬季、姜昆商量怎麼辦,“相聲裡有個習慣,演什麼都要鋪平墊穩了,演出就不會引出其他聯想。我們商量了好幾天,想出來一個辦法,告訴王景愚:社會責任不用你承擔。”

為了打消王景愚的顧慮,大家為《吃雞》做了一番頗費心血的策劃:姜昆排練沒吃飯,上場就找吃的,結果什麼都沒找到。之后,斯琴高娃表演“虎妞逛廠甸”,王景愚端著熏雞過場。斯琴高娃要買,王景愚說:“不賣,這是一會兒演出用的道具。”說完把熏雞放在舞台的一側。隨后,劉曉慶登台報幕:“有請下一個節目《吃雞》。”王景愚大喊:“別報了,別報了,雞不見了!”鏡頭一掃,舞台一側姜昆正背對觀眾吃雞。……馬季訓斥王景愚:“沒道具就不能演了嗎?老演員了,你就來個無實物表演嘛!”

很多年以后,仍有不明真相的觀眾在網上發問:“姜昆把雞吃了,是安排好的還是沒忍住啊?”

登上春晚 一夜成名被批評表演形式淺薄

春晚后,王景愚和《吃雞》一夜成名。

《吃雞》給王景愚帶來巨大榮耀,也給他帶來了麻煩。無論走到哪裡,他都會被認出是《吃雞》的演員,甚至有老板想讓他擔任雞肉加工廠的顧問。但是,最令王景愚痛苦和不能接受的是《吃雞》在文藝界所受到的誤解和蔑視:一位老前輩在某研討會上表示“曾在莎翁戲劇《威尼斯商人》中扮演夏洛克的王景愚同志,出人意外地演些逗人一笑的非常淺薄的小品,令人吃驚和惋惜”。

不甘心就此被定格為一個“吃雞的”,王景愚與劇院同志搞了一台啞劇專場《諷刺與幽默》,包括《吃雞》在內一共十六個啞劇小品,連演七十多場。1984年春晚前夕,黃一鶴又選中了啞劇小品《電視糾紛》參加演出。

“這回戲劇界前輩可以理解我了吧?我想用行動証明我在藝術上是認真嚴肅的,並非玩玩鬧鬧。”然而,這一切沒有淡化人們對《吃雞》的印象。王景愚漸漸明白,在人們的心目中已形成了一個公式:王景愚=吃雞的,他感到恥辱。距離春晚《吃雞》十年后,王景愚在肯德基被顧客抓拍了一張啃雞腿的照片,他大為惱火,面對圍觀群眾揚言“若是照片上報,要依法上告到最高人民法院”……

出國表演 再演《吃雞》化解心中多年痛苦

1997年,為慶祝香港回歸,美國華人協會邀請王景愚參加一個在洛杉磯的演出。他准備了啞劇小品《走鋼絲》和《幸福繩》。演出前一刻,藝術團負責人告訴王景愚很多觀眾希望他能演《吃雞》,想在大洋彼岸重溫八十年代初在故鄉和親人過春節的溫馨。

“我在舞台上演了多半輩子,這是我有生以來演出最紅火的一場。《吃雞》又把我和觀眾重新融合在一起,誤解、怨恨、痛苦、孤獨完全化為烏有。”而這也是他最后一次演《吃雞》。

如今,每年春節期間,中央台和北京台都會邀請他出面談小品,他都婉拒。他始終認為,與文學和戲劇作品等藝術形式相比,小品的文化層次和品位並不高。而他自己,恰是個執著追求高層次藝術的人。1995年,王景愚退休,就此退出了戲劇界。“這二十年來,我對小品思考得很少,但近幾年春晚我都看了。要說好和壞,得拎出具體作品來談。我覺得《不差錢》還不錯,《賣拐》有些爭議,開心麻花的思想更活躍,我也不認為那就是玩鬧。”

採訪臨末,他不忘強調:“任何作品都有它的時代背景,我不能說《吃雞》就脫離了它的時代背景,但《吃雞》就是一個幽默小品,我從沒有想過去諷刺什麼。”

“這二十年來,我對小品思考得很少,近幾年春晚我都看了,要說好和壞,得拎出具體作品來談。我覺得《不差錢》還不錯,《賣拐》有些爭議,開心麻花的思想更活躍,我也不認為那就是玩鬧。”

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間