中文摘要:大眾傳媒在當今社會中扮演著越來越重要的角色,它能夠最大限度地超越時空局限,匯集來自四面八方的信息,尤其是在文化傳遞、溝通、共享方面顯現出強大功能,已經成為文化傳播的重要手段。羌族,一個有著獨特文化的民族,因地震為人們熟知,但是身處大眾傳媒高度發展的今天,其文化的傳播卻很有限。羌族原始的文化傳播方式正在受到現代文明的不斷侵蝕,羌族文化的保護和傳承正面臨著諸多挑戰。在當今新媒體環境下,如何利用當代大眾傳媒在文化傳播中的作用,形成保護和傳承羌族文化的新模式和新動力,成為羌族文化傳播與傳承亟待解決的課題。

英文摘要:Mass media has made significant contributions in the process. People has increasingly realized the function of modern communication media on protecting and inheriting Qiang People’s culture; however, every coin has two sides, mass media has brought positive factors as well as negative aspects into play.

This paper studies the function of mass media on protecting, inheriting the features and mechanism of Qiang People’s cultural diffusion as well as the state, advantages and limits of modern communication media taken on Qiang People’s cultural reports, based on substantive field researches, bibliographic searches and data statistics.

關鍵詞:羌族文化﹔保護傳承﹔大眾傳媒

羌族作為我國一個古老的民族,其獨特、多彩的民族文化在維系羌族人生存和發展、維護中華民族文化多樣性的過程中發揮了積極作用。目前,羌族傳統文化主要以羌語言、釋比文化、薩朗文化、工藝文化、藝體文化、宗教文化、習俗文化、傳說文化及岷江上游古文明與古蜀文化等表現形式呈現於世,並伴隨著羌民族生存、發展、變遷和演變的歷史進程。

根據文獻記載,羌族部落在很久之前就形成了一定規模的農業經濟。其中一部分逐步向東、向南遷徙,進入中原和西南地區,進行農業生產[2]。后來,隨著歷史和自然生態的變遷,羌族人幾經遷徙。本文所講的羌族是在中華人民共和國這個政治框架下和中華民族這個文化概念下和形成和發展而來的。

隨著傳播媒介的迅速發展,作為一種新聞傳播工具(news media)的大眾傳媒,同時也是傳遞信息的載體,在外界對羌族文化保持關注和興趣的同時,受眾也能通過更多的去獲取信息,毫無疑問,大眾傳媒從中發揮了重要的作用。在這個過程中,大眾傳媒扮演了一個十分積極的角色,越來越多的人意識到現代化的傳播媒介在保護與傳承羌族文化中的作用。但是,任何情況都不是絕對的,大眾傳媒在發揮積極作用的同時,也會伴生一些消極因素。

一、信息時代背景下羌族文化傳播的困境

當今我們所處的時代被稱為信息化時代,信息社會也成為現代社會結構日益凸顯的特征。社會的信息化帶來的是傳統社會結構的轉型,包括羌區在內的生態結構、文化結構、產業結構都將或正在發生重大變遷。

大眾傳媒在現代社會中處於何種位置?答案是大眾傳媒基本掌控了社會信息傳播的主導地位。大眾傳媒“是人類關系賴以存在和發展的機制,是一切智能的象征和通過空間傳達它們和通過時間保存它們的手段”。羌區和羌民族如何利用好這種社會變革來帶動自己民族文化的保護和傳承,推動自身的發展和進步,需要把握信息化時代的機遇,尤其是要利用好現代大眾傳播媒介帶來的信息接收、傳播的便利優勢。

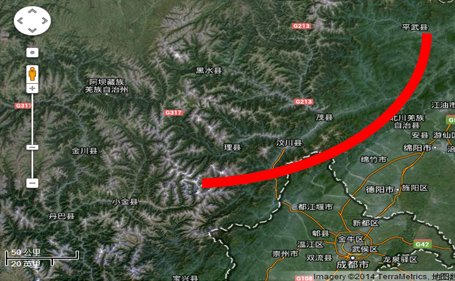

為了開展課題調研,筆者於2013年2—3月、8—10月多次深入羌區(汶川、理縣、茂縣、北川、平武等地)實地走訪和發放調查問卷,查閱和搜集了翔實的資料,並就有關問題採訪了相關負責人。其實,羌區並不是一個行政概念,它更多的是指一個人類學和民族學上的文化地理概念。這個概念是籠統的,因為從民族學、人類學、社會學、經濟學等多方面去考慮,羌區的劃分也許有很大出入。所以,筆者在這裡就不在細究,姑且把如今我們理解的羌族人口主要聚居地等同於本文中的羌區這一概念。

筆者在羌族人口聚居地區的理縣和平武縣之間畫了一條粗線條的弧線,並把汶川、茂縣、北川等主要城市串進來。這條弧線周圍的大概100公裡的廣大區域就基本表明了羌族人口分布的大致范圍,即羌區的范圍(如圖1所示)。

圖1 羌族人口的大致分布區域(弧線周圍一帶)

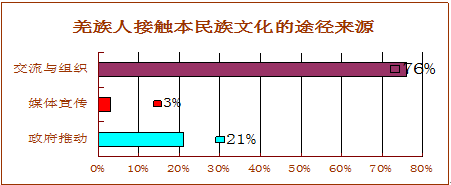

筆者在隨機調查的300余名羌族群眾中,有76%的人表示是通過與親朋好友的交流以及民間文化組織來了解本民族文化,而通過政府推動來了解羌文化的人佔21%,僅有3%的被調查者表示是通過“媒體宣傳”來了解本民族文化的(如圖2所示)。

圖2 羌族人接觸本民族文化的途徑來源

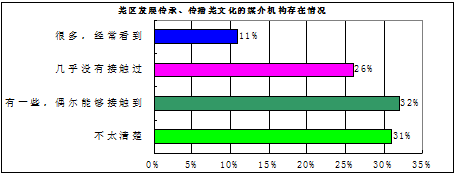

32%的被調查對象認為當地“有一些,偶爾能夠接觸到”專門的羌族文化的廣播電視節目或者是報刊書籍,26%的人則認為“幾乎沒有接觸過”,而隻有10%的人表示“很多,經常看到”,其他的多為“不太清楚”(如圖3所示)。

圖3 羌區發展傳承、傳播羌文化的媒介機構存在情況

可以看出,羌區地方政府、大眾媒體對羌族文化的宣傳和傳播力度明顯不夠,尤其是在使用大眾傳播媒介這一方面力度顯得十分薄弱。羌族文化保護、傳承在利用大眾傳媒的過程中,具體的不足可歸納為以下幾個方面:

首先,羌區地方政府在羌族文化宣傳、推廣、傳播方面力度不足,沒有意識到區域內外大眾傳播媒介在保護、傳承羌族文化中的獨特作用。從圖2反映的情況也可以直觀地看出,尤其是羌區內部的羌族人有很大一部分沒有更多的機會接觸大眾傳播媒介,沒有通過大眾傳播媒介來接觸自己民族的事物,多數情況下羌族文化的傳播、傳承還是依靠較為原始的“口口相傳”模式。

其次,羌區內部大眾傳播媒介硬件、軟件設施建設薄弱。很多羌族群眾在調查中向筆者表示,自己平時很少接觸到介紹本民族的大眾傳播類報刊讀物或電視廣播節目。以筆者在汶川的調查為例,作為羌族聚居的主要地區,汶川縣廣播電視部門竟然沒有一檔原創的羌族本土類電視節目。

最后,羌族地區媒介中沒有形成一種保護民族文化的氛圍,缺少文化危機感。在筆者調研的廣大羌區,很多政府官員和民眾雖然認識到羌族文化在一點點受到破壞,但是政府、團體、個人也都對此束手無策,保護羌民族文化的氛圍沒有營造出來,很多所謂的保護和傳承就是簡單地搞些旅游開發,效果有時候適得其反,保護和傳承羌族文化面臨前所未有的困境。

二、羌區外部傳媒涉羌報道的總體特點和趨勢

有民族學學者將“大眾傳媒的議程設置功能”引入當今社會傳播媒介對羌族文化傳承、保護所起到的作用中來,觀點新穎獨特,也很有道理:第一,傳媒通過報道羌族文化遭受和面臨的巨大災難,引起外界的關注,從而為羌族文化重建贏得寶貴資源﹔第二,傳媒持續關注羌族各種物質和非物質文化遺產的保護與開發,為羌族文化資源的市場化、商品化創造機遇,使羌族文化重獲新生。

“映秀的新街,游人如織﹔漢旺的校園,生機盎然﹔羌寨的農家樂,生意興旺﹔北川的工業園,機聲隆隆……五年前的今日,一場深重的災難讓世界記住了汶川。五年后的今天,在這片曾經山河破碎的土地上,歲月風干了淚水,陽光消融著悲傷,生命在奮斗中重新出發。”這是2013年記者眼中的羌寨,像這樣的情景是2008年地震后相當一段時間裡災區重建報道中常見的畫面。

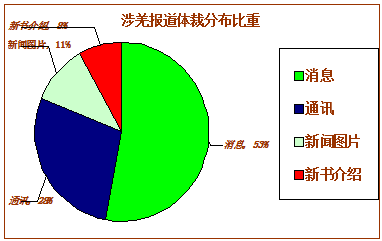

為了更好研究大眾傳媒在羌族文化的傳播中所起的作用,筆者選取了《中國民族報》這一專門的民族新聞報紙作為案例進行分析。筆者共統計到53篇(幅)涉羌新聞作品,其中消息作品28篇、通訊作品15篇、新聞圖片6幅、新書介紹4篇(考慮到新書介紹報道的都是最新出版的涉及羌族文化、歷史方面的書籍,故筆者也將其歸作新聞報道類)(如圖4所示)。

圖4 涉羌報道體裁分布比重

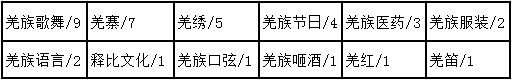

文化遺產是羌族文化中最有典型性的實在代表,尤其是非物質文化遺產在羌族文化中佔有很大比重。羌族文化中的文化遺產在大眾傳媒中出現的頻率和范圍,在很大程度上體現大眾傳媒報道羌族文化時所體現的選擇視角和興趣。筆者在對2013年《中國民族報》53篇涉羌報道進行歸納和統計后,總結並羅列出了羌族各類文化遺產在2013年在該報出現的頻次表(如表1所示)。

表1 2013年羌族各類文化遺產出現頻次表

從上表可以看出,在針對羌族的報道中,羌族文化遺產中羌族的民族歌舞、村寨、羌繡以及民族節日出現的頻率較高。從《中國民族報》2013年涉羌的相關報道中筆者總結了羌區外部媒體在報道涉羌內容時存在的幾個問題:

第一,涉羌新聞報道對羌族來說是一種十分低度、淺度的媒介呈現。涉羌新聞報道的數量應該說還算可以,可能是因為2008年汶川地震后造成的對地震災區的持續關注。但是也存在著明顯的問題,首先是新聞承載的信息都十分淺顯,比如消息、圖片傳達的信息本來就很有限,而在通訊中也很少提到羌族的一些事物,多數情況下是一帶而過。

第二,涉羌報道的符號化傾向明顯。新聞報道的符號化或者是標簽化,就是指傳播媒介在報道中側重報道羌族文化中幾個比較典型的特征,從而容易使讀者在看待報道對象時也帶有一種刻板的印象。

第三,羌族文化缺乏傳播的主體,往往處於被宣傳的位置。主流媒體掌控了涉羌報道的話語權位置。羌族內部總是缺少一個對外傳播的主體,總是被外界替代發言、被詮釋。

另外,筆者需要強調的是:在國內有“漢族同化少數民族”的說法,這種說法是欠妥當的。其實,無論是少數民族還是漢族,面臨的其實是同一個問題,那就是全球化。“如何在全球化過程中一方面壯大實力,另一方面又保護少數族群的輿論權,消除少數族群對輿論權喪失的憂慮,對少數族群傳媒來說是一個巨大的挑戰。”[ ]

三、羌族文化保護與傳承如何在現代傳媒中突圍

綜合以上兩部分的論述可以看出,大眾傳媒的幾點便利優勢並沒有在羌族文化的傳播中體現出來。首先,大眾傳媒可以拓展羌族文化傳播的時間和空間,改變其傳統的交流模式﹔其次,大眾傳媒可以推動和普及羌族本民族的文化教育,除了大眾傳媒能給文化教育信息的傳播帶來便利,大眾傳媒中海量的資源共享也可以為羌民族文化保護提供借鑒和發展空間﹔再次,大眾傳媒可以溝通羌族社會的意見,加強內部的聯系、協調內部的社會生活,為保護和傳承羌族文化凝聚共識和力量。

基於以上幾點認識,筆者認為,要使羌族文化的保護與傳承在當代大眾傳媒中突圍,要做好以下幾個方面的文章:

一是大力發展羌區內部的大眾傳播媒介,促使羌區內部文化保護、傳承的媒介生態健康合理運行。歸根結底,羌族文化的保護和傳承主要是在羌族人內部,外部人再喜歡,更多的只是看熱鬧。當今社會,大眾傳媒由於其強大的發布、復制、傳播功能以及“無孔不入”的影響力,毫無疑問必將成為文化傳播的“寵兒”。另外,要使羌區的大眾傳媒真正起到加強區域內民眾聯系的作用,聯系加強了,文化保護、傳承的繩就擰緊了。所以,羌區內部大眾傳媒的發展可以很大程度上加強羌族文化的傳播、延伸羌族文化發展的時間和空間。

二是努力發掘羌族獨特文化資源,樹立創新意識,培育優質羌民族文化品牌,增強羌文化的“自我造血”功能。“創新是一個民族的靈魂”,文化沒有創新隻有死路一條。如果羌區大眾傳媒的硬件設施跟上了,還只是傳播老一套的東西也行不通。羌族地區的群眾一定要意識到,自己的文化光靠保護是不行的,文化傳承要靠大家積極投身其中,不能抱殘守缺,要在日常的生活和工作中汲取靈感,為羌民族文化的發展找到一條依靠創新傳承和發展的新路子。

三是積極利用各種現代傳播媒介開展羌族文化的對外傳播交流,這樣也有利於羌族文化的保護和傳承。其實,這樣做的目的就是從側面為羌文化的保護和傳承贏得的支持和良好的環境。當然,如果“從傳媒機構自身而言,應結合羌族地區社會進步、旅游事業發展報道等,自覺關注羌族文化重振的成就,從中尋找有價值的報道素材,對此進行有特色的個性化報道。這是傳媒通過實施議程設置,促進羌族文化重振最有效的途徑,也是最能產生社會反響的模式”。

目前,羌族文化無論是在羌區內部還是外部大眾傳媒上呈現的都是一種鬆散、低能見度和淺顯的狀態。筆者認為,從大眾傳媒的視域去審視羌族文化傳播的問題,是羌族文化保護和傳承的一種“文化傳播的媒介化運作”。能否把這個運作搞好,在充分掌握和利用現代大眾傳媒運行特點和傳播規律的基礎之上,來破解羌族文化在未來傳播、傳承中的機制障礙,關系到羌族文化未來能否更好地傳承與發展。如果這種“文化傳播的媒介化運作”在少數民族文化傳播中開始形成良好氛圍和趨勢,那麼大眾傳媒可能會為包括羌族文化在內的其他優秀少數民族文化提供一種新型的可借鑒的文化傳播和傳承模式。

(作者系:南京師范大學 新聞與傳播學院)

參考文獻:

[1] 韓雲潔. 多元文化背景下羌族文化傳承與發展的策略研究[J]. 西南民族大學學報(人文社會科學版),2012-02-10.

[2] 張曦,黃成龍. 中國羌族[M].銀川:寧夏人民出版社,2012年,第5頁.

[3] 倪虹. 大眾傳播媒介的權力[J]. 新聞與傳播研究,1999年第1期.

[4] 人民日報評論員. 在這裡我們寫下中國力量[N].人民日報,2013-05-12.

[5] 彭偉步. 全球化對少數族群傳媒權益維護與族群認同的影響[J].世界民族,2009年第5期.

[6]蔣彬,吳定勇.傳媒議程設置與震后羌族文化重振[J].《西南民族大學學報》( 人文社會科學版) ,2012 年第9 期.

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!