摘 要:互聯網的傳播特性激發了公眾的參與意識和表達欲望,網絡謠言因此層出不窮,給新時期的社會管理帶來諸多挑戰。社會管理是社會正常運行與良性發展的重要保証,本文立足媒介傳播規律及案例,闡釋當前網絡謠言的傳播特點與表現形式,並據此提出在社會管理視域下,網絡謠言治理的過程性路徑、源頭性路徑、基礎性路徑和自省性路徑。

關鍵詞:網絡謠言﹔社會管理﹔治理路徑

“內容為王”的互聯網傳播效應極大地刺激了人們的表達欲望和想象力,以謠報復、以謠謀名、以謠謀利的現象在互聯網上層出不窮。社會管理涉及不同領域和環節,其總體目標是化解社會矛盾,創造既有秩序又有活力的基礎運行條件和社會環境[1]。社會管理視域下,網絡謠言給社會管理帶來諸多挑戰,網絡也為社會管理提供了新的手段和更多路徑。

一、網絡謠言給社會管理帶來新挑戰

網絡給謠言插上了“翅膀”,謠言數量多,傳播速度快,影響范圍廣,治理難度大。更困難的是,伴隨網絡社會崛起,公眾自治空間日益擴大,自治能力不斷提高,對政府綜合效能的監督也在加強,這些變化挑戰著政府的治理能力。

(一)網絡謠言常態化要求治理頂層設計升級

網絡極大調動了公眾參與公眾事務的積極性,公眾對相關公共信息的需求因而變得更加強烈。在已公開的信息不能及時滿足需求的情況下,網絡謠言內容便成為了一種補償性滿足,由此網絡謠言成為網絡生態圈的“常客”,然而依靠辟謠來治謠是指標不治本的方法。

“謠言逼倒真相”的現象印証了“謠言止於智者”不適用於網絡時代,信息公開機制改革必須跟上信息傳播方式的發展變化。政府是社會信息資源的最大擁有者,佔據全社會80%的信息資源[2],政府有能力也有義務完善信息公開機制,以減少網絡謠言生存的土壤。目前,信息公開機制需要完善的主要有三個方面:第一,公開的范圍﹔第二,公開的方式﹔第三,公開的時效性。網絡自媒體為政府信息公開提供了低成本平台,如何利用其積極回應輿論,是政府需要深入思考的問題。

(二)網絡謠言“泛敏感”要求治理理念更新

網絡倡導自由與平等,公眾的民主意識與權利意識空前覺醒,網上不乏挑戰權威,質疑政府官員和公共政策,涉及民族宗教的謠言。如何應對這類網絡“敏感型”謠言是政府網絡謠言治理的難題。

1.政府急於否認“敏感”謠言造就“官謠”

政府對敏感議題的回避和挑戰權威言論的低容忍,造成了網絡謠言治理中“辟謠”反成“官謠”的現象。2014年初 “杭州限牌”在網絡傳謠聲和官方辟謠聲中塵埃落定,最終網絡謠言成真。杭州交通局副局長對此的回應竟是“(之前否認)是因為限牌‘太過敏感’”。類似案例還有2012年媒體人羅昌平微博實名舉報時任國家能源局局長劉鐵男,國家能源局新聞辦第一時間召開新聞發布會斥責其造謠誹謗,結果到2013年劉鐵男因嚴重違紀被免職。由此看來,政府隻有不懼怕網絡輿論監督,那麼“官謠”才可能停止。

2.政府“大家長式”治理犧牲公信力

政府享有謠言治理最直接的權力和手段。政府需要放棄過去“大家長”式的治理思維,從容應對謠言攻擊,給出真相,並賦予多方力量治理權力,培育日常的社會全方位的謠言治理機制。

(三)網絡謠言“披糖衣”要求治理主體公信力提高

網絡時代,謠言往往身披五顏六色的“糖衣”。在“微博打拐”、“免費午餐”、“網絡反腐”等一系列事件中,網絡大部分時候是以“為弱勢出力、為正義發聲”的姿態出現。所以,公眾對網絡輿論具有天然親近感。故此,很多網絡謠言常常打著反腐揭黑或愛心公益的旗號刺激民眾的情感神經,使之缺少理性思考,參與謠言傳播。此外,借由圖片、視頻等多媒體形式,網絡謠言內容更具蠱惑性。

貓貓貓:據說大地震前有三個明顯征兆:1.進水異常﹔2.牲畜反應異常﹔3.專家出來辟謠﹔細心網友神糾錯:第二條和第三條重復了。

注:網友對專家辟謠的調侃(來源:騰訊微博截圖)

而網友對辟謠主體的調侃也表明公眾對專家辟謠缺乏信任。2013年8月公安部集中打擊網絡謠言專項行動期間,微博“大V”@薛蠻子因涉嫌聚眾淫亂被捕,一時網絡謠言四起。在央視播出其被捕錄像及個人認罪視頻后,網絡上仍有不少人將其解讀為政府打壓微博大V。由此可見,政府以往的治理表現並未獲得民眾認可,官方媒體過去的新聞報道也未得到民眾充分信任,其它辟謠主體的表現則更加微弱。面對超出個人經驗范圍的海量網絡信息,公眾獲得信息越多,就越有“亂花漸欲迷人眼”之感,因此,對治謠主體的信任度就成為影響謠言治理成敗的重要因素。

二、網絡謠言治理的四條路徑

(一)基於調查與辟謠的過程性治理路徑

過程性治理路徑可以理解為事后治理路徑,即在網絡謠言產生之后,治理主體才介入使謠言影響降到最低的方式,通常適用於指向具體主體的謠言。如指向的是公共事務,那麼該站出來的主體就是政府。從治理的具體方式來看,在謠言傳播的不同階段有不同的做法,這也是通俗所謂辟謠策略。

圖1 錯誤的過程性治理路徑

通常,錯誤的治理行為基本上是三點循環。(如圖1所示)由於習慣性將網絡謠言當作假消息,所以這種治理思維實際上漏掉了一個重要環節——調查核實(如圖2所示)。正因缺少調查核實才出現了前文所提到的“官謠”現象。

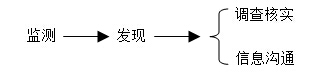

圖2 正確的過程性治理路徑

“瞞”在輿論能夠輕易聚集的網絡時代顯然已經行不同。一旦發現謠言,治理主體需要第一時間調查謠言的內容是否屬實或是否部分屬實,並在調查全過程主動與公眾保持信息溝通。用“信息溝通”而非“辟謠”,就是反對過早判定網絡謠言為虛假,同時更強調雙方的持續互動,隨時跟蹤公眾反應,最大程度減少不滿和不信任感。

(二)基於制度建設的源頭性治理路徑

源頭性治理路徑指從上層建筑層面入手,最大可能減少網絡謠言滋生土壤的治理方式。隻有在頂層設計合理的前提下,其他治理行動才能事半功倍。此種路徑主要由政府主導制定並實施,但前期也需要加強同市場及公眾的溝通協商。

其一,現實生活中的個人和組織都要對自身的言論和行為負責,否則將會受到社會譴責和法律制裁。這反映出主體與其言行及其責任的高度對應性。而這種對應關系在網絡社會則被模糊、扭曲,或者說並未完全建立。我國社會治理一直存在泛道德主義傾向,這與存在幾千年的“人治”觀念影響不無關系[4]。雖說忽視法律與制度建設似是一個歷史遺留問題,但在由技術引導發展的媒介社會,適應理性和規則才是最好的態度。既然網民將互聯網視為普通民眾公平發聲的平台,那麼用“人人平等”的法律原則來確定互聯網規則,會讓網民更容易自覺遵守。

其二,信息溝通機制包括政府信息下達和公眾信息上達兩方面。充分的信息透明和信息溝通才能有效避免塔西陀陷阱(當政府部門失去公信力,無論其說真話還是假話,做好事還是壞事,都會被認為是說假話、做壞事)。利文斯通曾說:在新媒介環境中,受眾變得更主動、個人化、自主和多元,研究者的關注重點有必要由“受眾”向“用戶”轉變。因此政府不應隻把民眾當作信息的被動接受者,而應主動拓寬信息發布和獲取渠道,完善網絡法規和社會信用體系建設。

(三)基於公民網絡媒介素養培育的基礎性治理路徑

所有的網絡謠言治理最后都要落實到公眾身上。謠言研究先驅奧爾波特早在20世紀40年代就在其著作《謠言心理學》中強調公民的謠言意識是防范謠言的基礎。網絡謠言的基礎性治理路徑主要通過政府、公民及市場力量中的媒體共同配合完成。公民網絡媒介素養不僅指公民使用網絡媒介獲取資訊的能力,更包括其批判性地理解網絡媒介特性及其信息內容的能力。正確評析媒介產品,樹立批判意識,保持清醒頭腦,冷靜思考后再決定自己的態度和行為,不戴“有色眼鏡”認識網絡信息,不做跟風的網絡“哄客”或“網絡暴民”,那麼網絡謠言將大大減低。作為公民的必備能力,網絡媒介素養的培養主要有兩個途徑:其一,媒體通過對網絡謠言案例報道分析發揮大眾教育功能,進一步強化公共理性,最大程度減少謠言的生產和傳播。其二,將其以課程形式列入國民教育體系。目前,英國、澳大利亞、日本等國已將媒介素養教育納入正規課程和評價體系,並組織學生參加相關考試。

(四)基於網絡謠言背后社會問題解決的自省性治理路徑

網絡謠言的根源在於社會而不在於網絡,所以網絡謠言的治理不能隻著眼於互聯網,而要重視互聯網之外的社會問題。前面提到的三種治理路徑都是以控制謠言危害為基本出發點的,而自省式治理路徑嘗試從網絡謠言的社會正功能出發,分析隱藏的社會問題,反省社會系統不合理之處並改進。

![]()

圖3 自省式治理路徑

該路徑著力於具體網絡謠言得到控制之后的三個方面:公眾認知調查、總結評估、問責與糾錯。前兩項工作一般由輿情研究室等非政府組織完成。首先是公眾認知調查,針對特定類型的網絡謠言或重大網絡謠言案例,調查其中公眾的行為與心理,從而解答兩個問題:公眾在事件中關心的重點社會問題?公眾認為政府在其中的作為有哪些不足?其次是解析與評估,解析在公眾認知調查中所得出的社會問題的成因,評估具體是哪些社會管理主體負有失職之責。最后是問責與糾錯,所有失職的社會管理主體,不論是政府部門還是非政府組織,都應做好善后總結評估工作,對謠言滋生的原因及應對表現進行系統調查,嚴格甄別過失與貢獻,根據制度做好相關組織和個人的獎懲。(羅湘香 廣東省深圳市寶能控股(中國)有限公司 教育事業部﹔石 卉 湖南女子大學)

參考文獻:

[1] 肖瓊輝.社會管理及其創新研究[M].長沙:湖南人民出版社,2011.

[2] 旃群.政府信息資源管理探討[J].現代情報,2007(6).

[3] 人民網.杭州限牌政策發布前多次辟謠被疑損傷公信力回應稱誤讀[EB/OL].http://fujian.people.com.cn/n/2014/0327/c181466-20868863.html.

[4] 林心語.泛道德主義對政治現代化的負面影響[J].寧德師專學報,2005(1).

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!