从2012、2013年浙江卫视举办的中国大型专业音乐真人秀节目——《中国好声音》从开播到现在,一直备受观众瞩目,本文借用费斯克关于电视文化的两种经济理论,来分析该节目从众多真人秀节目中脱颖而出的内在成因,旨在揭示大众文化语境中,受众在参与电视文本交流中的显著程度,以更好地俯瞰中国电视娱乐节目市场未来的发展趋势,准确把握电视经济的命脉,做好节目的包装宣传。

一、引 言

在国内电视市场中,具有较高收视率的娱乐节目以“舶来品”居多。当前不少选秀类的娱乐节目,因同质化、低俗化和泛娱乐化而饱受诟病。大众媒体如何在市场竞争白热化的状态化下,突破当前节目创意匮乏的瓶颈,获得节目人气和广告收益的双赢,成为媒体从业人员当前亟待思考和解决的问题。2012年暑期异军突起的《中国好声音》(以下简称《好声音》),成为《传媒》杂志评比的2012年度盘点十大事件之列。2013年暑假,这一节目再次以高标准的节目质量点燃了整个夏季的收视狂潮。这一舶来品本土化创新的成功,不单是由于顶级的制作团队、制播分离的运营模式及高水准学员的美妙歌喉,还与其节目的选材、形式和受众的参与有着极为重要的关联。

节目的盈利与否取决于收视率的高低,只有洞悉了受众在接收电视文本时的心理,才能准确把握电视节目的制作要领,赢得可观的收视率。当代西方学术界著名的大众文化理论家约翰?费斯克提出了关于电视文化的两种经济理论,结合《好声音》的走红内因,该理论做出了合理诠释。

二、两种经济理论的提出

约翰?费斯克(John Fiske,1939—),当代西方学术界著名的大众文化理论家,在其撰写的《理解大众文化》一书中,根据马克思主义政治经济学的商品交换价值和使用价值理论,提出了两种电视经济理论,即金融经济和文化经济。这一大众文化理论试图说明,在资本主义社会里,电视节目作为商品,在这两种平行的、半自主的经济中生产与销售,而生产商品的经济机构与受众的利益之间存在着一种根本性的断裂。

首先,电视节目在金融经济系统中运行,“制片厂商(生产者)生产出电视节目(商品)然后卖给电视台(消费);电视台将节目(生产者)播出,相当于将电视观众作为商品卖给了广告商(消费者)。这一过程注重的是电视的交换价值,流通的是金钱” [1]。紧衔而至的流通阶段是文化经济阶段,电视商品的文化形式是形象、思想和符号,观众在收看节目的过程是消费的过程,对电视节目的解码又是对意义、快感的生产过程。由此,在文化经济阶段,“观众构成了生产者跟消费者的双重身份,这一阶段注重的是电视的使用价值,流通的是‘意义、快感和社会认同’” [2]。由此可见,文化生产只有走出简单的金融经济领域,进入文化经济领域,与大众的利于趋于一致,才能实现可观收益——要想拥有财富,必先生产意义和快感。他的两种经济模式理论,具有较高的实践价值,为我们解读《好声音》的火爆走红提供了很深刻的启示。

三、金融经济阶段——《好声音》的生产

(一)优越的制播模式

《中国好声音》(以下简称《好声音》)是席卷海外的荷兰音乐节目《The Voice OF holland》的中国版,“是由星空传媒旗下的灿星制作公司推出的中国大型音乐真人秀节目,也是中国电视历史上首次引入真正意义的制播分离的一档节目” [3]。“该节目将利润分配模式从以往的‘电视台定利润’变为‘市场开发利润’,节目生产线也为之改变” [4]。该制作公司承担了所有的版权费,并与播出平台浙江卫视达成广告分成协议,节目若达不到规定的收视标准,灿星制作公司将单方面担负广告商的损失。如果双方投入的资源越大,节目越成功,得到的收益也越大。在利润与风险的双重刺激下,拥有着丰富制作经验的灿星公司(曾制作过“中国达人秀”、“中国梦想秀”等节目),顶住巨大压力,不惜成本与投入,成功打造出《好声音》,“第一季中的收视率从1.5到最高6.5,高达400%的收视涨幅”[5]。最终,广告费和版权费总计收入3亿多元,电视台、制作方和冠名商都赚了个盆满钵满,实现了真正的互利共赢。而在第二季中,好声音也延续了第一季的强收视。

对于金融经济来说,“电视工业首当其冲的要务便是生产商品化的受众,节目需尽最大可能吸引观众,惟其如此,广告商才会掏钱‘购买’他们” [6],才能实现资本的流通与增值,从而实现彼此的互利共赢。加多宝集团正是看中了《好声音》可观的商业利润才高价冠名,而《好声音》广泛的社会关注度、令人眼红的收视率也恰好肯定了加多宝集团明智的决策。

(二)优质的节目设计

一档节目要想吸引人、有持续的观众,如果没有好的内容,那根本就难以为继。好声音以音乐为本位,主持人成了“卖凉茶”的伙计,主角让位给场上选手和更专业的评委。“这意味着中国电视娱乐进入‘后海选时代’:即依靠专业素质,精选优质资源,以资源为王”[7]。《好声音》的节目设计主要在以下三个方面彰显出优势:

首先是选题上,《好声音》的选题设计极大地满足了观众的口味。与灿星公司先前制作的《中国达人秀》这档节目相比,学员从多样化的特长(武术、杂技、街舞、唱歌等)简化为唱歌这一样。该节目秉承了原版《荷兰之声》的节目宗旨,即“声音是节目的唯一要素”,只要你有一副好嗓子,都有登台表演的机会。《好声音》学员从普罗大众中走向舞台,这对观众而言,在心理上就感觉十分亲近。 其次它在首期节目播出之前就已经有过一轮高水准的选拔,登上舞台的学员都是些颇具实力的唱将,精湛的歌曲演绎大大增加了节目的可观性。而对于每位选手也会进行非常详细的介绍,这些信息在勾画出参与者不同个性的同时,也增强了节目的故事性。 然后第三点,也是该节目最大的创新点,“盲听”和“转椅”。导师背对选手,仅凭歌手的声音,通过按下轮椅按钮,来遴选中意学员。这一节目形式打破了其他选秀节目中,靠评委的主观感受(歌手的舞台表现力,对歌曲的演绎契合度、长相、发展潜力等综合考虑)来集体决定选手命运的模式。在选手演唱歌曲的过程中,导师是否按钮这一悬念同时牵动着选手、选手亲友团和场内外观众的心;倘若有多位导师转椅,学员的选择又成为场内外观众的情绪沸点。节目后期,评判决定权在导师们和媒体团之间的博弈,使节目的情节跌宕起伏,收视率由此一路飙升。

四、文化经济阶段——化被动为主动的受众

在电视商品被买的一刻,金融经济的流通阶段即告完成。作为商品的电视节目已经完成了它在经济发行中的角色,开始充当文化角色的扮演。在这一阶段,“电视是一个‘不生产产品的工业,而消费者也不消费产品’。其文化经济产品的形式是形象、思想和符号” [8]。原来的电视节目变成了一个文本,一种具有潜在意义和快感的话语结构。

(一)缺席的在场——隐形交流对话

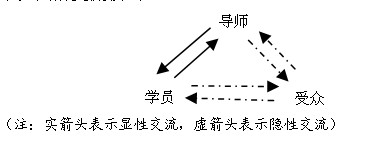

在《好声音》这个电视文本中,导师、学员与受众形成了如图的交流模式:

在节目播出时,荧幕上出现的是学员与导师间的两种显性交流——导师转椅要学员,学员自主选导师。但受众在观看节目时,也作为一种缺席的在场参与了节目的交流。首先,在转椅与选择过程中,因为悬念的设置,观众在观看过程中,不自主的也参与到选择的过程。观众在观赏表演的同时,也会在心里作下判断,值不值得转椅?应该选哪位导师?都成为他们最为关心的问题。而这些问题也就成为他们与节目之间产生亲密感与熟悉感的重要线索。其次参加比赛的学员本身就是生活中拥有歌唱特长的普通人,如美甲店老板黄勇、货车司机曹寅、盲人歌手张玉霞等。学员进行表演,就如同受众的替代性表演,满足了生活中大部分人渴望登上舞台引人注目的心理欲望。第三,两季《好声音》的导师——那英、庾澄庆、杨坤、刘欢、汪峰和张惠妹,都是流行乐坛颇有名望的领军人物,因此,学员与导师的沟通和交流,就如同受众也获得了与导师亲密接触的机会。受众仿佛在无形中也参与了训练和表演的全过程,并获得了一种满足的补偿性心理。总之,受众观看表演的过程,是与学员、导师隐形交流对话的过程,更是参与节目“全民造星”的过程。

(二)生产者式文本——参与意义建构

承上所言,受众以“缺席的在场”身份阅读电视文本,实际上也是一种对话的过程,是阅读主体(即受众)与文本期望的阅读位置(商品的制作方)之间的对话过程。费斯克对电视节目文本的分类,不同于艾柯的开放性文本与封闭性文本,而是将其定义为生产者式文本:这个范畴是用来描述“大众的作者式文本”的,即主动权倾向于受众的一方,受众可参与意义建构的文本。对于《好声音》来说,受众在观看《好声音》这一电视文本时,会因为把自己放在他们所塑造的不同的社会层面与文化效忠从属关系中,而对这一人物形象有迥然不同的理解。当观众把吴莫愁当作一种“90后”形象的文化资源,来思考他们自己的社会体验和意义时,吴莫愁的意义便会在年龄轴、性别轴或社会认可轴之间移动不止,从而形成对该人物的多义性解读。

具体而言,观众大致会有三种解码立场——支配性解读、协商式解读、对抗式解读。例如对吴莫愁的解读,有些观众认可吴莫愁对音乐的独特领悟和个性的演唱技巧,支持她的音乐梦想,即传受者双方的立场趋于一致的支配式解读;有些观众肯定哈林老师的评判,但是不认可吴莫愁的成功,这是观众对于节目接受的主导意识形态的适当调整,即协商式解读;还有的观众完全不认同吴莫愁展现的才艺,也不赞同哈林老师对她的欣赏和指导,这是受众根据自身利益与背景选择解码立场,即对抗式解读。

由此可见,电视文本的意义不是一个简单的从传者到受者的直线传播,而是在与受众及其所处的社会环境与文化关系的互动中得到修正或产生,电视话语的意义不是被灌输给受众,而是受众自己生产出来的。

(三)大众的创造力——获得快感释放

“某种文化要想成为大众文化的一部分,就必须创造出抵抗式或规避式用途或读法的机会,而这些机会的创造又源于商品的使用者在文化经济中表现的大众的创造力”[9]。在对真人秀节目进行解读时,大众的创造力主要表现在对文本快感意义的解读上。传统电视节目中,受众的自主权主要体现在遥控器上,与这种单向传输编码不同的是,《好声音》节目的全民狂欢模式使得受众得以较为自由地参与文本快感的解读过程。这种快感主要源自两方面:“1.生产出属于自己的社会体验的意义所带来的快感。2.逃避权力集团的社会规训所带来的快感” [10]。前一种快感,可以体现在前文所提的大众对“吴莫愁”这一形象的解读上。第二种快感源于受众在媒体这一载体中的狂欢行为。受众在对《好声音》节目元素进行解读时,处于一种暂时的抽离现实处境的真空状态,现实生活中的社会身份和角色得到隐藏,导师的抉择、选手的去留等情节都能让受众的情绪得到托盘的承载——“或惋惜,或感慨,或狂喜,从而获得压力的释放,生产出一种‘解放的,创造性的,游牧式的’快感”[11]。此外,随着导师椅子的转动,权利反转到学员手上,“选手第一次以主动选择的姿态赢得了话语对等的机会,这是大众对战精英话语权力的一次胜利”[12],也是受众无形中获得抵抗式快感的重要节目元素。

金融经济中,受众处于无能为力的弱势地位,而文化经济阶段,受众一跃成为意义生产和消费的主体,基于不同文化代码和文化能力的解读,使他们的主观能动性得到极大发挥,消费者的力量表现得淋漓尽致。受众对节目是否买账,成为制作者和电视台节目策划时务必审慎考量的重要因素。

五、两种经济理论对真人秀节目创新的启示

工业社会的大众文化核心存在矛盾,需掌控好工业经济与受众的利益分野。随着各电视台真人秀节目的日益泛滥,屏幕前的受众便拥有了更多的选择权,同时也提高了对栏目内容的审美要求。真人秀节目的制作难度由此加大,生存周期也变得越来越短,一档新生节目若是在短期没能获得较好的口碑,赢得一定的市场收益,便有随时被拿下的风险。“电视节目一旦成为一种商品,就要服从市场行情与商业原则的调控,市场化的电视要面向市场、面向受众,就要充分考虑到受众的接受心理与审美期待”[13],需要处理好工业经济利益与大众利益的辩证统一关系,这就如同鸟之两翼,缺一不可。在这个选秀审美疲劳的时代,《好声音》异军突起,以精益求精的节目内容和别具一格的节目形式征服了受众。它的制胜点就在于,及时地引进了真人秀“盲听”、“转椅”、“导师学员互动”等节目元素,填补了市场空缺,满足了受众对真人秀节目心理期待的新需求,制播方的利益与受众的利益达成了共识,从而实现了双方的互利共赢。

另外文化商品想要流行,就必须满足相互抵牾的需要。《中国好声音》并不属于国内原创节目,它之所以从众多真人秀节目中脱颖而出,是因为在原版节目《荷兰之声》 的创意之上加以本土化创新和改造。然而流行的节目样式受市场需要时,再复制(或抄袭)的几率就越大,可是却不一定能获得长期的经济回馈。《好声音》的第一季获得了极大成功,但其他电视台的其他歌唱节目也相继涌现,如《我是歌手》、《中国梦之声》等,这些节目在2013年都一定程度上分割了部分收视群体。此外,受第一季《好声音》的熏陶,原有受众对这一档节目选手的期望值变高,节目组所面临的制作压力也相应增大。

向国外的优秀节目学习的确值得提倡,迫于生存压力以克隆的手段降低节目研发成本也无可厚非,但切不可让克隆成为制作节目的一种惯性。“安于追随”的思维方式不利于跳出节目山寨的俗套,反思如何取长补短、增强真人秀节目的原创力问题才是关键。只有以受众为本位,了解、收集他们新的节目体验和文化需求,洞悉真人秀节目制作的空白点,使创意与大众的审美取向相合拍,才能不落窠臼,突破节目创新匮乏的瓶颈,赢得国内电视娱乐节目的主战场。

六、结 语

从费斯克的两种经济理论来看,电视节目作为一种商品在金融经济和文化经济阶段分别充当了不同的角色。尽管该理论对受众主体性和生产性表现出过度的偏爱,遭到不少理论家的批评。但《好声音》文本的成功生产,却凸显了费斯克理论在电视节目生产上的实践价值。在受众对媒体高呼“选秀已死”的时代,媒体工作者理应审时度势,减慢因收视率压力而一味盲从的制作节奏,以受众为本位,将费斯克“互动生产” 的理念植入创作,注重求新思变,避免急功近利,在电视栏目整体品牌发展格局下掌握“核心创意” 的主动权,才能使中国的娱乐节目焕发出更为持久的活力和生命力。

【作者单位:广西大学新闻传播学院、上海大学影视艺术技术学院】

注释:

[1] [2]陆扬,王毅:《文化研究导论》,复旦大学出版社2009年版。

[3] 《从中国好声音开始,八一八那些牛气的制作团队》

http://dzh.mop.com/whbm/20121016/0/87F73gI2acbbf3FF.shtml.

[4] 《特别策划:盘点2012十大事件》,《传媒》,2013年第1期。

[5] 吴琼:《2012中国电视:真正创新的,都火了》,《传媒观察》,2013年第2期。

[6]陆扬,王毅:《文化研究导论》,复旦大学出版社2009年版。

[7] 阚逎庆,冷淞:《2012电视节目风向》,《视听界》,2013年第1期。

[8]陆扬,王毅:《文化研究导论》,复旦大学出版社2009年版。

[9] [10] [11] (美)约翰·费斯克:《理解大众文化》,中央编译出版社,2001年版。

[12] 赵红勋:《一场游戏一场梦——电视娱乐的“神话性”解读》,《视听界》,2013第1期。

[13] 欧阳宏生:《电视文化学》,四川大学出版社2006年版。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!