最近,韓國天團BIGBANG發布的第四張迷你數字音樂專輯《E》在國內正式上線。在短短一個小時的時間裡,這張售價5元的專輯銷量便達45萬張,一天之后,突破74萬張。截至目前,BIGBANG四張數字專輯《M》《A》《D》《E》的銷售總量已超過300萬張。在所有人都說“實體唱片已死”的年代,數字專輯似乎成了拯救唱片業的最后一根稻草。但是,在數字專輯繁榮的背后,被拯救的,真的是音樂本身嗎?

“表忠心”與“湊份子”

其實,BIGBANG並不是在國內音樂市場試水數字音樂專輯的第一組藝人。去年12月,周杰倫就已經在QQ音樂上發行了數字專輯《哎呦,不錯哦》,每張20元,並以16萬張的銷量震驚樂壇。今年6月,周筆暢也加入了這個行列,以5元一張的低價,發行了她第一張數字專輯《翻白眼》,並宣稱可能從此“放棄實體”。“爆紅”於網絡的數字專輯究竟魅力何在?相比於實體CD的低價,或許是一個重要原因,但對更多粉絲來說,他們更鐘情於這種全新的“玩法”。

曾經,當粉絲拆開偶像的實體專輯時,心中總是充滿驚喜與期待。同樣,在成功購買到一張數字專輯后,電子終端上顯示的專輯也被包裝成一個未拆封的禮盒。上面不僅印著偶像的高清照片,還扎著精美的綢帶。輕點鼠標,解開綢帶,禮盒的盒蓋緩緩消失,一張“CD”出現在眼前——一張數字專輯就這樣被打開了。

“除了打開禮盒的真實感之外,數字專輯還提供了與社交網絡深度結合的新體驗。”據騰訊數字音樂部高級產品總監計鳴鐘介紹,數字專輯並不是把原本儲存在實體CD的音樂“轉存”到互聯網那麼簡單,而是盡可能地創造粉絲與粉絲、粉絲與明星互動的機會。

“銘牌”就是一個被引入數字專輯的全新概念。它是每一張數字專輯都有的專屬ID,以一串數字的形式記錄著這是這位藝人的第多少張專輯。這一串數字的出現讓原本屬於虛擬物品的數字專輯變得與眾不同。不少粉絲開始爭先恐后地購買和自己生日數字相同的專輯銘牌,並在社交網絡上炫耀。據說,有鐵杆粉絲為了搶購周筆暢數字專輯的第10萬號銘牌,竟一次性購買了800張專輯。正如一位粉絲在網上留言所說:“如果隻為買幾首歌聽,我們就不這麼拼了。”購買數字專輯,已經有了濃厚的“表忠心”與“湊份子”的意味。

偶像明星的專屬游戲

數字專輯雖然大獲成功,但畢竟仍是新生事物。它的大賣,連計鳴鐘本人都沒有完全料到。“當初做第一張專輯的時候,我們隻想做一個比較好的標杆案例,所以選擇了華語樂壇的頂級藝人周杰倫。”對於一次行業性的試水,具有超高影響力的偶像型藝人當然被優先考慮。

隨著數字專輯一張一張地推出,計鳴鐘漸漸摸到了規律。“那些擁有活躍的、忠誠度較高粉絲群的藝人更容易獲得成功。一位藝人的音樂作品在平台中的播放量,他的粉絲在空間、部落以及各類社交群中的活躍度都是判斷標准。”

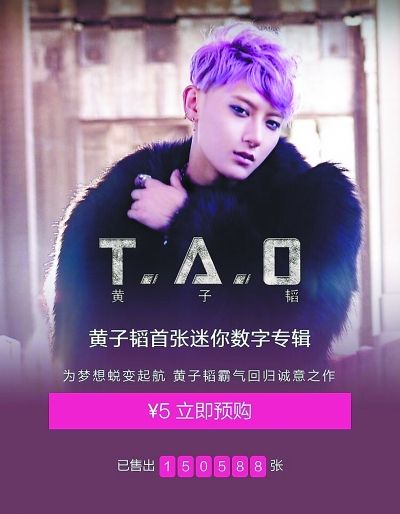

顯然,想在數字專輯領域獲得成功,大數據成為必須依托的指標。據了解,在EXO前隊員黃子韜發布數字專輯之前,幾乎所有曾加入過EXO社交群、或加入過EXO的興趣部落乃至在騰訊視頻裡看過EXO作品MV的用戶,都被判定為數字專輯的潛在用戶。當黃子韜的數字專輯發布時,專輯信息就被准確地推送給了這些粉絲。

“不過,這也意味著,數字專輯並不適合所有人,至少樂壇新人就無法復制這種模式。”恆大音樂市場部總監王毅如此認為。細數在市場上大賣的數字音樂專輯,從張學友到周杰倫,從黃子韜到BIGBANG,無一不是具有活躍粉絲群的知名藝人。

太合麥田CEO詹華也認為,就目前來看,數字專輯更像是粉絲經濟的副產品,“對粉絲來說,自己偶像出的數字專輯,和其親筆簽名的海報、同款設計的T恤衫好像並沒有什麼區別,狂熱的粉絲會為偶像的行為買單。”據了解,在周杰倫發布《哎呦,不錯哦》時,早已預定實體專輯卻依然購買數字專輯的粉絲並不在少數。就這點來看,數字專輯更像是偶像明星的專屬游戲,而非普通歌手可以嘗試的模式。

“聽”音樂變“看”音樂

從磁帶到CD,從實體唱片到數字專輯,承載音樂的介質幾經改易。依然對實體唱片的沉澱質感充滿懷念的人們,不得不一點點去習慣數字音樂時代的到來。數字專輯炒熱了“互動”,活躍了“社交”,但是在其背后,音樂本身又將如何安放?

對此,音樂人李宏杰的態度比較樂觀。“數字音樂肯定是未來的一個大趨勢。”他認為,聽歌是樂迷的剛性需求,數字專輯的出現至少增加了樂迷的付費意識。在消費習慣已經改變的情況下,數字音樂的便利決定它很可能成為未來音樂的主流。

然而,嘗試銷售古典、民謠等小眾音樂數字唱片的頂真唱片店創始人黃歆泉,卻有著截然不同的看法。在他看來,現在市面上發行的流行音樂數字專輯不過是互聯網公司為吸引粉絲拋出的“誘餌”,“和音樂本身關系不大。因為無論是互動的設計,還是並不算高的專輯定價,為的只是把粉絲吸引過來購買周邊產品。對互聯網公司來說,版權費也不過是用來購買‘誘餌’的價格,他們的最終目的是在移動互聯網時代搶佔流量,音樂本身是什麼,變得並不重要。”

知名樂評人王曉峰也擁有一絲數字時代產生的音樂失落感,“或許我的想法有點偏激,但我不客氣地說,在當代,音樂這個東西已經變得不純粹了。”在他看來,數字音樂所帶來的,是音樂本身的不被重視,乃至音樂人的不被尊重,“數字音樂出現之后,由於版權保護出現問題,越來越多的藝人不再出唱片,無論是實體還是數字,出唱片會讓他們血本無歸。在這種情況下,音樂反而被轉移到了電視節目上,被轉移到現場演出中,創作者不斷被要求放棄自己的想法,去迎合市場,去適應營銷,音樂變成了‘看’的內容,而不是用來‘聽’的藝術。音樂,變得越來越不是音樂了。”(記者 韓軒)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!