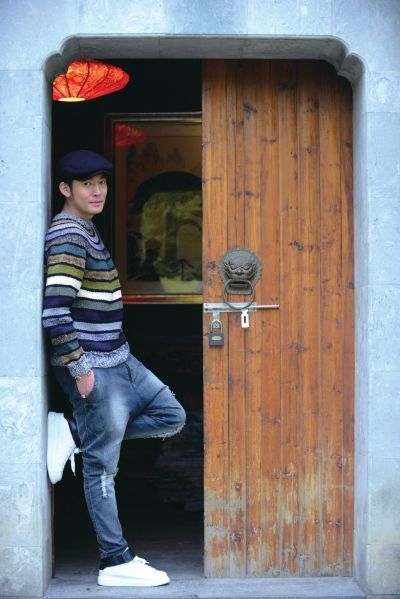

張博做客京華茶館。京華時報記者王儉攝

張博在《巨浪》中的造型。劇照

由蘇舟執導,張博、韓雪、印小天領銜主演的紅色青春抗戰劇《巨浪》正在北京衛視熱播。

近日做客京華茶館,聊起在仙俠劇、偶像劇霸屏的當下,自己推掉眾多邀約接拍《巨浪》的原因時,張博說:“這部劇裡的歷史事件、重大戰役、歷史人物都是真實的。雖然是一部正劇,但我們沒有空洞地喊口號,而是通過4個年輕大學生的命運吸引觀眾。一定要有人拍這種對傳承歷史有貢獻的劇,要做有歷史使命感的演員。”

角色

“較勁”印小天就像“沒頭腦和不高興”

作為一部展現北平青年學生抗戰歷程的作品,《巨浪》展現了一群年輕人的革命成長路。在張博看來,隨著年輕人的命運起伏,整部戲鮮明分成了幾個階段,“各有各的精彩,幾乎每個部分都能獨立成一部戲”。例如,在劇情最初的大學校園階段,吳鴻運、宋玉泉意氣風發,又懵懂青澀,“看起來像大學校園裡的青春偶像劇”﹔而在吳鴻運、宋玉泉加入二十九軍學生團之后,一群人過鐵網、翻障礙、爬泥坑,冒雨苦練軍事技術,則像極了一部“軍旅青春勵志劇”﹔當他們真正步入戰場,經歷戰火洗禮后,整部戲又彰顯了抗戰大戲的熱血和悲壯。

劇中,張博和印小天互為情敵,卻也是相伴時間最長的兩個角色。從開始相互看不順眼到后來倆人在較勁中成為兄弟,倆人截然不同的性格碰撞和斗法較勁,成為最有趣的看點。倆人的成長蛻變,也被張博笑稱為“沒頭腦和不高興的奇遇記”。在他看來,吳鴻運是典型的紈绔子弟,有點無組織無紀律,不怎麼走腦子。而印小天飾演的宋玉泉總是正義凜然的樣子,看到吳鴻運就一臉嫌棄。“這倆人一個丟三落四、糊裡糊涂,一個別別扭扭、總愛生氣,簡直是‘沒頭腦和不高興’。”而兩人的經歷也格外像一場不斷“升級打怪的奇遇記”,一路碰到不同的人,遭遇不同的危險。全劇通過兩人和其他小分隊成員的視角,巧妙串聯起了七七事變、百團大戰等歷史事件,“說是打仗,其實兩個人一直游走在戰爭之外。串聯起眾多戰爭,既是旁觀者,又是親歷者,這種形式很新穎”。

角膜差點穿孔依舊堅持抗戰劇

拍攝抗戰戲,吃苦受傷可謂家常便飯,而這部戲的拍攝艱辛程度,再度刷新了張博對於辛苦的定義。這部戲從去年12月到今年3月在山東臨沂拍攝,正好趕上一年中最冷的時期,最慘的是冬天夜裡拍淋雨的戲,“大晚上,零下二十多度,再被冷水管噴水,我用保鮮膜把自己裹成了粽子,但水澆在頭上,頭皮立馬跟裂開一樣生疼。”而在拍攝學生團軍訓的戲份時,作為劇中全班軍事素質最差的吳鴻運無疑是各項拉練的“重點照顧對象”,爬索道、翻障礙、走獨木橋成了家常便飯。“光鐵絲網下匍匐的戲,一爬就是好幾天。冬天下雨,渾身濕冷地趴在泥地裡,一場戲拍近10遍,拍完戲我渾身是傷,疼得床都上不去了。”

該劇也成為張博目前為止拍攝受傷最多的一部戲。在拍攝一場與日本鬼子砍殺的戲時,張博“差點告別演藝生涯”。原來,為了制造效果,需要將一碗血漿潑到張博臉上,工作人員誤把道具用的血漿全部潑進了張博眼裡,“道具用的血漿和化妝用的完全不同,化妝用的是拿蜂蜜和糖漿調制,可以吃,但道具用的血漿是拿洗滌液、顏料這種化學用品配出來的。這樣一碗東西進入眼睛,當時我疼得就叫出來了,眼睛已經看不見了。后來緩了一下,我還想堅持拍完當天的戲,就一直點眼藥水,幸虧印小天有經驗,建議我趕緊去醫院,我才趕到當地縣城醫院,被診斷為眼角膜灼傷,大夫說再晚來一點,角膜就該穿孔了。”現在回憶起來,張博仍然是心有余悸。“拍抗戰戲,所有演職員都是高危人群,但為什麼還有那麼多人在拍?因為這是一個陣地,是有民族情結的地方。這跟苦不苦、累不累、掙多少錢都沒關系,作為一個演員,總得有那麼一些歷史使命感吧。”

合作

角色量身打造與蘇舟是忘年交

《巨浪》中吳鴻運這個角色是導演兼總編劇蘇舟為張博量身定做的。劇中,張博出演的吳鴻運是個北京爺們兒,曾是個走街串巷、玩世不恭的攝影愛好者,而后陰差陽錯步入革命隊伍,一步步成長為熱血堅定的戰地記者,是劇中人物轉變最大的一個角色,張博說:“蘇舟導演和我爸爸是同歲,但我們是忘年交,他說‘吳鴻運’就是照著我寫的。”

2011年拍《戰爭不相信眼淚》時,張博跟導演蘇舟成了至交好友,兩人還時常小酌一番,張博說:“蘇舟導演是一個有才華、有魄力的人。我們在性格上有很多相似之處,比如都愛跟自己較真兒,都很完美主義,所以在一起經常有很多話說。我們在一起聊天談戲的感覺非常默契,往往是一句話就能激發彼此的靈感。在片場,蘇舟導演很有人情味,給我們開小灶,愛做燉羊肉。他還特幽默,我經常問他我演得怎麼樣,他心裡特別滿意,不過嘴上總是拐彎抹角地說是劇本寫得好,變相夸自己。”

經歷

從調酒師到“中戲小霸王”

讓人頗感意外的是,以帝王戲起家的張博居然是草根出身。年少時張博的夢想是當廚師,由於端不動炒鍋,考試時意外進了調酒專業。畢業后,張博在大飯店干了一段時間調酒師,由於不喜歡調酒這個行當,張博便跑到北影門口做群眾演員,后來被經紀公司的老板賞識,有機會進中戲學表演。

張博畢業於中戲2002級表演系,上學時在班級裡專業課第一,又在大學畢業時拿了“國際戲劇節表演獎”,更是班級裡因為專業課好第一個被老師放出來拍戲的“尖子生”,那時的張博被稱為“中戲小霸王”。畢業后張博出演了《蒼穹之昂》《孫子大傳》《大秦帝國》《新三國》等電視劇,包括電影《蕭紅》,而這些作品的導演劉心剛、丁黑、高希希、霍建起都是圈內名導。張博說:“我合作過的這些大導演對我統一的一個評價就是真實,我不裝,我的出牌方式永遠跟別人是不一樣的,他們說我太有自己的主見和個性了,也有點頑劣。”(記者趙楠楠)

張博愛當“冷門專業戶”

《巨浪》中的吳鴻運是“戰地攝影師”,一個很少在影視作品中被提及的職業。細數張博曾經演繹過的角色:業務精湛的飛機機務人員﹔鮮為人知的排雷兵﹔國民黨特戰隊隊長﹔再到這部戲裡的戰地攝影師,把他稱作“冷門專業戶”並不為過。張博坦言,“我確實特別愛演那些冷門的、職業性特別強的角色,因為他們往往會帶上一些更鮮明的特色,讓人物更特別。”

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!