“隻要有數據,它馬上就可以計算出來,比如我們輸入一隻股票的代碼,關於它的財報分析瞬間就成稿了……”說時遲那時快,就在新華社經濟信息編輯部編輯薩爽點下鼠標的瞬間,一家股票公司的財報分析已經出現在《中國新聞出版廣電報》記者眼前。

看著記者有些吃驚的表情,薩爽笑著說:“這就是技術。”自從啟用機器人記者以來,他們的工作效率大大提高,以前採用人工計算,每天也就成稿一篇到兩篇,而現在,隻要編輯需要,機器人記者可以不間歇地完成稿件。

“我只是程序,並非實體機器人”

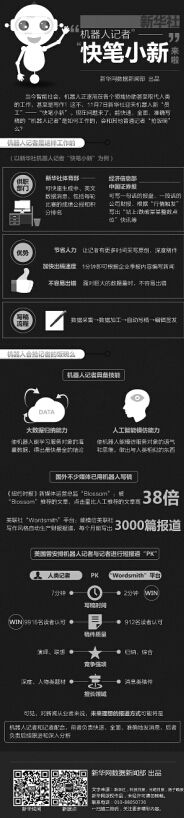

幾天前,新華社在84歲生日來臨之際正式推出機器人寫稿項目,新加入的機器人員工被稱為“快筆小新”。這條消息一出,在社會上立即引起了非常大的關注。

小新長什麼樣子?是像蠟筆小新那般可愛,還是像大白那樣魁梧卻萌萌噠?它是怎樣工作的……對“快筆小新”的好奇以及疑問也隨之而來。

在到達新華社採訪之前,也有同事不斷叮囑記者:“記得拍張寫稿機器人的照片來看看”“向大家揭秘一下小新到底是何許人也”……而當記者看著薩爽打開電腦,指著其中的一個程序說“這就是小新”時,記者吃驚得眼球都要掉下來了。與計算機的其他程序一樣,“快筆小新”只是一個普通的程序而已。薩爽告訴記者,其實,“快筆小新”就是一個應用人工智能、機器學習、數據挖掘等技術,生成類似於人創作稿件的程序。

原來傳說中的寫稿機器人並不是我們想象中的實體“機器人”,而是一套能夠執行命令的程序。據介紹,之所以取名“快筆小新”,也是因為不想讓它表現得太枯燥。

“我有多個‘分身’,具有不同本領”

記者看到,經濟信息編輯部的機器人記者在電腦上顯示為“心知機器人新聞系統”,而不是“快筆小新”。現在“快筆小新”供職於新華社體育部、經濟信息部和《中國証券報》,可以寫體育賽事中英文稿件和財經信息稿件。而在這3家裡,根據職能不同,“快筆小新”有多套特色系統,而並非一套通用。

“在我們經濟信息部,心知系統專門寫財經類稿件。”新華社經濟信息部高級編輯申清告訴記者,心知系統是國內首家測試上線的機器人自動寫新聞系統,採用國際頂尖的大數據挖掘、人工智能技術及自然語言處理模型。“它把上市公司財報數據分析作為研發對象。在財報的各種指標中,選取幾個最能反映上市公司基本面狀況的指標作為分析對象。”申清表示,通過建立機器人發稿學習模板,程序可以自動進行數據的抓取、計算、數值評估,並完成相對復雜的語句及段落的寫作,最終實現對單家上市公司的基本財務情況進行比較全面的分析而形成稿件。

同樣,在新華社體育部、《中國証券報》供職的“快筆小新”則根據自己所報道領域的不同,擁有自己不同的本事。比如,在新華社體育部,它可以快速生成中英文數據消息,包括每輪比賽的成績公報和積分排名。在《中國証券報》,它可以寫一句話的報盤、一段話的公司財報、快訊等。

新華社機器人發稿系統研發團隊成員、技術局高級工程師熊立波曾介紹,機器人寫稿流程分數據採集、數據加工、自動寫稿、編輯簽發4個環節。技術上通過根據各業務板塊的需求定制發稿模板、數據自動抓取和稿件生成、各業務部門建稿編審簽發“三步走”來實現。

“我的稿件是‘原創’,不是簡單復制粘貼”

採用機器人寫稿,新華社不是第一家。今年9月10日,騰訊財經發了一篇稿子《8月CPI漲2%創12個月新高》。這條數據新聞發布之后在朋友圈成功刷屏,原因不在於新聞本身,而是文末的來源——本文來源:Dreamwriter。這是騰訊財經開發的自動化新聞寫作機器人,根據算法在第一時間自動生成稿件,瞬時輸出分析和研判,一分鐘內將重要資訊和解讀送達用戶。

而早在2014年,Automated Insights公司就為美聯社提供了自動寫作解決方案,美聯社的機器人就已經開始應用於新聞報道當中。每一份軟件自動生成的稿件都經過記者潤色,記錄錯誤並發送給自動化觀察公司進行必要的調整。

那麼,相較於此前多家媒體機構使用的寫稿機器人,“快筆小新”有哪些過人之處呢?

記者了解到,與其他機器人記者通過對熱新聞的搜索,然后將鏈接嵌入文中不同,“快筆小新”不但能從追蹤的數據內發現規律做出結論,還能對大幅變動的數據提出預警,自動生成對應的標題和導語。

“比如,機器人自己給文章起標題,應用到程序上就需要很多的邏輯判斷,要從多個備選中選擇最為恰當的題目,無形中就會增加太多的工作量。”薩爽解釋說,“快筆小新”不是通過搜索新聞中的關鍵信息復制粘貼,而是基於自己對數據的判斷和分析,然后自己寫結論。也可以理解為,“快筆小新”的文章是它“原創”的。

而“原創”並不是能輕鬆實現的,需要技術團隊下更大功夫,開發更多的模塊來實現。更重要的是,“快筆小新”寫出來的東西准確率高,編輯幾乎不需要進行更多的加工。

“我可以客觀描述,卻不會表達復雜情感”

記者看到,僅僅一個上午,薩爽就利用“快筆小新”發出多條財報消息。談及有了小新后的感受,薩爽說,它快速提高了編輯記者的工作效率,將記者從繁重的基礎數據工作中解放出來,可以有更多的精力去採寫深度報道。

當然,目前的小新還處於初成長,很多工作還不能夠完成。簡單來說,它隻有3種情感:褒、貶和中性,更復雜的情感還不會表達,比如,看了一場體育比賽之后,我們會說一個詞叫雖敗猶榮,但是小新不會。薩爽表示,目前的機器人只是基於已經存在的大數據,抓取后進行分析,對於未來的預測還需要編輯去完成。

“相較於人力來說,在做基礎工作上,機器人無論是在體力、工作效率、准確率上都有很大的優勢。以后,我們還會研發更高級的。比如,基於行業的或者板塊的分析。也就是說人能做的事情,都會讓它慢慢靠近。”申清說道。

“我是助手,不會搶你的‘飯碗’”

自從機器人記者問世以后,關於“傳統記者會不會就此失業”的討論就從來沒有停止過。是不是像美國Narrative Science聯合創始人克裡斯蒂安·哈蒙德所預言的那樣,到本世紀中期,將有90%的新聞稿件由寫稿機器人生產呢?

“當然不會,機器人怎樣寫稿還是要靠人來指揮,復雜的思維表達、深度的分析還是要靠專業記者來完成。”申清這樣認為。

中國社科院新聞與傳播研究所傳媒發展研究中心主任黃楚新也曾表示,由於機器人的寫作是模式化的,人在哲學思考和情感表達上也是機器人所無法模擬的。

無論是“快筆小新”還是騰訊財經開發的自動化新聞寫作機器人,我們可以看到,它們的共同點是寫數據新聞,且必須有大量的數據。但如果仔細看過機器人寫的新聞稿,你就會發現它們的“本事”還是少了些。這樣的稿件給分析師看可以,對於讀者來說,吸引力的評分簡直太低。簡單說,那些深入採訪、需要深度調查、富有閱讀色彩的稿件依舊需要專業的記者來完成。

可以肯定的是,機器人記者的出現是技術變革所推動的以信息傳播網絡化為中介的人類社會生產關系的重構,是不可阻擋的時代潮流,也是“互聯網+”時代的必然產物。未來,最喜人的場面莫過於機器人成為記者的助手,二者成為最佳搭檔,讓新聞的速度更快,深度更深。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!