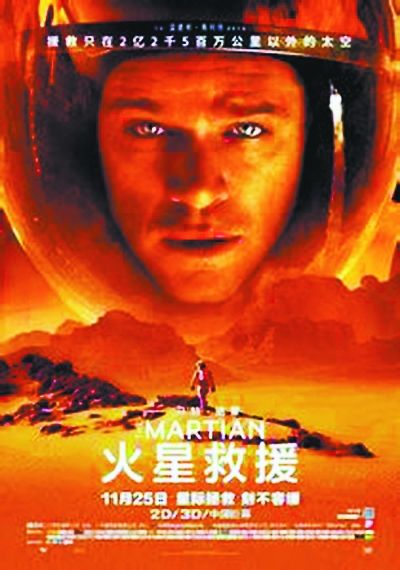

好萊塢大片《火星救援》日前在國內公映,作為一部科幻大片,免不了要被各方科學大神一通挑刺。其實,挑刺不是找茬,通過挑刺讓各位讀者獲得些科學知識,才是真正目的。

《火星救援》的背景是美國航空航天局在2030年實施的載人登陸火星任務。在執行任務的第六天,遭遇了突如其來的沙塵暴襲擊,航天員乘組緊急撤離火星,返回地球。撤離過程中,航天員馬克·沃特尼被狂風吹起的金屬天線戳破了宇航服,身體受傷,宇航服內壓力逐漸下降。昏倒的馬克與隊友們失去聯系。馬克孤身一人被遺棄在火星上。面對重重困難,馬克進行了頑強自救,並利用遺棄的探路者號火星車重新與地面取得聯系——當然,馬克最后得救了。

在預告片中有這樣一句台詞,達蒙飾演的植物學家馬克·沃特尼在火星上,面臨要在設計壽命一個月的艙室中生存四年的挑戰,宣布如果他還想回地球,就得“把它科學出翔來”。

很多人都表示,編劇在作品中科學問題的細節處理上確實下足了功夫,“科學出翔來”所言不虛。然而作為一部科幻電影,《火星救援》難免也有虛構與夸張的成分,下面就來盤點一下。

火星風暴子虛烏有

火星風暴是影片故事展開最重要的設定,然而由於火星上的氣壓很低,不到地球的百分之一。換句話說,即使是火星上的風速達到了160公裡每小時,其實風力也就相當於地球上16公裡每小時的風力,這點風也就能放個風箏。所以,電影中所描寫的大風暴不可能出現。美國的“勇氣號”和“機遇號”火星探測器都是帶著太陽能電池板的,那受風面積得有多大,但在火星上生存10年都沒問題。

火星行走和地球不一樣

影片中,馬克在火星上保持著地球般的移動方式是不科學的,因為現實中火星的重力隻有地球的三分之一。NASA也曾做過設想,結論是要在火星上行走的最有效的方法,就是用跳的方式進行大步移動,或是拖著腳進行小步移動——想一想阿波羅登月的宇航員在月球上行走的方式,你就知道了。

太空輻射被無視了

如果真有宇航員被遺棄在火星,除了要解決吃的、喝的,他還面臨什麼威脅?答案是,高強度的太空輻射。華盛頓大學空間政策研究所前所長約翰·勞格斯登就指出:“這位植物學家可能會重病,即使他能夠回家,也會在一年后死於癌症。”然而電影中卻把這個嚴重威脅完全忽視了。

制水或許舍近求遠

為了獲得水,馬克選擇了從火箭燃料中分解出氮和氫,之后把氫氣與氧氣混合在一起燃燒生成了水。這當然是可行的,但或許是舍近求遠太麻煩了。不要忘了,科學家已經發現火星土壤中是含水的!雖然也許含量不大,並且隻能以冰的形式存在。

火星飛船過於超前

電影中的宇宙飛船實在是太超前了,看起來既龐大又復雜而且成本也十分高昂。現實中飛往火星的載人飛船,隻需要電影中飛船的十分之一大就差不多夠用了。有人戲稱,那麼大的飛船發射上天太耗費資金,美國國會不會批准,私企SpaceX做不到,中美合資或許才有一點點希望。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!