【編者按】諾貝爾獎官網於當地時間10月8日下午1點(北京時間晚上7點)公布,白俄羅斯女記者、紀實作家斯維特蘭娜·阿列克謝耶維奇摘得2015年諾貝爾文學獎桂冠。雖然諾獎稱她為作家,但美聯社稱這是諾獎首次頒給記者。人民網通過梳理發現,創始於1901年的諾貝爾文學獎,一個多世紀以來至少16次頒給有記者經歷的作家。梳理如下:

1. 【白俄羅斯】斯維特蘭娜·阿列克謝耶維奇 2015年諾貝爾文學獎獲得者

白俄羅斯女記者、紀實作家斯維特蘭娜·阿列克謝耶維奇摘得2015年諾貝爾文學獎桂冠。現場宣讀的授獎詞這樣評價阿列克謝耶維奇——“她復調式的寫作堪稱紀念我們時代苦難與勇氣的一座豐碑。”

除了作家身份,阿列克謝耶維奇更重要的身份是一名記者。她1948年生於烏克蘭,畢業於明斯克大學新聞學系。經歷過阿富汗戰爭、切爾諾貝利核災等歷史事件,因為堅持獨立報道和批判風格,她獨立新聞活動曾受到政府限制,甚至一度被法庭審判。

阿列克謝耶維奇擅長紀實風格寫作,題材大多關注並記錄二次世界大戰、阿富汗戰爭、蘇聯解體、切爾諾貝利事故等人類歷史上重大的事件。《切爾諾貝利的回憶:核災難口述史》《最后的見証:失去童年的孩子們》《戰爭的非女性面孔》等是其代表作品。

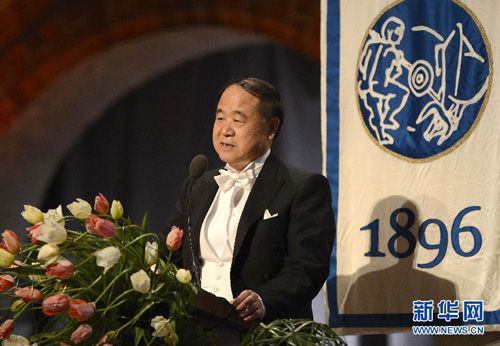

2.【中國】莫言 2012年諾貝爾文學獎獲得者

2012年,莫言獲得了諾貝爾文學獎,現場宣讀的授獎詞這樣評價莫言——“通過幻覺現實主義將民間故事、歷史與當代社會融合在一起。”

作為我國第一位諾貝爾文學獎的莫言,其實也曾經是一名記者。1997年10月,莫言從部隊辦完專業手續,成為《檢察日報》的記者,並度過了十年媒體人生涯。據莫言《在檢察日報的日子》一文中描述,1997年10月,莫言辦完轉業手續,成為檢察日報社一員。2007年10月,從報社調到文化部中國藝術研究院工作。

莫言曾經回憶稱,“在《檢察日報》工作的十年,是我一生中難以忘記的黃金歲月。盡管我的檔案已經不在報社,但我的心還在報社。我現在還是《檢察日報》的記者,還是高檢院影視中心的藝術總監,還是《方圓》雜志的名譽主編,更是《檢察日報》的忠實讀者。”

在這十年裡,莫言創作了《紅樹林》、《檀香刑》《四十一炮》《生死疲勞》四部長篇小說,《三十年前的長跑比賽》、《司令的女人》等七部中篇小說,《拇指銬》《冰雪美人》等十幾個短篇小說,《霸王別姬》、《我們的荊軻》兩部話劇,還有數十篇散文。

3. 【秘魯】馬裡奧·巴爾加斯·略薩 2010年諾貝爾文學獎獲得者

2010年的諾貝爾文學獎得主是來自秘魯的作家略薩,現場宣讀的授獎詞這樣評價略薩——“對權力結構進行了細致的描繪,對個人的抵抗、反抗和失敗給予了犀利的敘述。”

略薩的職業跨度更大:從記者到總統候選人。略薩14歲時,父親將其送往萊昂西奧·普拉多軍事學校就讀,畢業前一年,他做起了報社的實習記者。1953年略薩在拉美最古老高校——利馬的國立聖馬爾科斯大學雙主修文學與法律,並供職兩家報社。以后又做過編輯、特約撰稿、廣播電台新聞部主任等工作。

1959年,略薩移居巴黎,任職於法新社及法國國家電視台,在工余時間寫作了《城市與狗》。該作以略薩早年在軍校學習的經歷為藍本,小說一出來就轟動了西班牙文壇,被譯為20多種文字發表,但也曾被秘魯政府列為“禁書”,被當眾焚毀一千冊。

略薩其他代表作包括《綠房子》、《世界末日之戰》、《酒吧長談》、《誰是殺人犯》等。

4.【匈牙利】凱爾泰斯·伊姆雷 2002年諾貝爾文學獎獲得者

2002年諾貝爾文學獎得主是來自匈牙利的作家凱爾泰斯·伊姆雷。授獎詞這樣評價伊姆雷——“他對脆弱的個人在對抗強大的野蠻強權時痛苦經歷的深刻刻畫以及他獨特的自傳體文學風格。”

1949年伊姆雷在布達佩斯《火花》報社開始了最初的記者生涯,1953年開始自由撰稿人的寫作生涯。

代表作品有《無形的命運》、《慘敗》、《給未出生的孩子做安息禱告》等。

| 下一頁 |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!