摘要:互联网新兴社交媒体改变了传统意义上的社会互动协调机制,使得下层市井、草根阶层、弱势群体等社会阶层进入媒介话语圈,助推了中国大陆日益显著的社会转型和分化。2014年“央视曝光东莞色情业”的戏剧性放大了不同利益群体之间的矛盾,微博再一次迅速承担了事件发酵器的功能,官方口径、民间公知、围观群众在意见领袖的带领下几乎分裂成“挺黄”和“倒黄”两大阵营,成为剖析媒介话语生态变化和转型社会的典型范例。本文通过以框架理论分析微博话语,考察社交媒体环境下草根、精英等不同传播群体的舆论对冲和协调机制,分析新媒体环境下的传统的媒介话语权如何在矛盾中失控并再平衡,并通过纽克姆对称模型对微博有序互动提出建议,促进新媒体环境自净,减少贯彻伦理法规原则的阻力。

关键词:东莞扫黄;媒介话语;转型社会;互联网舆论;官民沟通

一、引言

2014年2月9日,中央电视台新闻频道在上午11点的《新闻直播间》播出时长24分钟的专题《屡扫不绝的东莞“黄流”》,引发网络舆论的强烈反弹。1周之内,腾讯微博上关于“东莞”话题,已有1000万的微博用户参与讨论;仅在新浪微博,在央视高调曝光后1个月之内,新浪微博有关“东莞+央视”的微博多达122万条。在事件活跃期间,除了“黄祸”泛滥和扫黄本身,引人瞩目的还有以《人民日报》、《环球时报》为代表的官媒喉舌与草根大V、民间公知等新媒体意见领袖之间的口水战争和“东莞挺住”式的网络狂欢,这个议题至今仍存在于微博网友的话题之中。

扫黄打黑等整治行动,自诞生之日起就包含了两方对立的群体——政府暴力机器和民间违法违规者。以往经验中,在涉及社会公益和社会秩序时,公众在一般情况下,都普遍认同政府和官方机构在此对立中占据法律以及道德上合法性制高点。然而在“东莞扫黄事件”中,代表“上层”的央视新闻的揭露和谴责的做法却在微博上引发了强烈而持久的舆论震荡,代表“下层”的公知大号纷纷抵制和调侃央媒做法、批评其不合理之处,甚至揶揄、嘲讽,如“东莞不哭”、“东莞挺住”、“南娼起义”等,并引发了多数网民的分享和认同。

媒介生态是社会的拟态环境。活跃度和自由度都更高的社交媒体放大了现实社会中潜在的转型和重构,使许多值得探讨得问题浮出水面。下层市井、草根阶层、弱势群体等新进话语阶层同以往主流精英在同一个开放式、低门槛、未成熟的媒介空间内,表面的喧嚣热闹背后往往在隐藏更深刻的矛盾冲突,使舆论生态呈现出一种多元且不稳定的态势。

互联网舆论热点事件的频发、舆情对准目标的广泛化,正佐证着中国业已从现代社会步入危机常态化的风险社会[1],而我们迫切需要的则是摸清风险的内容、学会妥善处理舆情危机。因此当下很有必要通过分析转型期的媒介舆论热点事件,探讨改革深水期的中国社会如何更好地在新媒体领域减少社会变革进程中的内耗和阻力,防止转型社会的畸形和溃败,为未来的微博热点事件传播、官民互动、共识达成提供参考。

二、文献综述

2.1转型社会

转型,被称为与资本主义现代化相对应的社会主义的另一种现代性,无论在起点还是在现实的结构性制约条件以及由此形成的发展逻辑上,都具有明显的独特性。中国、前苏联、东欧国家都面临着社会转型的议题,如果不革除旧的体制,现代化的任务是无法实现的,但是当整个社会开始改革的进程时,又会进一步面临这样的问题:经济体制改革是不可能脱离社会的全面转型而单独进行的,由此引发出一系列深刻复杂的问题。

一方面是社会分化导致差异性的群体身份开始形成和固化,一些遭受权利剥夺与社会排斥的群体所产生心理失衡;另一方面,我国公民社会发育并不成熟,社会组织力量较弱, 政府与公民间缺乏有效的协调力量和缓冲空间,这成为社会失范和许多社会问题更容易凸显并激化[2]的重要原因。转型社会的分化重组伴随着多元化利益诉求的彰显,此时如果社会群体的利益表达与政治参与渠道有限或不畅,不仅无益于利益纠纷的解决,还会加深公众对政府的不满,甚至导致社会的撕裂,因此媒体作为社会的协调器和传声筒的功能显得前所未有的重要。

由于传统媒体如报纸、杂志、广播、电视等的运行机制固化、话语体系模式化,其适应舆情的变化难免有一定的滞后性,因此互联网新媒体的互动属性对于疏导公众压力、缓解舆论情绪具有重要意义。然而在互联网秩序尚不完善的情况下,新媒体如微博承担的功能更多的表现为社会矛盾的呈现器,折射着“中心—边缘”格局日益转变为多元格局,甚至使矛盾更为集中的显现出来,其次才是不同程度的调节器。

2.2 框架分析

框架理论(framing)是源于心理学和社会学的一种理解传播符号的诠释规则。社会学家欧文.戈夫曼(Owen Goffman)在1974年的著作《框架分析》(Framing Analysis:An essay on the organization of experience)阐述道:所为“框架”,就是人们用来阐释外在客观世界的心理模式,获知在某个特定时间用来理解社会境遇的一套特定期望,所有我们对于现实生活经验的归纳、结构与解释都依赖于一定的框架[3]。20世纪80年代,这个理论被移入大众传播研究中,成为传播效果研究不可或缺的重要理论。

新闻是对现实的重构,在新闻生产过程中,个人、组织、社会体制的互动作用下形成了一些固定模式——新闻框架。在自媒体和微传播时代,新闻框架已经不局限于传统媒体,每个具有一定传播力的互联网个体都有自己的话语体系和塑造热点事件的框架,它是对客观事实的主观呈现,对既有知识体系和意识形态的媒体呈现,对期望突显的诠释方式的促进(Entman, 1993),这表明事实与观点在微博社交环境中越来越密不可分。

目前新闻传播学科的框架研究成果主要有三个领域:从新闻生产的角度研究媒体框架如何被建构;从内容是研究角度来考察媒体框架是什么;从效果研究的角度分析受众如何接收和处理媒介信息[4]。本文主要涉及第二领域——文本框架的建构,该领域的“框架”是意义生产的过程,文本内容的表现手段包括象征符号和表意元素,如隐喻、举例、标语、叙述、视觉等象征符号,或句法、情节、主体和修辞结构,这些都服务于将某一新闻事件定性。

2.3 纽科姆A-B-X模式

美国社会心理学家 T.M.纽科姆1953 年发表《一个传播行为的研究途径》一文,提出“对称理论”,即纽科姆 A-B-X 模式(Newcomb's A-B-X Model),成为有关态度改变、民意形成、团体行为和小团体现象等诸多传播领域的核心理论[5]。

“对称理论”由3种要素、4种关系构成。3种要素是:认知者A,对方B,认知对象X;4种关系是:A-B感情关系,A-X 认知关系,B—A感情反馈(B对A-B感情关系的认知),B-X认知反馈(B对A-X认知关系的认知)。其中A和B既是认知主体,又是认知对方,A、B各自构成认知系统,又相互组成一个呈集合状态的群体式认知系统。

A-B-X 模型认为,人们之间相互吸引是基于他们对与双方共同相关的目标具有相似的态度。个体之所以相互交往并建立关系,形成群体,是因为他们具有共同的态度和价值观。群体关系一旦形成,群体参与者将努力保持对称的平衡。如果不平衡出现,等腰三角形被打破,那么这个关系就会瓦解,A、B之间的分歧就会越来越大,群体将会瓦解。相近性和交往都在 A-B-X 模型中发挥着作用。

A-B-X 模型强调信息发出者利用“相似性”的人际吸引为中介,通过沟通,与接受者产生认同,达到协调的目的。“对称理论”的和谐共生的意涵在社会转型期亟需保护社会、协调各阶层利益、共同发展的当下具有尤为重要的意义。

三、研究方法

微博新媒体展示多元社会观点、释放舆论压力的功能远超过电视、报纸等传统媒体,因此本研究以参与此次热点事件讨论的微博为研究对象,以“东莞”为关键词,选取以官媒和公知为代表的两大对立阵营的微博条目进行分析。

其中官媒阵营选取《人民日报》、《新京报》、《广州日报》、“央视新闻”、“新华视点”、“凤凰网”6家媒体,以及作为对比项列入考查范围的“FT中文网”1家媒体,共计7家。利用新浪微博高级搜索,分别赋予“媒体名称”、“东莞”、“扫黄”关键词进行查找,筛选后共得到全部样本116条;互联网“挺黄”的公知大V通过随机抽样选取30个粉丝数超过10万的认证微博账号,以及持鲜明观点积极参与讨论的网民意见,经过去除无关信息及重复性内容后,分析条目共计324条。进行文本框架分析的微博条目共计440条。

网络舆论是一个“刺激-反应”的过程,突发公共事件信息在网络传播后,经历了个体意见表达、社群意见碰撞、网络舆论形成三个阶段,网络舆论形成后,由于网民的态度、意见等不断高涨,时间受到关注的程度会越来越高,影响也越来越大,从而有更多的网民参与到时间讨论中去。其后随着新信息的逐渐较少和网民对事件需求得到满足,舆论动力将逐渐显现出不足,进入终结和沉淀阶段,公众注意力转移到新的事物之上[6]。

基于此,为了建立模型考察两大对立阵营的沟通机制,分析舆论的时间段选取2014年2月9日央视曝光此次事件开始,至2014年5月31日为止,其中关键词“东莞扫黄”搜索有效的微博数共计75875条。

本文将首先从互联网舆论热点事件入手,以新浪微博一手资料为研究对象,对官方微博、民间领袖、网络公众的话语进行文本分析,并从中得出特定的框架,探索他们各自的逻辑和风格,对共性材料进行划分和归类,并发现不同群体话语框架的关联和差异。参考批评家英伽登的文本构成理论,本文将考察微博新闻事件文本的符码层面(语汇、句子、关键词等)、意义单元的组合层面(语言修辞、文体、风格等)、形而上性质层面(悲剧性的、厌恶的等[7])。

其次,基于以上的文本材料分析,文章将通过纽科姆A-B-X模型解读微博舆论场中“挺黄”和“倒黄”阵营各自为政的群体形成的内在机制,并进一步探讨如何把两者放在社会整体的背景下,加强两方沟通,协调彼此分歧,实现更大层面的群体内部对称、平衡与和谐。

四、研究结果

4.1 事件发酵态势分析

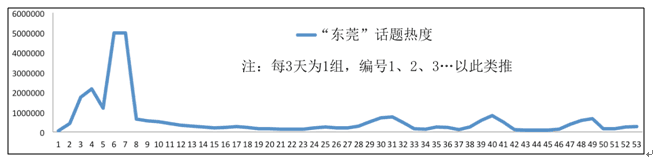

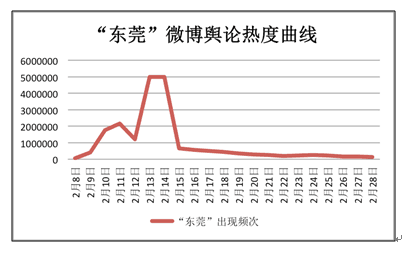

通过高级搜索查询,整体上,微博舆论的热度经历了2014年2月9—至2月14日的爆发期,2月15日—3月2日的下降期,和3月2日—6月20日的波动平复期,根据关键词频次统计制图如下:

根据发展阶段规律,对“央视曝光东莞色情业”相关440条微博进行文本分析:

第一阶段(爆发期:2014年2月9日—2月14日),从符码层面上看,这一阶段的微博内容最主要有四方面:对事件始末、扫黄细节、抓捕行动的叙述;对东莞色情行业非法性、危害性、公众支持色情业行为的指责;对央视暗访曝光底层群体、官方层面言辞、官方行为失当的愤慨;对东莞性服务者的同情和支持。从意义单元的组合上看,分为嬉笑怒骂和义正言辞两大对立风格。从形而上的层面上看,崇高的话语和低俗的话语并存,中立和极端的言论并存。

第二阶段(2月15日—3月2日的下降期),同爆发阶段官方主流媒体和民间公知公众声音对峙相异,下降期内由于媒体报道议程、机构管理决策、外部环境等原因,官媒在微博上声音逐渐下降,偶有发声但不足以支撑话题热度。与之相比,微博大众的对此话题依然保留着较大的活跃度,尽管同爆发期相比参与讨论的人数迅速下降。这一阶段的微博文本依旧形成两种不同的话语体系,“挺黄派”依旧占据大多数,而其内部持有“恶搞”、宣泄情绪、为了挺黄而挺黄态度的人数呈增长趋势,“倒黄派”对政府行动、央视、人民日报等精英群体持支持态度,文本风格基本为义正言辞的维护式或指责式话语。除此之外,以客观中立、带有较少情感色彩的微博数量比上一阶段增多,形成一个规模较小的阵营,主要关注东莞服务业的后续发展、性服务人员的流动情况、东莞经济发展、以及东莞政局变化。

第三阶段(3月2日—6月20日的波动平复期),本阶段的舆论在平稳中有所波动,官方主流媒体已经转向新的议题,而微博公众随着时间的推移越来越呈现出一种娱乐化的话语倾向,关于事件的原创性、信息性的内容逐渐减少,大多数舆论对官方口径以及行为持有异议,诉诸理性的网民多借助其他关联性热点事件反思“东莞扫黄事件”,对官方进行建设性批评,诉诸感性的网民多为同情、失望等情绪发泄。

4.2两大阵营话语框架分析

通过以上分析不难发现,三个阶段的微博文本具有复杂性和分离性,“倒黄派”和“挺黄派”属于两种相异的话语体系,两个阵营彼此独立、又各自拥有持客观态度能够对话协商的声音,因此本研究将微博舆论分为两大部分进行框架提取,并进行举例解释。其中“倒黄”阵营由官方媒体和支持的公众构成,“挺黄”阵营由公知大号和支持的公众构成。

4.2.1官媒“倒黄”阵营框架

(1)陈述事实框架:上对下的抓捕、问责、惩治等事实及细节。

东莞4名镇委书记就扫黄不力公开道歉,称“负有不可推卸的责任”,接下来“每栋出租屋一人监管、每天至少开展一次清查行动、每天上报一次清查结果、每天召开一次联席会议”。

(2)贯彻价值框架:倡导应该怎么做,端正社会主义核心价值观,整顿社会风气。

人民日报东莞扫黄发表文章讲的很好…中国人有三十多年过着是非不分,黑白不分的生活,结果是社会道德底线被不断击毁,官场贪腐一片。毛泽东思想被搁置,人民在新三座大山下生活!

(3)审判异议框架:民间以及极少数媒体反对的声音既不合情也不合理。

一些网络“大V”极尽调侃、冷嘲热讽,公然唱起“嫖娼有理、色情无罪”的反调。我是东莞人都觉得丢脸。你们究竟要挺住什么?那些叫东莞挺住的人,想过老百姓的感受吗?

(4)道德优越框架:违背道德准绳的行为应该被消灭,谴责为不道德辩护的声音。

地下性交易,何时这般登堂入室?笑贫不笑娼,何以如此理直气壮?该反思的,绝不是一个东莞,而是整个社会!

在搜集到的为“倒黄”一方辩论的官方媒体及持鲜明态度的网民微博共计167条中,陈述事实框架占15.6%,贯彻价值框架占24.7%,审判异议框架39.4%,道德优越框架占20.3%。

4.2.2民间“挺黄”阵营框架

(1)事实反驳框架:主要是举出事实对央视报道失当进行指责,以及为性产业“存在即合理”的辩护。

不知扫了多少次,也不知又复生了多少次。原因何在?因为每次扫黄都是头痛医头脚痛医脚,没有除病根。那么,色情服务业的病根在哪里呢?在人性里。这个行业之所以能够成为世界历史上最古老的行业,就是因为人的性需求。

(2)理性对抗框架:站在弱者和底层群体的角度,对公权力和以大欺小行为的反抗,呼吁对背后的利益链条进行惩治,而不是局限和满足于表层化的报道和曝光。

舆论对央视暗访东莞色情业的揶揄和反弹,不仅是对报道本身的不满,更是对权力僭越要管住公民下半身的恐惧的本能反应。媒体不是不能报道色情业,这个原始行业是否仍存在暴力血泪、娼妓们的生存状态,及其屡禁不止背后的权力庇护,更需要媒体关注。

(3)恶搞抵抗框架:借助病毒传播的词句直接声援东莞色情服务业。

央视无情,人间有爱,挺住东莞,天堂里没有央视。业界良心,东莞不哭,今晚,我们都是嫖客。多难兴邦,中国春梦一定会实现。

(4)同情声援框架:在央视与东莞小姐的对抗体系中,同情弱者。

做小姐的是这个社会的弱势群体,我哪怕要曝光此事,也只会找背后的原因,不会用猎奇的手法拍下她们跳艳舞的镜头哗众取宠…在你们拍下她们的艳舞之时,难道不明白这是让自己的职业蒙羞、跳了一场精神上的脱衣舞么?

(5)借题发挥框架:在事件平息过程中,与新的关联性议题组合,进行反思和评论。

本来大学生就业就困难,早些时候东莞扫黄又使二十万人失业。如果靠这阴奉阳为的庆丰包子真的撑起了中国经济,这让国人情何以堪!

(6)娱乐狂欢框架:在事件平息后,将东莞事件作为网络流行语制造话题,内涵并无实际意义。

开学第一周,东莞扫黄了。 开学第二周,昆明砍人了。开学第三周,马航失联了。 开学第四周,代沫吸毒了。 开学第五周,文章都出轨了…我愿意放弃学业,还世界一片安宁。

在搜集到的为“挺黄”一方辩论的公知大号及持鲜明态度的网民微博共计225条中,事实反驳框架占14.1%,理性对抗框架占19.4%,恶搞抵抗框架占26.7%,同情声援框架占11.8%,借题发挥框架占7.5%,娱乐狂欢框架占20.5%,其中偏理性的框架包括事实反驳、理性对抗、借题发挥,共占41%,偏感性的框架包括恶搞抵抗、同情声援、娱乐狂欢,共占59%。

4.2.3 第三方的声音的缺乏

(1)旁观争论框架:

对这种事情的关切程度总该有个限度,不要闹得和七十年代初抓阶级斗争那样的疯狂。

(2)后续关注框架:

东莞“世界工厂”的招牌早已摇摇欲坠,马年又遭央视一马当先“全景式”直击其色情行业,性都地位及带来的经济效益怕将不保…东莞要再次崛起,必须从创新、谋划产业上下功夫。

在喧闹的争辩声中,还是有一些客观冷静的声音跳出圈子旁观整个事件,但是这部分微博的数量比起舆论大多数来说少之又少,在全部440个微博文本样本中仅占11%。在沉默的螺旋中,他们的声音几乎被淹没。官方媒体撤出舆论战之后,微博舆论疏导的工作落在了舆论自身的肩上。面对一些舆论狂欢的现象,官方声音一味与其争夺地盘,大行指责,占据道德制高点,而未能站在更高的角度上反观其不合理外衣下的合理民生诉求、以及对媒体僵化报道方式的抵触,未能站在处理危机的高度上把此次事件作为实践官民良性沟通的机会,成为本次舆情事件中的官方引导和回应缺位的事实。

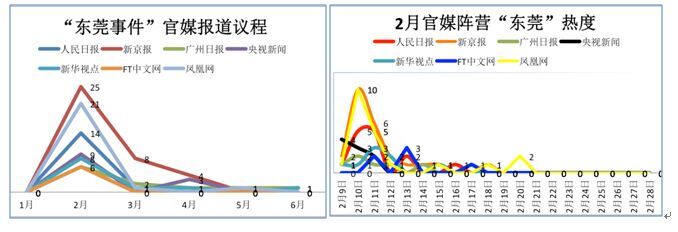

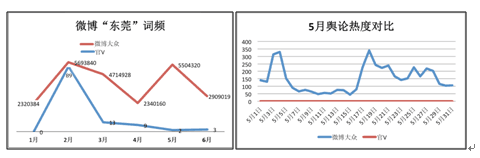

4.2.4舆论“热”下的对话“冷”

从微博词频上看,官方媒体的微博议程在事件的爆发期和下降期和微博舆论基本走势是一致的,然而其热度下降的速率更大,在后续的舆论波动期内官方媒体基本上鲜有声音。其中最明显的是在5月份的舆论波动反弹中的集体失声,因为其报道议程已经结束。这体现出微博新闻同传统媒体新闻关注度的不吻合性,这种差异值得媒体思考,是否纸媒的报道体系完全适应新媒体的内在议程。

从对话的有效度上看,在官媒微博的116条样本中随机选取《人民日报》2月15日发表的微博《人民日报三评东莞扫黄:媒体责任岂能丢弃》并截取其评论,不难发现微博虽然是官民之间的开放平台,但是对立阵营完全陷入自己的话语框架中,并没有做到真正富有成效的沟通:

在微博下面的前60个有效无重复评论中,倾向反对人民日报的占43.3%,进行无意义的对骂的占41.6%,相比之下,倾向于支持人民日报的占13.3%,而持中立客观态度的仅占1.8%。

据人民网舆情监测室分析,专业的新闻媒体在舆情发酵中的作用越来越重要。对于网上似是而非的传言,对于网民剑走偏锋的情绪,新闻媒体要起到定海神针的作用,对网络信息去伪存真,对网民情绪扶正抑偏[8]。

反观这次在“黄色”外衣下的公知与官媒互批、把民生诉求意识形态化的微博舆论战,在舆论热度持续上升的同时,真正在微博环境下承认对立方合理之处,并且做出协商引导姿态的对话却显得非常少。

五、结论与讨论

5.1转型的混乱:圈子化与非理性

美国政治学者塞缪尔.亨廷顿提出一个理论命题:“现代性孕育着稳定,而现代化的过程却滋生着动乱。“东莞事件”充分折射出了转型社会的以下基本特征:1. 社会阶层的分化和利益结构的重组;2. 传统权威的流失和社会权力的转移;3. 社会群体之间、个体之间、不同社会力量之间的竞争和冲突加剧;4. 信仰的危机和价值观的多元化;5. 社会心理的焦虑和迷惘[9]。

从“东莞事件”可以看出,社交媒体的互动性和平等性并未如预想一般打破各个社会利益阶层之间固有的矛盾,无论是出于反对精英阶层命令式的强制整顿措施,还是出于同情生活在社会底层和产业链末端的不得不出卖肉体获取金钱的性工作者,社会舆论在一些公知意见领袖的带领和自身持有的价值认同下,做出了自己的选择,形成了固化的圈子。在和主流媒体的冲突面前,圈子里的公众甚至愿意选择“草泥马”式的反抗(孙立平,2014)。在这种情况下,身份和价值观的认同甚至超越了对事情本身的理性分析与判断,现象化为群情激奋、当众骂街、和剑走偏锋。

这些是这个圈子里激进的和异化的部分,作为对立方,其他的圈子如果想攻击它的价值观和信仰,必然要抓住这些把柄加以攻击,事实上在“东莞事件”爆发的早期,一些官媒的确做出了强硬的回击,声称同对立圈子认同的低俗、非道德的价值观势不两立,而问题就出现在这里。

在一个社会中,官和民的圈子并不是对立的关系,两个圈子渐行渐远的确是改革开放以来出现的逆流,在微博环境下,开放的话语平台的出发点并不是把这种鸿沟进一步拉大,而是让双方能够更好的交流和彼此理解。央视高调曝光、伤害隐私权的做法引起了民间公众的不满,理性的诉求下夹杂着非理性的声音,带着有色目的的利益群体借助公众情绪炒作作为离心力的观点。在微博环境中,作为政府的传声筒、作为上层的发言者的官方媒体有责任在混乱中区分真正的民意,加以交流和回应,有责任抓住非理性的支流,加以批评和警醒,有责任承担自己圈子的失误,加以修正和完善,而不只是抓住他人的错误不断攻击。

乌尔里希.贝克(1980)提出的“风险社会”包含着两个主题,其一是“风险主题”,其二是“个性化主题”,他认为工业现代性的病根不是理性过多,而是理性的缺乏和非理性的盛行,只有通过理性的激进化以吸收被压抑的不确定性才能治好这种疾病。罗杰斯(Everett Rogers,1986)认为,新的传播技术产生的一些重要社会影响是:失业、穷人与夫人之间的信息差距的加大、使用媒介中性别不平等的加剧、信息超载、侵犯隐私权的行为增加、社会权力的分散和大众媒介受众的分化。从这个角度看,圈子化必然伴随着非理性的产生,但是这是转型中的风险社会必经的一步。

从社会公众的角度看,近年来中国新兴媒体发展越来越迅速,网络,用户数量也经历了爆炸式的增长,但是公民的媒介素养却没有成比例的提高。一些看似没有实质性新闻意义的言论依托互联网酝酿,通过哗众取宠,煽动网民情绪,更容易在最短时间内积聚能量,形成声势浩大的舆论。网络的匿名性和网络把关的弱化,使得公众毫无掩饰的表达内心的真实想法,法国心理学家勒庞(Gustave Le Bon)认为,“在某些既定的条件下,并且只有在这些条件下,一群人会表现出一些新的特点,它非常不同于组成这一群体的个人所共有的特点。聚集成群的人,他们的感情和思想全都转到同一个方向,他们自觉的个性消失了,形成一种集体心理。”[10]

随着时间的发酵,在争取话语权的过程中,网络公众由于人数众多而取得了最初的胜利,但是最终由于群体的非理性声音而出师未捷,其正义的诉求反倒被淹没在狂欢的人群中。新媒体环境下个性化同时在被彰显和湮没,成为一个悖论,也值得政策制定者和网民共同的思考。如果要伸张正义,那么理性诉求,像专业媒体一般摆事实、讲道理是必须的,如果任由一部分胡搅蛮缠的网民让与话双方心神不宁,那么新媒体作为协调器的功能是无法充分实现的。因此归根结底,官和民在净化互联网环境、形成有序交流机制的问题上的立场是一致的。

5.2伦理问题:公共事件微博言论失范的解决建议

社会总是要不断修正自身、不断进步,从发展的角度看,微博环境的混乱和非理性毕竟只是一部分现象和进步过程中的挫折,因此我们在理解混乱产生的必然性的基础上,更需要通过讨论微博媒介的伦理法规问题的解决办法,促进新媒体成熟化。

5.2.1官媒:变领导为平等对话与服务

微博等社交传播工具的出现带来了公众讨论与传播便利,社会协调沟通机制的不健全使的社会情绪越来越饱和,传统广播媒体央视的教化和引导功能被自媒体大大削弱,这些因素加上转型期不可避免各种矛盾,都直接或间接地造成了如今互联网舆论的混乱。但是站在媒体角度,人民网舆情监测室从2013年的热点舆情中得出结论:普通网友的话语权约占13%,“意见领袖”约占24%,政务微博约占21%,而媒体微博约占42%。官方媒体应该做得更多、更主动、更好。

根据文本分析显示,舆论爆发后,“挺黄”的阵营中很大部分的公众并未将辩护方向对准指向色情服务业,而是指向议程设置者——央视新闻的操作。面对已经被列为“橙色预警”的舆情,央视仍然在次日的《焦点访谈》中大谈“东莞重拳出击全面扫黄”,不回应微博上的反应,从而陷于被动,失去应对危机的最恰当的时机,最终伤害媒体自身的公信力。

但是在网民数量占总人口44%,新浪微博全球注册用户超过6亿的中国,在传统媒体向新媒体和全媒体转型的当下,打好互联网舆论战前所未有的重要的今天,仅仅在传统领域做好本职是不够的。不同于纸媒阵地、电视阵地、和电子版传统媒体网页,它们归根结底是一对多的广播媒介,微博是一个实时互动、多元碰撞的更加拟合现实社会的舆论环境和互播媒介,如今,仅仅在自己的领地赢得受众的认同是远远不够的。

“央视曝光东莞色情业”事件中,虽然主流声音最终赢得了这场舆论战的胜利,但是胜利并不是服务于整个社会良性转型的最终目标。在分化加剧的当下,重要的不是制造分歧而是促进交融,不是制造对抗而是促进对话。

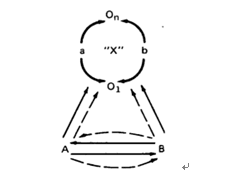

(实线表示一个人对箭头指向事物的认知,虚线表示一个人对箭头所指向的另一个人所持观念的认知,O1,On指因为与事物X相关而被人们审视和判断的客观存在,a,b指有关影响因子[11])

纽科姆平衡理论中对话的两方是不同的个人或群体A和B,这个模式意味着任何一个特定的系统都有力量平衡的特征,系统中任何部分的任何改变都会导致倾向平衡对称的张力[12]。对称意味着能从一方(A)估量出另一方(B)的行为,并确认(B)对特定事物(X)的倾向。纽科姆模式认为,因为不平衡或缺乏对称会造成心理上的不舒服并产生内在的压力以恢复平衡。

在这种模式下,官方媒体如果要化解诸如东莞扫黄带来的网络舆情危机,有两种可行的办法:其一,通过改变与事物X(东莞事件),即“东莞事件”相关的影响因子a、b,如为东莞底层的性工作者提供失业缓冲保障机制,央视在侵犯隐私权的问题上主动积极回应等,摆正自己服务社会的立场,为X的解决做出切实可见的努力,这样官方媒体就更容易使A、B(社会大众)对X的看法趋向对称;其二,在A、B的相互认知中改变公众对自身意见的看法,树立更为公众认可的形象,变领导式立场为平等对话,重新树立公信力和社会认可度等。

放在长期议程的角度看,官方和政府还可以加强普法教育,不能让GDP的增长伤害了道德是非观的底线性共识;建立持续而公平的“扫黄”机制,不应靠媒体曝光后才开始扫荡,应当动员和团结全社会之力,理解色情行业的危害,主动监督和举报违法情色交易;完善救助机制,给予资金和政策支持,帮助失足女性重新走向社会,实现再就业或创业;利用新媒体渠道,尝试不同的话语风格,及时公开行政的进程,向公众主动汇报工作进展,增强彼此的信任和沟通。

5.2.2 公众:通过相似理性制造共识

在处于转型期的中国,社会阶层、利益群体的分化折射在微博环境中,表现为媒介舆论分裂成两大话语体系——官方“倒黄”体系和民间“挺黄”体系。与其说民间话语体系为色情服务业做正义性的辩护,不如说他们诉求是反对公权力对私人领域的侵犯,以及对官方习以为常的“上对下训诫”式的话语风格的一种“恶搞”式反抗。这种“下”的自我意识的觉醒正是转型期基本特征的体现,即传统权威的流失和社会权力的转移,社会群体之间、个体之间、不同社会力量之间的竞争和冲突加剧,以及信仰和价值观的多元化[13]。

纽科姆模式提倡“A-A式”的平行沟通,来源于人格结构的PAC沟通理论,PAC是人的三种自我状态的简称。其中P(Parent State)表示父母状态,以优越感和权威为标志,行使支配性的、评价性的、批评性的话语体系;A(Adult State)表示成人状态,以理智和稳重为标志,其言语和行为往往是不卑不亢,充满自信和理性,具有平等精神;C (Child State)表示儿童状态,以冲动和变化无常为标志,其言语和行为往往是不成熟和自发性的,表现为急躁冲动和缺乏主见,遇事盲从[14]。

威廉.麦奎尔在《大众传播模式论》一书中写道:“A与B之间对X的意向上的差异将刺激传播的发生,而这种传播的效果将趋向于恢复平衡。”当处于一定关系中的人们对同一事物的看法出现分歧时,持有不同观点的个人会加强交流,在交流中彼此修正和认同,从而逐步走向统一。

然而东莞事件中的不足之处,就在于存在大量的PC、PP、CC式的沟通,尤其是民间公知大众的“挺黄”阵营。这些无助于事件的有效解决,过多的情绪宣泄、自说自话只会增添互联网环境的混乱,如果人们任由网络言论自生自灭,首先公众的理性诉求无法通过新媒体得到满足,其次传统媒体则错失了在全媒体时代脱颖而出的机会,最后政府也没有做好服务与公众、管理好网络环境的职责。只有创造A—A式平行沟通的环境,即双方都以平等、理性的成人状态参与沟通,达到良好的沟通效果。

由于媒介接触渠道、社会分工、话语权力、利益诉求的差异,网络公众和官方媒体不可避免地在东莞事件中持有不同的观点,但是没有了差异就不可能有互补,这也是打破均等追求和谐的原因,纽科姆模式的精髓不在于相同,而在于在不同中通过人际交流达到一种平衡。掌握全面信息从而持有不同观点的个人间的沟通是更深层次的传播,在这个基础上形成的共识则是更高层次的社会整合,这种整合下产生的凝聚力会比以往得到增强,这种统一往往会更快地促进社会发展,促进社会关系的稳定和融洽[15]。

因此微博意见领袖应当承担起自己的言论责任,尽量避免大众跟随领袖形成无意义的狂欢的现象出现,普通大众也需要遵守媒介伦理和法规,谨言慎行,以成人的状态进行沟通,分清是非。中国国情具有特殊性,改革是不断深入不是一蹴而就的,中央全力扫黄触犯了一些群体的利益,借助互联网发泄不满、维护“红灯区”合法性、同情性交易行为作为利益受伤害者的情绪短期内是可以理解的,但是在媒体持续追踪报道、有识之士点名利害关系和长远发展的情况下,通过理性判断和自身道德反思,一些失当的言论发出者也应当及时更新观点,而不能对乌合之众的形成和扩散漠视或推波助澜。

最后,我们也应看到,本次公共舆情事件中不少网民具有独立思考能力,在微博未来的发展中,可以赋予这些理智群体更多的话语权,如开辟民间网络舆情监督平台,发挥公众自我监督、自我批评、自我净化的潜力,这将有助于在互联网立法成熟化之前为微博的良性运转提供一份来自大众的力量。只有在公共舆情事件爆发之前的日常议程中将话语权下放,充分信任公众自我提升媒介素养的能力,进行相对低成本的试错实践,协调社会公众自我认同、集体认同和政权认同的相互关系,才能够在危机发生的时候多一层防护伞,在转型中的媒体环境下防止混乱的扩大化,更好地贯彻凝聚社会的核心价值观,官民共同努力保护社会的健康运行。

六、研究局限

(1)框架分析是近年来国内外新闻界研究和运用的热点理论,但是相关的研究的基本概念和理论分析尚且不足,很多文献运用相关理论时个人判断和主观归纳色彩较强,缺乏学术界理论运用的共识和界定,本文列举的框架为作者本人通过文本分析进行归类,框架中的专有名词较缺乏,创新的难度也较大。

(2)微博并不是原始的数据资料库,一些被定性为有政治问题或利益冲突问题的微博依据相关法律未予显示,另有诸如《南方周末》发布后自行删除微博的情况等等,由此造成一定收集偏差。由于调研范围有限,未能在全部数据基础上进行抽样分析,可能带来一些偏差和局限。这些遗憾需要以后的研究继续改进,以求数据更加客观、真实、全面。

(3)作者采用人际交往、人际传播的纽科姆理论分析微博环境的圈子化现象,但是微博的人际化交往传播只是社交网络环境下的一种趋势,是否存在大众传播等模型能够更好地解释相关问题,还需要更多的研究进行补充和考证。

(4)本文选取微博作为观察社会转型的容器,由于篇幅限制,微博对于新媒体环境、互联网环境的代表性问题可以通过其他研究予以考察。

[1]史安斌:《危机传播与新闻发布:理论.机制.实务》[M],北京:清华大学出版社,2013年,p2

[2]郭晓冬,黄建军:《转型期中国社会矛盾化解的理念与机制探索[J].《理论导刊》,2013年第5期

[3]欧文.戈夫曼:《框架分析》,剑桥大学出版社[M].1974年版,p74

[4]何翔:《新闻传播框架理论研究》[D].新疆大学,2009年,p4

[5]秦雪星:《突发公共事件的微博传播模式研究》[D].暨南大学,2013年,p25-27

[6]周志平:《微博舆论影响力研究——基于土法公共事件视域》[M],浙江工商大学出版社,2013年,p155-156

[7]孙发友:《新闻文本与文化生态——媒介话语的框架性解读》[M],北京:人民出版社,2009年版,p94-95

[8]徐晓蕾:《“东莞扫黄”舆论场的三重门》[J].《青年记者》,2014年第6期

[9]林默彪:《社会转型与转型社会的基本特征》[J].《社会主义研究》,2004年第4期

[10]古斯塔夫.勒庞:《乌合之众——大众心理研究》,冯克利译,广西师范大学出版社,2011年版,p9

[11]Jack M. McLeod and Steven H. Chaffee: Interpersonal Approaches to Communication Research, American Behavioral Scientist, 1973, 16:469

[12]T. M. Newcomb, “An Approach to the Study of Communicative Acts”, Psychological Review 60 (1953)

[13] 林默彪:《社会转型与转型社会的基本特征》[D].《社会主义研究》,2004年第4期

[14]PAC人格结构理论:http://wiki.mbalib.com/wiki/伯恩的PAC人格结构理论

[15]戚冬伟:《纽科姆ABX论战的意义》[J].《消费导刊》,2008年第18期,p223

参考文献

【1】史安斌:《危机传播与新闻发布:理论.机制.实务》[M],北京:清华大学出版社,2013年

【2】欧文.戈夫曼:《框架分析》,剑桥大学出版社[M].1974年版

【3】吉登斯:《失控的世界》[M],周红云译,江西人民出版社,2001年版,p20-30

【4】孙发友:《新闻文本与文化生态——媒介话语的框架性解读》[M],北京:人民出版社,2009年版

【5】雷霞:《移动新媒体时代的舆论引导研究》[M],中国广播电视出版社,2014年

【6】周志平:《微博舆论影响力研究——基于突发公共事件视域》[M],浙江工商大学出版社,2013年

【7】陈堂发主编:《媒介话语权解析》[M],北京:新华出版社,2007年

【8】郭晓冬,黄建军:《转型期中国社会矛盾化解的理念与机制探索》[J],《理论导刊》。2013年第5期

【9】杨晓茹:《传播学视域中的微博研究》[J].当代传播,2010,p73-74

【10】林默彪:《社会转型与转型社会的基本特征》[J],《社会主义研究》,2004年第4期

【11】孙立平:《社会转型:发展社会学的新议题》[C],《社会学研究》,2005年第1期

【12】秦雪星:《突发公共事件的微博传播模式研究》[D].暨南大学,2013年

【13】何翔:《新闻传播框架理论研究》[D].新疆大学,2009年,p4

【14】王菁菁:《框架理论视角下的人民日报西部报道研究》[D].山东大学,2012年

【15】王培培:《微博时代玉树地震公共危机事件传播的框架分析》[D].兰州大学,2011年

【16】古斯塔夫.勒庞:《乌合之众——大众心理研究》,冯克利译,广西师范大学出版社,2011年版,p9

【17】戚冬伟:《纽科姆ABX论战的意义》[J].《消费导刊》,2008年第18期,p223

【18】T. M. Newcomb, “An Approach to the Study of Communicative Acts”, Psychological Review 60, 1953

【19】Jack M. McLeod and Steven H. Chaffee: Interpersonal Approaches to Communication Research, American Behavioral Scientist, 1973, 16: 469

【20】Ben S. Wasike: Framing News in 140 Characters: How Social Media Editors Frame the News and Interact with Audiences via Twitter, Global Media Journal-Canadian Edition, Volume6, Issue 1, p5-23

【21】Evgeny A. Klochikhin: Innovation system in transition: Opportunities for policy learning between China and Russia, Science and Public Policy, October 2013; vol. 40, 5: p 657-673

【22】Michael J. Carter: The Hermeneutics of Frames and Framing: An Examination of the Media’s Construction of Reality, SAGE Open, April-June 2013; vol. 3, 2

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!