摘要: 论文选取三家代表性报纸六年间(2008-2013)有关计划生育政策论争的文本,从知识社会学的理论视角检视有关现行政策“制度风险”的知识生产和话语建构。研究发现,媒体通过议题内容、信源结构、架构策略和语语类型完成了制度风险的传播,并通过有效的话语修辞与官方达成了默契和沟通,实现了“委婉表达”。同时,这些知识话语也在政治精英、知识精英、大众媒介、普通公民之间进行了权力再生产,推动了中国政策决策阶段的转型。

关键词: 独生子女政策 制度风险 议题建构 话语修辞 权力再生产

引言

作为中国最大的公共政策,计划生育政策施行已有30年。30年前,面对国内外诸多反对的声音,独生子女政策还是坚定地上升为国家政策并由政府强力推行,人口多、底子薄是这一政策的主要依据。30年后,“只管一代人”的政策期限已经来到,这项政策到底需不需要调整、什么时候调整、如何调整,各方为此展开了博弈。而这次的论争也直接促成了2013年11月15日现行政策的重大调整:在全国分省推行“单独二胎”政策,夫妻双方有一方是独生子女的即可生育二胎。对此,中国人民大学人口与发展研究中心教授顾宝昌在接受《南方周末》记者采访时说到:“多少年坚决不让动、不许动,现在能迈出这一步不容易”。

一、二胎政策争议:制度风险、话语分析、决策机制与大众媒介

关于制度,西方学者主要从制度经济学视角来定义。如制度经济学家康芒斯认为,制度是集体行动在一个有稀少性和私有财产以及因此而发生冲突的世界里解决冲突和维持秩序的适当约束,是集体行动对个人行动的控制。英国学者罗伯特?罗茨则从治理的视角来看待制度问题。治理是使不同利益者得以调和并采取联合行动的持续的过程,这既包括有权迫使人们服从的正式制度和规则,也包括各种人们同意或以为符合其利益的非正式的制度安排。国内学者基本沿用了这些观点,认为制度是对不同利益群体博弈的正式表达,是在特定社会范围内调节人与人之间社会关系的一系列社会规范的总和。当然,这种规范既有正规形式——法律、法规、政策、契约等,也有非正规形式——习惯、习俗等。它标志着群体行为边界,是人们对特定社会场域的理性认知和把握。因此,制度是人们共同同意的关于社会运作方式的知识的集合,它具有相对的稳定性和绝对的变化性。[1]

但是,根据赫伯特?西蒙的“有限理性”观点,人们在决策过程中的信息加工能力总是有限的。人们没有能力同时考虑所面临的所有选择,无法总是在决策中实现效率最大化。人们试图按照理性去行动,但是由于理性本身是有限的,人们只能在有限理性的范围内行为。这种有限理性体现在组织决策过程中的“文过饰非”、“文本困境”、制度惯性以及由于“想象的偏见”导致决策的系统偏差。因而,人们进行选择的原则往往不是“最大化”,而是“满意”,而这种“满意”的背后无疑隐藏着巨大的制度风险。[2]德国社会学家乌尔里希?贝克曾用“风险社会”这一概念来表征这种制度风险。在贝克看来,目前世界已进入风险社会,这种风险是人为造成的,是一种“制度化风险”,即由于制度设计的缺陷或监督机制的缺位等原因而带来的,属于“有组织地不负责任”。[3]

因而,在公共政策研究领域,有学者开始从建构论的哲学立场出发,对政策制定过程进行话语分析。这些学者认为,政策过程可以视为一个围绕特定议题所展开的意义赋予、话语宣称与竞争的过程。在“社会现象→社会问题→政策议题”的转化过程中,由于行动者不同的利益诉求和主观认知,同一社会现象可以被不同的行动者建构为截然不同的“社会问题”,这些复数的“社会问题”在社会场域中进行“意义竞争”,并相应获得不同的对待。话语在政策过程中主要扮演一种“包装政策理念、描述政策偏好、断定因果关系、建构政策问题、提出政策建议、阐述政策主张及推销政策方案”的功能。话语场域的“获胜者”将进入决策场域并最终输出相应政策。而影响话语竞争结果的因素包括:(1)自身“故事情节”要被社会公众理解和认可;(2)契合宏观情境特征;(3)话语行动者的社会资本及其行动策略。[4]

美国政策学者金登(John W?Kingdom)的“多源流政策分析模型”则基于国家立场从更为宏大的社会背景中解释了公共政策的产生机制。多源流理论体系包含三个政策源流:问题源流、政策源流和政治源流。三个源流按照各自动态特征和规则发展,但当三者耦合时,“政策之窗”打开,相关议题进入决策议程。问题源流涉及问题的界定,而界定问题的依据主要包括:指数或指标、焦点事件、危机事件、信息反馈。政策源流来自政府官员、国会议员、学者和利益集团组成的政策共同体,这些在“政策原汤”周围漂浮的各种意见和主张相互碰撞、彼此结合。政治源流则包括国民情绪的变化、压力集团的争夺和政府的变更等因素。[5]而国内学者朱旭锋则把研究重心从“国家”转移到“决策参与者”身上,以决策参与者作为观察对象,关注国家力量和社会力量的互动以及由此带来的决策模式的转型问题。他将中国的政策决策转型分为三个阶段:前政策决策转型阶段、初步政策决策转型阶段、政策决策模式分化阶段。随着中国政策参与者的范围逐步扩大到社会精英阶层,政策决策模式日益朝着“强势精英联盟控制”和“公民社会主导”两个潜在的极端方向发展。[6]

在这一过程中,大众媒介到底发挥了哪些作用?学者王绍光曾依据议程提出者的身份与民众参与程度区分了六种政策议程设置的模式,其中与大众媒介直接相关的有动员模式、借力模式和外压模式。动员模式下的大众媒介是党和政府的“喉舌”,借力模式与外压模式下的大众媒介则更具独立性。在借力模式中,政府智囊们在政府内部存在反对意见的情况下,有可能将自己的建议公之于众,借助舆论的压力,扫除决策者接受自己建议的障碍。在这一模式中,大众媒介无疑就充当了某种催化剂的作用,促使公众与决策者之间产生互动。在外压模式中,议程变化的动力来自政府架构之外。压力源自利益相关者、非政府组织、大众传媒的转型以及互联网的兴起。其中,传媒的议程设置主要有三个层次:报道或不报道哪些议题、是否突出强调某些议题、如何对它强调的议题进行排序。而且,在网络背景下,网络媒体与传统媒体交互作用,很难辨别是谁引导谁。“舆论对原有政府的批评一般都比政策调整要早3至5年,前者对后者的作用毋庸置疑。”[7]

二、制度风险的社会建构:考察二胎政策争议传播的知识社会学视角

本文选取三家代表性媒体最近六年(2008-2013)有关二胎政策讨论的文本[8],从知识社会学的角度来考察和分析二胎政策争论中媒体围绕“制度风险”所进行的知识生产和社会化分配及其对公众认知和公共决策的影响等问题。

(一)研究的视角

二胎政策争论中,知识的生产与输出是媒体的重要功能。从知识社会学的视角来看,“制度风险”的现实是被建构的,但是,这并不意味着现实可以被随意地符号化建构,因为现实之所以被认同为现实,需要一个意义共享的机制,而这一机制需要在交往的过程中形成。这就是对于现实建构的客观化机制与合法性来由。[9]英国学者尼古拉?琼斯(Nicola Jones)将公共决策中大众媒介知识生产与传播的作用与影响归纳为五个方面:(1)解释、传播观念和价值观;(2)知识交换和互动;(3)社会影响和说服;(4)协调、协商和增加可信度;(5)满足社会需求,增加政策的透明度。[10]

二胎政策争议作为一个关系国计民生的公共话题,具有极高的社会关注度,而大众媒介则是这场论争的主要场域、纪录者和公共解释者。从知识社会学视角来考察这场旷日持久的争议,本文试图回答以下几个问题:

1、大众媒介如何呈现现行独生子女计划生育政策争议,如何通过议题设置和议题竞争来进行风险传播;议题内容与媒介属性之间是否具有某种相关性;

2、在风险传播中,信息来源即知识生产的主体有哪些,媒体如何通过议题的架构策略和话语类型来影响论争的话语秩序;

3、由于争议对象是被誉为国策的计划生育政策,这种争议的政治敏感性和风险性都非常大,那么,媒体在意见表达和政治正确之间采取了哪些话语修辞策略;

4、在公共政策论争的背后,孕育着一种什么样的决策机制和权力再生产机制。

(二)研究的方法与设计

针对以上主要问题,本文选取《人民日报》、《南方周末》、《华商报》三家报纸自2008年1月1日至2013年11月15日六年间有关二胎政策讨论的文本作为分析样本。在这三家媒体中,从性质上看,《人民日报》代表党和政府的声音,《南方周末》体现知识精英的态度,作为都市报的成都《华商报》则部分反映了民意。从地理位置来看,《人民日报》位于我国的政治中心北京,《南方周末》位于经济中心广州,而《华商报》则地处西部人口中心。由于媒介性质和地理位置的不同,它们对于人口问题的态度必然也有所区别。

本研究利用墨香华文数字报纸平台,以“计划生育政策”、“二胎”等作为关键词,在指定的时间段和媒体中进行搜索,并以中国知网重要报纸全文数据库搜索和这三家报媒网站的资料查阅作为补充。经人工剔除不相关文本后,共获得122篇文本。其中,《人民日报》41篇,《南方周末》50篇,《华商报》31篇。笔者采用统计分析软件SPSS17.0进行数据统计分析,使用了交叉分析、频次分析、卡方检验、图表等统计量。

根据研究的需要,本文对样本主要采用内容分析方法,考察三家报纸对二胎政策的讨论情况。学者吴元元认为,媒介影响决策的方式有归因、“插入式”(episodic)新闻框架、议程设置等。[11]胡伟、石凯从政策网络视角来解释政策结果,认为影响政策结果的“关系模式”至少有三种特质,分别是行动者在网络中所处的位置、网络边界的开放程度、网络中关系的强弱程度。[12]根据公共政策理论和知识社会学的研究视角,结合媒介文本的反复阅读,本文将此项内容分析的类目建构为:议题内容、信息来源、架构策略、话语类型。

1、议题内容。按照文本内容的主题和偏向差异,本研究将议题内容分为:经济发展、家庭幸福、个人权利、社会危机、计生管理、全球化、政策流言6种。其中,(1)经济发展议题:包括人口红利/人力资源/劳动力短缺/现代化/生产与消费;(2)家庭幸福议题:包括养儿防老/儿女双全/子女教育/失独家庭;(3)个人权利议题:包括反人性/生育权/赴港生子(赴美生子)/女性地位/人的价值/黑户;(4)社会危机议题:包括超低生育陷阱/老龄化/少子化/性别失衡/代孕;(5)计生管理议题:包括低生育水平/二胎试点/准生证/社会抚养费/一票否决制/暴力计生/人口走私/强制堕胎;(6)全球化议题:包括国外生育政策/西方文明危机等;(7)政策流言:有关政策变动的“内部消息”以及官方的澄清;(8)众议:正反方众声喧哗,涉及以上多种议题内容。

2、信息来源。本研究将信息来源分为以下几种:(1)政治精英:省部级政府机构和政府官员;(2)政策精英:即政府智库成员、体制内专家学者,他们虽然不直接拥有决策权,但能够通过研究成果影响政策决策;(3)公共知识分子:游离于体制之外,以非专业人士为听众的、旨在影响公共意识的政策评论者;(4)媒介人员:本报评论员、编辑部;(5)监管者:计生政策的执行者及其它相关机构;(6)违规者:违反计划生育政策人员;(7)普通公民(包括网民);(8)转载。

3、架构策略。架构策略也就是美国学者威廉?甘姆森和安德烈?莫狄葛兰尼所提出的“签署矩阵”(singnature matrix)中的“签署手法”(singnature devices)。它包括两个方面:一是表达的“签署手法”,即隐喻、范例、标语、描绘、视觉形象;二是逻辑推理的“签署手法”,包括根源、后果和道德诉求。本研究采用这一分析框架将架构策略细分为:(1)隐喻:如“人口爆炸”、“人口红利”、“人口拐点”、“低生育率陷阱”、“黑户”等;(2)范例:用于政策论争、有利于理解现实的历史案例;(3)标语:指官方制造并流行的话语,如“改革与发展”、“科学发展观”、“可持续发展”、“中国特色”、“教条主义” 、“与时俱进”、“以人为本”、“基本国策”、“从人口大国走向人力资源强国”、“城乡统筹”等;(4)描绘:对人物或事件的叙述和描写;(5)视觉形象:即有所意指的照片、图表、漫画等;(6)根源:维护或变革现行政策的缘由;(7)后果:现行政策所带来的成就或造成的影响;(8)道德诉求:将政策论争与伦理道德相勾连,如自由、权利、公平、和谐等。[13]

4、话语类型。媒体是各种话语展示和角逐的意义平台。通过反复阅读搜集到的样本,本文将话语类型分为:(1)消息:500字以内的短新闻;(2)主题特写:主题报道或人物报道;(3)事件报道;(4)新闻评论:包括本报评论、自由撰稿人评论、网民意见和读者来信;(5)专家观点:包括专家撰文、专家访谈、调查报告摘编;(6)官方言论:包括官员撰文、官员访谈;(7)连续(系列)报道。

三、议题建构:二胎政策争议中大众媒介的知识生产

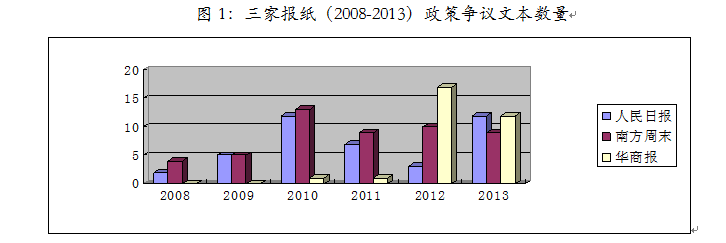

依据上述分析的五个类目,分别考察二胎政策争议中大众媒介知识生产的内容、主体、策略和样式。总体而言,三家报纸六年来的文本数量变化情况如图1所示。

从三家报纸2008-2013年的相关文本数量来看,《人民日报》和《南方周末》均对计生政策进行了持续讨论,并于2010年达到了高潮,但随后有所回落。2010年以后,《人民日报》在的关注程度起伏较大,而《南方周末》则相对平稳。与前两份报纸相比,《华商报》则直到2010年才开始关注政策争议问题,并于2012年达到了峰值。根据上文所建类目,本研究对以上文本进行了如下分析。

1、议题内容与知识分布

议题内容也即讨论二胎政策的切入点。根据上文所拟议题内容的8个方面,本研究作了如下统计,以考察媒介知识生产的主要侧重点以及议题分布与媒介之间的相关性。

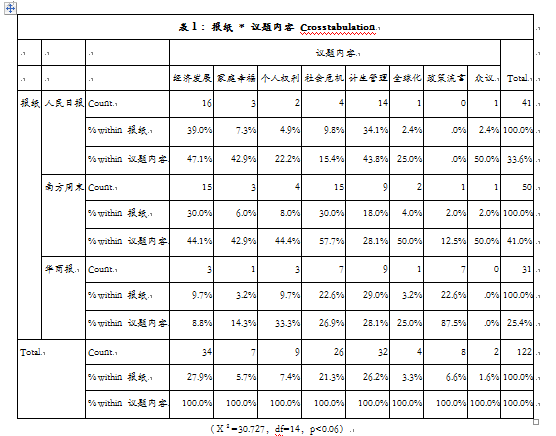

从上表可以看出,三家报纸的议题分布居首位的是经济发展议题,占27.9%,其次是计生管理议题(26.2%),往下依次是社会危机议题(21.3%)、个人权利议题(7.4%)、政策流言议题(6.6%)、家庭幸福议题(5.7%)、全球化议题(3.3%)、众议(1.6%)。其中,经济发展议题主要集中在《人民日报》和《南方周末》(合计占91.2%),57.7%的社会危机议题出现在《南方周末》,87.5%的政策流言议题出现在《华商报》,而与生育政策直接相关的家庭幸福议题仅占5.7%,体现冲突性的众议则几乎没有。

2、知识生产主体:信息来源与结构类型

信息来源是参与争议的主要知识生产者,也是意义争夺的主要竞争者,他们的话语必然会体现他们的地位、身份和利益,而信源结构和他们的话语言说对社会舆论和决策者又将会产生重要影响。根据上文所建类目,样本所涉及到信源主要情况如下:

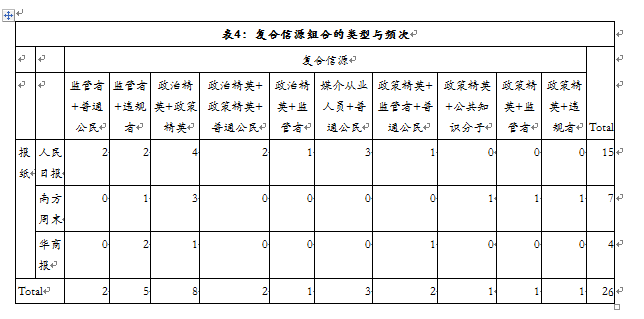

根据上述类别对样本进行分析,除1 篇样本无法确定信源身份,其它121篇样本的信源皆参照以上类别进行编码。考虑到文本当中有可能出现多类信源,因此,笔者将信源分为单一信源与复合信源。文本中只有一类信源的为单一信源,文本中出现两类或两类以上信源的为复合信源。经统计,单一信源的样本有95篇(78.5%),复合信源26篇(21.5%)。根据数据分析结果,主要发现如下:(1)根据卡方检验的结果,单一信源变量与报纸变量之间存在显著相关性(P<0.01)——政治精英较多出现在《人民日报》(58.3.0%),政策精英较多出现在《南方周末》(57.1%),《华商报》则转载较多(73.3%),公共知识分子的栖息地主要还是在《南方周末》和《华商报》这样一些非党报媒体。(2)在媒介平台上参与讨论的主要是政治精英和政策精英,而作为利益直接相关者的基层监管者、违规者、普通公民却发声不多,三者在单一信源样本中所占比例之和仅为14.8%。但值得一提的是,违规者作为单一信源的样本全部出现在《南方周末》。而且,传统纸媒更像是这场争论的中立者和旁观者,其主要职能更多地体现在提供舆论平台而非参与论争。(3)在复合信源的组合类型和出现频次上,“政治精英+政策精英”组合类型出现次数最多(8/26),这也说明这两者之间的互动是比较多的。(4)普通公民作为单一信源主要出现在《南方周末》(5篇),而作为复合信源则更多地出现在《人民日报》,如“政治精英+政策精英+普通公民”、“监管者+普通公民”、“媒介从业人员+普通公民”、“政策精英+监管者+普通公民”等组合类型,合计8篇(共26篇)。(5)政策精英主要是人口学者,拥有人口学和经济学背景。

3、架构策略与知识诉求

架构策略是知识生产的具体方式。策略选择的偏好既能反映议题的性质,也能折射出知识生产者、媒体属性和社会文化的某些特点。按照上文所建的架构策略的8种“签署手法”,本文对其出现频次进行了统计,结果如下:

从上文数据来看,《人民日报》的架构策略倾向于“后果”(占35.3%),但其所呈现的“后果”更多是现行计划生育政策所取得的成就,而对负面“后果”则主要是一种“委婉表达”——对由计生政策所带来的失独老人、脆弱的家庭结构等直接“后果”,主要以政府关心、扶助的面貌出现;对老龄化、性别比失衡等间接“后果”,则依据官方口径谓之以新世纪计划生育工作面临的“新问题”,这部分“后果”也因此构成了完善现行政策的主要“根源”(该内容按“根源”编码)。除此之外,还有一部分“根源”则是现行政策根源,主要还是“人口多、底子薄、环境资源压力大”等原因。值得一提的是,2013年初,国家统计局公布的有关劳动年龄人口下降的数据一度引发了关于人口红利是否消失、影响如何、怎样开发人口潜力以及非人口红利的开发等讨论,但同样是国家统计局在2011年11月公布的第六次人口普查数据,却始终没有作为“根源”出现。此外,“隐喻”(占8.2%)的主要语词是“人口红利”、“人口爆炸”。“范例”只占9.4%,说明对历史的回顾较少,缺少历史性。“描绘”和“视觉形象”偏少,说明文本缺乏生动性。

《南方周末》的主要架构策略是“根源”,但其“根源”极少涉及现行政策的根源,而主要是变革现行政策的依据。其政策质疑点除了老龄化、性别比失衡之外,还包括:人口是资源而非累赘、人口问题并非经济社会发展的主要矛盾、历次全国人口普查和相关统计数据、2020年城乡统筹如何体现在计生政策上、现行政策的预定期限是30年、公共政策周期一般为7-8年、原有政策行政成本太高、山西翼城二胎实验成效显著、名人富人超生现象折射社会不公、社会抚养费体现部门利益以及民意广泛支持二胎等等。相比《人民日报》,《南方周末》以丰富、翔实的凭据表达了政策变革的强烈愿望。这一点同样也体现在“隐喻”的使用上。除“人口红利”外,该报使用的其它隐喻还包括:“低生育率陷阱”;人口政策转型“如同从计划经济转向从市场经济看问题一样,不容易”;将现行政策比喻为“伞”,“下雨了打伞,雨停了还打伞?”;还有“黑户”、“人口走私”、“海外生子潮”、杨支柱“卖身交罚款”、“这里的黎明静悄悄?——十字路口上的中国人口政策”、“二胎政策历史关口正在激辩”、“翼城人口特区”、“人口数据拉响了公共政策的警报”、“人口政策调整的节点来了”等等。这些隐喻都在提醒公众制度风险和政策变革机遇的到来。同时,大量“范例”的使用也使得样本更具历史厚度。但“描绘”和“视觉形象”偏少则反映出两报在文本生动性上存在同样的问题。两报都在不同程度上忽略了政策变革的“道德诉求”,如对生命和权利的尊重、对家庭和谐的倡导、对公平正义的追求、民众知情权与参与权等。而《华商报》的唯一亮点正在于“道德诉求”,这一策略的出现频次在三报同类目中占57.1%。

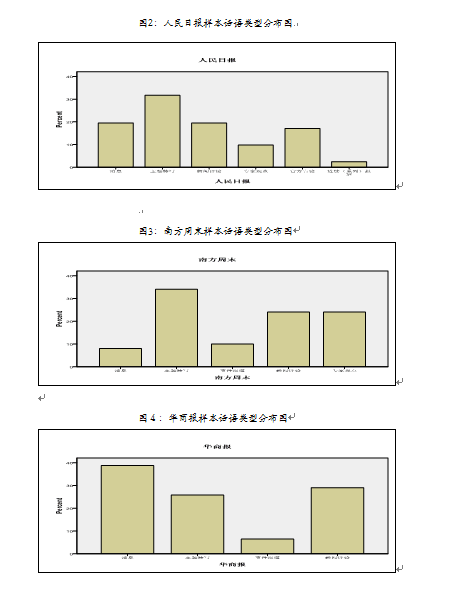

4、话语类型与知识形态

话语类型即知识生产的具体形态,话语类型的不同也能反映出参与话语竞争的主要方式和知识生产的资源差异。从三报的分类统计来看,主要发现如下:(1)在话语类型分布上,《人民日报》的话语类型最为齐全,唯一缺少“事件报道”,占比排在前三位的分别是主题特写、新闻评论和官方言论;《南方周末》缺少“官方言论”,占比排在前三位的是主题特写、新闻评论和专家观点,其事件报道包括《大学教授超生记》、《温州计生官员称超生者是砧上肉 想怎么剁就怎么剁》、《“超生”少年弑父计划》等,而这些在《人民日报》上均没有任何显示。(2)在专家阵容上,《人民日报》“专家观点”板块只有翟振武、蔡昉,而《南方周末》则有胡鞍钢、易富贤、纪宝成、梁中堂、顾宝昌、蔡昉、中国发展报告课题组。两相比照,《南方周末》的专家队伍自然更加强大。而且,有意思的是,蔡昉尽管先后出现在了两家报纸上,但其观点迥异——《小心的求证——人口红利足以应对“未富先老”》(南方周末2009/12/31)认为当前人口红利窗口依然开放且具有深挖的潜力,而《经济大势:人口红利拐点已现》(人民日报2013/1/28)的主要观点却是“目前政策底线应该是放开二胎”。其相对保守观点呈现在《南方周末》上,而相对激进的观点却出现在了《人民日报》,这也说明这场争论的诡谲多变,也预示着某种政策共识的达成。(3)与以上两报相比,《华商报》则既无“官方言论”,亦无“专家观点”,其主要工具还是传统的消息和评论,这在一定程度上也反映出都市报在精英资源和深度报道能力方面的匮乏和欠缺。

四、话语修辞:媒体、学者与官方的博弈

通过上文对知识生产的内容、主体、策略和样式等方面的分析,我们可分别用一句话来粗略描述各报的基本立场——《人民日报》:计生工作成效显著,但面临新问题、新挑战,需要进一步完善现有政策;《南方周末》:人口政策变革的时间节点已经来到,改革迫在眉睫,否则遗害无穷;《华商报》:政策流言不断,民众需要知情和参与。

应该说,在这场政策变革的社会运动当中,《南方周末》起到了某种“意见领袖”和“认知解放”(Cognitive liberation)的作用,体制外人士和一批体制内学者纷纷登场表达各自近乎相同的政策诉求。曾经写下《大国空巢》的敏感人士易富贤作为独立信源一再出现;现行政策当年的副总设计师田雪原、现行政策的坚定支持者胡鞍钢、蔡昉转而呼吁变革现行政策,而“当一个政治体制的成员们改变了他们对待某种特定反对派的态度时,造反者就认识到该政治体制在面临挑战时将日渐变得有懈可击”。[14]对于这种局面,我们可以从以下两个方面来展开分析。

第一,这种集体抗议式的“共意性社会运动”源自某种“政策气球”式的民意测试。所谓“政策气球”,是指官方有意释放出某种政策信号以探测民意的一种策略。其主要的政策气球包括:(1)党的十七大报告提出“坚持计划生育的基本国策,稳定低生育水平,提高出生人口素质”,而十八大报告则提出“坚持计划生育的基本国策,提高出生人口素质,逐步完善政策,促进人口长期均衡发展”,“完善政策”、“均衡发展”取代“稳定低生育水平”成为计生工作关键词。(2)2013年3月,国家计生委被拆分,“研究拟定人口发展战略职能、规划及人口政策职能”这一块被并入国家发改委,主体部分“计划生育管理与服务职能”被并入新成立的国家卫计委。在不少学者看来,在计划生育政策即将从“稳定低生育水平”转向“促进人口长期均衡发展”的关口,长期以控制生育为首要任务的计生委已无独立存在的必要。(3)一些由官员或学者发布的有关放开二胎政策的传闻。这些“政策气球”都得到了民众和媒体的广泛关注和解读。

第二,成功的话语修辞使“集体抗议”的话语实践得以合法化。在中国,计划生育政策与改革开放政策一直被视为“基本国策”,具有某种意识形态色彩。因此,虽然人口政策事关国民切身利益,但人口政策的讨论从来都是敏感的政治事件。解放初期,控制人口过快增长的观点被视为“亡党亡国”的“右派”理论;改革开放之后,计划生育则又被视为具有中国特色的人口政策,凡反对者皆被视为“异端”而难见天日。定居于美国的妇产科医生易富贤多年前就开始呼吁人口政策调整,但2008年以前,他在国内各大网站上发表的帖子在短时间内都会“神奇”失踪,他写的讨论计划生育政策的《大国空巢》一书,也一度成为禁书,“当时给一些图书馆送书,图书馆都不敢要。”(南方周末2010/3/18)因此,尽管有官方的试探和松动,但如何不被贴上“异端”标签,如何通过话语修辞争取话语的自然化和合法化,却是集体行动者不得不考虑的问题。关于修辞,中西方在界定和理解上存在较大分歧。中国话语中流通的“修辞”致力于对各种修辞格的分析和功用考察,以期借助语言来更准确、更生动地传递一个先已存在的思想。而发端于演说术的西方修辞学,则更强调一种思维方式的选择和传播,其核心功能是劝说。索加?福斯等学者直言不讳地指出:“哪里有劝说,哪里就有修辞;哪里有意义,哪里就有劝说。”正如丹尼?卡瓦拉罗所言,“哪怕是最简单的事实表述,也隐含了潜在的修辞动机”。[15]因此,西方意义上的修辞,其实指的是为了构建自身话语陈述的合法性与完整性而采取的一系列有关意义表征、生产与争夺的话语实践策略。其目的也即在福柯所说的“话语性场域”中实现社会资本的积累和社会认同的建构,进而达到特定的劝说效果。根据上文分析的结果,笔者以为,媒体的符号行动主要采用了以下一些修辞策略:

(1)重建生育意义,通过“人口红利”、“人力资源”等概念在生育议题与经济议题之间建立某种象征性联系。生育问题虽然是一项个人权利,也涉及到家庭幸福,但如果仅仅在这些层面上进行探讨,则无法进入决策者视野,也具有某种政治风险。因此,将生育问题转化为经济发展问题,在“以经济发展为中心”的当下,无疑更容易使生育政策讨论进入公共议程。

(2)通过限制性话语实践来获得官方的“政治认同”。从官方的表现来看,一系列“罗生门”都表明官方对计生政策变动的敏感性。如2008年两会期间,路透社引述国家计生委副主任赵白鸽的话,称中国将渐进式地改变独生子女政策,但次日,香港《文汇报》就此询问计生委,一名宣教司人士却极力否认;2010年1月25日,《新京报》报道北京市人口计生委副主任彭彧华透露有望实行“一独生二胎”,但第二天,彭彧华对此矢口否认;就在政策变革的前夜,2013年8月,国家卫计委仍然表态:“调整计生政策不代表放开二胎”。因此,为了撬动政策,又不致于遭到官方的反感,媒体对知识生产主体进行了严格限制。政治精英和政策精英占据主要位置,监管者、违规者和普通公民则很难获得独立出场的机会。而且,政策精英也主要限于人口学者。大量的主题报道、官方言论、专家观点也大都以枯燥、抽象的话语在政策论争和普通公民之间构筑了一道防火墙,从而产生某种“文本困境”。“文本困境”涉及文本的编码与解读过程,即编码者利用其他人所不熟悉的特有的技术语言造成了受众的解码困难,从而使得表面上的对称信息成为实际上的信息不对称。[16]但正如时评作者刘洪波所言:“当下的‘一胎’、‘二胎’之争,不只是人口学问题,更是经济问题、社会问题、心理问题、文化问题……需要集合多个领域的学者专家,更广泛更深刻地进行‘顶层设计’式的研究,单一角度的思考难免失之偏颇”;“应尽量全面地听取普通民众的声音,毕竟‘生一个’、‘生两个’与他们的权利息息相关”。(华商报2012/8/23)

(3)通过与官方话语的“接合”(Articulation)来解释和发明“意指概念”(Ideographs)。迈克尔?C.迈克吉认为,意指概念不同于一般的言语符号,它是“意识形态大厦构建的砖瓦泥沙”,是意识形态借以发挥作用的政治或文化关键词。[17]首先,在官方话语中,人口问题的核心概念是“计划生育”、“基本国策”,而这些概念的背后则意味着“计划”和“不可动摇”。在政策论争中,媒体一方面承袭了这些概念,另一方面则进行了重新解释。如“实际上计划生育是一直存在的,只要人是理性的,都会有计划生育”、“计划生育政策有所调整应该是正常的,中国的计划生育政策从来没有静止过……只是有时剧烈,有时和缓”。这些话语既与官方话语保持了一致,又蕴涵了重构现实的力量。其次,在归因上,传统观念将环境资源压力归因于人口,而媒体在此次论争中一再将环境资源压力归因于经济增长方式,而这一归因同样也符合官方先在的“转变经济增长方式”的政治认同。同时,一些重新嫁接制造的意指概念也频繁出现在报端,如将二胎实验取得成功的山西翼城称之为“人口特区”、将坚持现行政策称之为人口政策的“教条主义”。无论“特区”还是“教条主义”,都是中国官方认可并能触发中国民众集体记忆的词汇,这些概念与人口问题的嫁接无疑为人口政策谋变提供了合法性。

(4)利用官方数据资料来构造政策变革的公共话语。在倡导变革的话语中,相当一部分都引用了官方数据。如包括第六次全国人口普查数据(2011年)在内的历次人口普查数据、国家统计局发布的有关劳动年龄人口下降的报告(2012)以及《中国老龄事业发展报告(2013)》等。此外,媒体也多次提到1980年的一封公开信——当时中央在给共产党员、共青团员公开信中提出:到30年后,目前特别紧张的人口增长问题可以缓和,也就可以采取不同的人口政策了。2010年是计划生育政策执行30年,媒体和学者纷纷以此呼吁政府变革政策、兑现承诺,这也解释了上文样本数量统计在2010年出现高潮的原因。有行动者还抓住我国在2020年实现城乡统筹的战略部署提出:“如果2020年前中国基本实现城乡统筹的话,那也就意味着,在2020年前,中国最大的公共政策之一——人口政策,到底是城市向农村看齐,还是农村向城市看齐,这是一个亟待回答的问题。”(南方周末2009/4/8)这些话语实践充分利用官方知识资源,既奠定了自己话语的合法性,也为意义争夺增加了社会资本和社会认同。

五、权力再生产:知识话语的所指和建构

作为一种话语运动,媒介的知识话语实践不单是意义的再生产,同时也是一种权力的再分配,它不仅指涉现实,更具有建构现实的力量。以下,我们可以分别从微观、中观和宏观三个层面来讨论这次论争的权力意味和政治影响。

从微观层面来看,媒介的话语实践不仅输出了意义,同时也再生产了某种权力关系。根据福柯的观点,“通过权力,我们可以决定何者是该被认知的‘真理’、谁有权得知、什么是合法的、谁有正确的位置来应用知识,以排除或驯服不具备知识的对象与客体”。[18]而在权力和知识之间,话语是中介。因此,透过“话语”,我们可以认知世界、产生意义,并进而形成一种隐藏在人际间的权力网络。通过上文分析,在话语实践中,生育问题的经济认知、政策精英的一枝独秀、抽象话语的“文本困境”、与官方话语的接合以及对官方数据资料的使用等等,这些其实都进一步强化了政治精英、政策精英与普通民众之间的权力支配关系,而《南方周末》、《人民日报》、《华商报》也在话语修辞和话语竞争中再生产了各自的身份和权力位置。

从中观层面来看,媒体的知识话语表征了媒体与学者所结成的弱者的联盟。在这场政策论争中,媒体为学者提供了意见平台,学者则选择性地为媒体充当信源、提供“信息补贴”。一方面,媒体借此获得了稀缺的象征资本;另一方面,学者也因此收获了不菲的社会资本。这种合作模式可归为影响公共政策议程的“借力模式”,即政府智库在决策圈内部存在反对声音的情况下,借助媒介来制造舆论,扫清障碍。在人口问题上,政府内部意见不一显而易见,不断上演的政策“罗生门”即是表征。但反对的声音究竟来自哪些部门,我们不得而知。民间猜测,不断上涨的社会抚养费产生了计生委的部门利益,改革动力不强;而学者认为,计生委很支持,但阻力来自部委中的经济部门——“人口是分母,GDP是分子,有人担心分母变大之后,影响人均GDP。”(南方周末2013/11/22)2012年4月,国务院印发的《国家人口发展“十二五”规划》透露出政府将坚持计划生育政策至2015年不动摇的信息。于是,“学界再次坐不住了”、“学界开始通过舆论施压”,人口专家关于人口红利将在2013年面临拐点的言论频繁见诸报端。(南方周末2013/11/22)对于类似的弱者联盟和价值交换关系,Guobin Yang曾用“场域”理论进行了解释。他认为,在当下中国,政治场域处于绝对控制位置,其它场域较为弱势,因而,这些弱势位置的场域就会形成联盟关系,以谋求脱离于政治场域的独立性。[19]而沃特斯同样认为,“最有权力的网络作为支配性网络而逐渐制度化,其他网络在一定程度上被并入最有权力的网络,某些网络整体和一些支配性网络的部分保持着‘裂隙’,这些彼此有裂隙的要素之间的互动最终将产生一个更具有权力的新兴网络”。[20]

从宏观层面来看,在中国政策决策转型背景下,大众媒介的参与将导致决策权力的社会化分配。现代中国,从总体性社会向分化性社会转变,利益主体和决策主体日益多元,有学者将这种分权概括为三个维度:中央向地方分权、政府向企业分权、国家向社会分权。[21]在这种分权背景下,中国公共政策的决策也面临决策过程社会化的转型。学者朱旭锋曾将这种转型分为三个阶段:(1)前政策决策转型。政治/行政精英垄断着所有的政策决策权,体制外的社会精英难以进入决策圈。(2)初步政策决策转型。在此阶段,政治/行政精英仍然保持强势地位,但知识精英已经能够影响政策。(3)政策决策模式分化。这一阶段存在两种决策模式:一是“政治智囊型”——知识精英侧重于为行政权力服务;二是“公民社会型”——知识精英侧重于为公众利益服务。现阶段,中国不同地区所处的政策决策转型的阶段和模式是不同的,而其判断依据是政策参与者的范围和民主监督机制。[22]从这一视角来看,这次人口政策论争与改革开放之初的政策决策已经有了很大不同。如果说之前的决策属于“前政策决策转型”阶段,那么,这次的决策则属于“初步政策决策转型”阶段。据梁中堂研究发现,“计划生育”一词虽是由毛泽东发明创造,但在1979年之前,计划生育只是一种政府倡导的“家庭计划”,并非由政府来决定的“国策”性制度。党的十一届三中全会确立了邓小平和陈云在党和国家事务中的领导地位之后,两位领导人对实行计划生育、限制人口过快增长连续发出强硬指示。邓小平提出,要规定一些政策,通过立法,以限制人口增长。李先念在向陈云介绍“最好一个,最多两个”的生育政策时,陈云回答说:“再强硬些,明确规定‘只准一个’。准备人家骂断子绝孙。不这样,将来不得了。”几个月之后,“只准生一个”的“一胎化”政策便开始不分城乡地在全国普遍推行开来。因此,改革开放之初的人口政策决策属于政治精英垄断的“前政策决策阶段”。[23]30年之后,媒体曝出计划生育这项基本国策早在制定时就被冠以30年的期限,证据是1980年党中央《关于控制我国人口增长致全体共产党员共青团员的公开信》。信中提出:“到30年以后,目前特别紧张的人口增长问题可以缓和,也就可以采取不同的人口政策了。”媒体的此番曝光打开了变革的“政策之窗”,为政策调整提供了契机。而与30年前不同的是,这次的决策吸引了大量知识精英的关注和讨论。但是,由于上述“借力模式”的存在,由于大众媒介的参与,这种影响决策的关系模式又并非英国学者理查森和乔丹所说的由政府部门与智库之间的持续互动而形成的、制度化的“政策共同体”(policy community),而是由政治精英、知识精英、大众传媒组成的非制度化的“政策网络”(policy network)。[24]大众媒介的涉入,又为决策参与提供了更多的变数——大众传媒中公共知识分子的存在以及传统媒体与网络的互动,将不可避免地增大智囊型决策模式向公民型决策模式转化的可能性。这种由封闭逐渐走向开放的政策网络在中国政策决策转型的背景下为国家治理方式的演变提供了更多的可能性。因此,可以说,大众传媒介入政策论争,不仅通过知识生产参与了意义争夺,同时也衍生出了一种新的政策网络、决策规则和权力地位。在某种程度上,正是由于大众媒介的参与,中国的政策决策模型开始由“初步政策决策”阶段向“决策模式分化”阶段转型。

注释:

[1]杨盛海、童中贤:《制度的社会认知与社会供求分析》,《领导科学》,2013第2期,第11-12页.

[2][16]李路路、宋臻:《“有限理性”视角下的组织决策:基于一个援助扶贫项目的个案研究》,《社会》,2007年第5期,第134-143页.

[3]陈岳芬:《风险社会危机信息的传播博弈》,《当代传播》,2009年第3期.

[4]张海柱:《话语与公共政策:政策制定的话语分析——以中国“新农合”决策过程为例》,《天府新论》, 2013年第6期,第77-85页.

[5]贾鼎:《基于多源流理论视角的群体性突发事件与公共政策产生机制》《河北师范大学学报(哲学社会科学版)》, 2014年第2期,第154-160页.

[6][22]朱旭峰:《政策决策转型与精英优势》,《社会学研究》,2008年第2期,第69-93页.

[7]王绍光:《中国公共政策议程设置的模式》,《中国社会科学》,2006年第5期,第86-99页.

[8]之所以将文本搜集的起始时间确定为2008年,主要缘于我国完善计生政策准备工作的启动始于2008年。而在之前,有关计生政策的讨论很难见诸报端。关于这一点,在学者何亚福和易富贤的陈述中都曾谈及。

[9]李良荣、刘畅:《适宜于报道的社会运动——反思西方主流媒体对于“阿拉伯之春”与“占领华尔街”的媒介建构》,《新闻大学》,2013年第3期。

[10]Nicola Jones, Knowledge, policy and power: Six dimensions of the knowledge-development policy interface, Overseas Development Institute 2009.

[11]吴元元:《信息能力与压力型立法》,《中国社会科学》,2010年第1期,第147-159页.

[12][24]胡伟、石凯:理解公共政策:“政策网络”的途径. 上海交通大学学报(哲学社会科学版), 2006(04): 第17-24页.

[13]Gamson,W.A.,& Modigliani,A.(1989).Media discourse and public opinion on nuclear power:A constructionist approch. American Journal of Sociology,95,1-37.

[14]艾尔东?莫里斯、卡洛尔?麦克拉吉?缪勒:《社会运动理论的前沿领域》,北京:北京大学出版社,2002年,第92页。

[15][17][20]刘涛:《环境传播:话语、修辞与政治》,北京:北京大学出版社,2011年12月,第124、107页。

[18]廖炳惠:《关键词200》,南京:江苏教育出版社,2006年,第96页。

[19]曾繁旭:《形成中的媒体市民社会:民间声音如何影响政策议程》,《新闻学研究》,第100期。

[21]俞可平:《中国治理变迁30年(1978-2008)》,《吉林大学社会科学学报》,2008年第3期。

[23]梁中堂:《新中国60年的计划生育:两种含义和两个30年》,《兰州商学院学报》,2009年第6期,第1-13页.

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!