3、關於“微博受眾”中使用“受眾”一詞的討論

在大眾傳播的媒介效果研究領域,“受眾”(the audience as a mass )一詞在很大程度上被賦予了“被動性”的色彩,受眾是被媒介操縱和控制的。然而,在微博技術塑造的新媒介環境中,微博使用者已經擺脫了在傳統媒介時代的“被動性”,他們根據自我需求制造信息,獲得信息,推送信息,與同伴進行信息分享和互動。因此,對於微博使用者們所表現出的“主動性”,不免會引起人們對將帶有“被動性”的“受眾”一詞用於指代具有高度主動性(active)和自治性(autonomic)的微博使用者時是否具有合理性的質疑。

關於這個質疑,筆者希望通過引用麥奎爾在《受眾分析》一書中討論“受眾的終結”和“受眾概念的未來”時的論述與目前現實的媒介使用情況及一貫以來該領域學術研究的路徑相結合使其得以解析。

在丹尼斯•麥奎爾看來,所謂“受眾的終結”這一說法,只是新理論的一個產物,也是受眾概念建構方式的一種改變,顯示出從傳者視角向接受者視角的某種轉變。而“受眾”這一概念,即使在不同的媒介環境下,仍然與經典意義上的媒介和信息等密切聯系,受眾的媒介使用在其行為和心理方面所呈現出來的意義幾乎是相同的。 同時,他在論及“受眾概念的未來”中“若干概念問題”時,指出“受眾被用於指稱那些被某一傳播媒介(communication medium)所到達的(reached)人們,或與之相聯系的人們,不論他們對媒介卷入的實際程度如何。”並且認為“用受眾這個常用術語來思考傳播方式的變革和擴張形式,仍然是有益的。”

從某種意義上來說,“受眾”這個早已被人們所熟悉、習慣和接收的名詞,仍是一個在新媒介傳播環境中值得使用的概念,同時它也具有一定彈性的內涵和外延性。“傳統的受眾定義,是由傳播者與接受者之間的差異所決定的,然而這個曾經鮮明的差異,現在也不再立得住腳了。” “事實上,‘受眾’已經被人們廣泛地用於當下新舊不同的媒介語境中。” 正如麥奎爾所說“時下,我們仍然可以看到,各種不同目的的受眾研究,正沿著從受眾控制(audience control)到受眾自治(audience autonomy)的方向不斷前進。”

為了與傳播研究領域的受眾研究保持一直路徑,本文仍然沿用“受眾”一詞來稱呼在互聯網技術帶來的新媒體環境下的網民、用戶或使用者。因此,筆者在文中將微博的使用者或用戶稱為“微博受眾”。

二、微博受眾的特征

微博受眾的特征探究主要圍繞現階段中國各大微博網站受眾的結構性、使用行為性兩個層面的特征展開分析。同時,由於受眾的形成也受到了來自各種社會因素的影響,這使微博受眾的特征也會不由自主地顯現出各種現實社會因素對其的影響,從而也可以在社會文化性層面考察微博受眾的特征。然而,由於操作條件的限制和研究時間的有限性,本文對於微博受眾的使用動機等心理學因素層面的特征在此則不做詳細地分析。

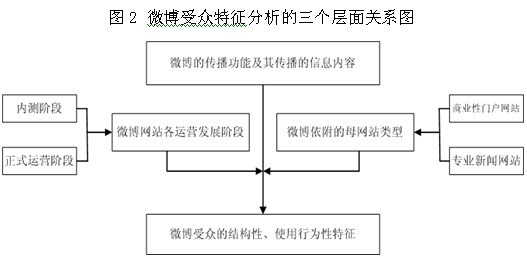

有學者在研究Twitter的受眾時,依據其受眾的使用體驗將Twitter受眾分為“信息分享型”(information-sharing),“信息探求型”(informatio-seeking),“友情關系型”(friendship-wise relationship)三種類型。 本文基於目前中國各微博網站的發展現狀以及所擁有的微博受眾的總體情況,微博受眾特征的分析將從以下三個層面展開:1、依據微博的傳播功能特征以及其傳播的信息內容分析微博受眾特征,這個層面是從整體宏觀的視角分析微博受眾的結構性、使用行為性的特征﹔2、依據微博網站處在各運營發展階段的具體情況分析微博受眾特征﹔3、依據微博所依附的母網站的類型分析微博受眾特征。2、3這兩個層面是在第一個層面的基礎上從部分微觀的視角分析微博受眾的結構性、使用行為性的特征。這三個層面的具體關系如下圖2所示:

如上圖2中的三個層面之間的關系所示,微博的傳播功能及其傳播的信息內容決定著微博受眾的結構性、使用行為性特征﹔同時這個層面也分別和微博各運營發展階段、微博依附的母網站類型這兩個層面共同決定著微博受眾的結構性、使用行為性特征。

|  |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間